第7回カクヨムWeb小説コンテスト受賞作の

商品情報を順次公開します!

異世界ファンタジー部門 大賞

あらすじ

目が覚めると、男は大作RPG『精霊大戦ダンジョンマギア』の世界に転生していた。

しかし、転生したのは主人公でもなく、ましてやそのモブですらない。

能力は控えめ。性能はポンコツ。口癖はヒャッハー。

チュートリアルで必ず死ぬ運命にある、クソ雑魚底辺ボスに転生していた!

もちろん、自分はそう遠くない未来にデッドエンド。さらには、最愛の姉まで病で死ぬ運命にあることを知った男は──。

「姉さん。俺決めたよ。──この世界の理不尽なお約束なんて全部まとめてブッ潰してやる」

故に男は、持ち前の膨大なゲーム知識を活かし、正史(シナリオ)への反逆を決意する。

そうして、最強の裏ボス、ゲーム屈指のトラウマルートボス……この世界のボスたちを“攻略”していく彼は、やがて──!

ボスキャラ達が織りなす“もしも”の物語が、今始まる!

オススメの1シーン

目覚めると、そこには見知った景色が広がっていた。

白い天井に、大理石の床。中央に備えつけられた巨大な螺旋階段は、計四つ。上の階には踊り場と扉が幾つかあって、……あぁやっぱりあったな“巨大時計”。

深い感慨と変な興奮、そして一際強く輝く確信の念が、俺の頭の中で一斉に歓喜のダンスを踊り始める。

「(――――裏ボスのダンジョンだ!)」

ゲーム時代、軽く数百回は訪れた場所だ。忘れるはずもない。ここは間違いなく裏ボスのダンジョンである。

すげぇ、俺チュートリアルの中ボスなのに裏ボス様のダンジョンに入っちゃったよ。何このミスマッチ。場違い過ぎて逆にエモいんだけど。

「(……ってバカ! 感傷に耽ってる場合か!)」

吹き抜け構造の建物の二階中央に設置された巨大な掛け時計。十二時ジャストの頂点部分で短針と重なり合っていた長針がゆっくりと十一時側に後退していく瞬間を、俺の瞳は確かに捉えていた。

反時計回りに進む長針。頂点に座したまま歩まぬ短針。ゲーム時代の仕様通りならば、あの長針君が短針ちゃんと再び巡り合った時――――要するに一時間以内に『ある場所』まで辿り着かなければ進行不能になっちまう。

「(チャンスはこの一回だけ。ここでしくじったら多分、俺は二度と裏ボスに会う事ができない)」

緊張と不安に震える身体を必死に宥めながら、俺は全速力で手前右の螺旋階段を駆け上った。

「(マップ1の正解は三階右奥の扉!)」

頭のナビゲート通りに身体を動かし、一分もかからない内に目的の場所へと辿り着いた俺はすぐに白亜色のドアノブを回して次のステージへと入りこんだ。

裏ボスのダンジョンは、いわゆる「ワープ形式」のダンジョンである。

これは“正解のルートを踏まないとスタート地点に戻される”っていうゲームだと結構見る系のネタの一つなんだが、実に意地の悪いことに、このダンジョンには一エリア毎に合計十二通りの選択肢が用意されている。 加えてそのエリア自体も十二個(プラス裏ボスの間)に分かれているってんだから、さぁ、大変!

選択肢が十二通りもあり、正解のルート以外は全部アウトな糞アミダを、一時間以内に十二回連続で成功させないとゲームオーバーとか、控えめに言っても無理ゲーである。

──しかもさ、ここ、ちゃんと“敵”も出てくるのよ。

「(……いるな。衛士が)」

正解のルートを辿り、無事二番目のエリアへと移った俺の前に現れたのは、赤い絨毯と白塗りの壁に覆われた美術館風の部屋と、純白の鎧兜に身を包んだ二メートル大の鎧騎士達。

がしゃりがしゃりと音を立てながら機械的に持ち場をグルグル周り続ける彼等は、当然ながら見つかると戦闘になる。

裏ボスダンジョンのシンボルエネミーとチュートリアルの中ボスが戦ったら、当然勝つのは前者だろう。

このダンジョンの仕様を鑑みれば、もしかしたらそれなりの健闘は出来るかもしれないが、そうは言っても俺は凶一郎。

糞雑魚キャラが欲を出しても良いことなんて何もないからな。ここは気づかれないように立ち回って、ノー戦闘で行きましょう。

「(正解ルートは左、右、中央まっすぐ、それから二回連続で右折した先の青い扉。そんでもってここの衛士は三歩動いたら一度振り返るからタイミングを見計らって――――よし、ここだ!)」

息を整え、それから一気に全力ダッシュ。

ゲーム時代に培った対シンボルエネミー用の回避ム―ブがどこまで通用するかは分からないが、今は奴らの動きがマニュアル通りである事を祈って突き進むしかない。

全身に走る緊張感。滝のように流れる汗。奴らの傍を通り過ぎる度に心臓がバクバクと高鳴って、まるで生きた心地がしなかった。

「(……見えた、二つ目の正解)」

そうして俺は汗まみれの手で青い扉の取っ手を引っ張り、次のエリアへと進んだのである。

読者からのコメント

-

- 鬱展開をフラグごとぶっ潰す。最高です。

- —————— @snuffxxx

-

- もう兎に角熱いです!

臨場感良し迫力良しの戦闘描写! - —————— なしィィいいいい

- もう兎に角熱いです!

-

- 努力・友情(この作品では愛情も含む)・勝利

この3つが奇跡のバランスでブレンドされててもう常に面白い - —————— ひー

- 努力・友情(この作品では愛情も含む)・勝利

現代ファンタジー部門 大賞

PV

あらすじ

ダンジョンに心が折れた俺の前に、デイリーミッションが登場。

経験値をゲットし続け、他の冒険者を置き去りにするレベルアップ!

ハズレスキルだと思っていた指パッチンは、モンスターを一撃で屠れる最強の攻撃に。

読者からのコメント

-

- 本当にポンコツばっかり出てくるのに!

イカれたデイリーミッションばっかりなのに!

笑うの堪えられません! - —————— マサ

- 本当にポンコツばっかり出てくるのに!

-

- ここまでの勘違いが詰まってる小説は珍しいです!

日頃の悩みとか全部馬鹿らしく感じるようになれました。 - —————— @ResPos

- ここまでの勘違いが詰まってる小説は珍しいです!

-

- なんでもありの、一大絵巻物みたいになってます。

ラ・マンチャの男とか、悪漢小説とかが、思い浮かびます。

さあ、どんどん調子に乗って経験値を獲得してくれたまえ!!! - —————— @lucy99

- なんでもありの、一大絵巻物みたいになってます。

恋愛(ラブロマンス)部門 大賞

ラブコメ(ライトノベル)部門 大賞

あらすじ

白河綾乃。清楚で可愛い学校一の美少女。同じ学校に通っているだけの黒田雄星とは縁のない存在――だけど、そんな彼女の妹を助けたことから、黒田の毎日は一変した。

「なんでもいいんだよ? したいこと言って?」

妹を助けたお礼をしたいと明るく無邪気に迫ってくる白河。

白河の家で手料理を振る舞ってもらったり、逆に部屋にやってきた彼女に掃除してもらったり、積極的な姿勢に押され、黒田の生活も次第に明るくなっていく。

そして一緒に訪れた夏祭り。普段以上に大胆な白河との距離はさらに近くなって――

この二人、いずれ付き合います。最高の焦れ甘ラブコメ。

ホラー部門 大賞

あらすじ

この世には、理解不能な神々が引き起こす超常現象がある。

善悪では測れず、だが確かに人々の安寧を脅かすそれは「領怪神犯」と呼ばれている。

役所内に密かに存在する公的組織・領怪神犯特別調査課の片岸は、部下の宮木と日本各地で起きる現象の対処に当たっていた。

毎年身体の一部が村に降ってくる神、不老不死の夢を見せる神、あらゆる事象の辻褄合わせをさせる神、一切の記録がなくただ信仰だけが残る神――。

それらの奇怪な現象や、時には神を崇める危険な人間たちとも対峙しながら、片岸は個人的な事情からも領怪神犯を深追いしていく。

だがそれは、戦慄の真実を知ることにつながって……?

オススメの1シーン

「詳しい伝承はほとんどない。この神の名前もなかった。山と村の土地全体が御神体で、常に村人を見守っている、とかその程度だったな」

「それだけですか?」

「あとは明治初期に詠まれた短歌みたいなもんが載ってた。よくわからないが、ある年の祭りでもう充分この村が豊かになったから神様は還っていったとかなんとか……」

「あ、それは私も聞きました。その歌に合わせて村のお祭りで踊っていたらしいですね」

爪先が小石よりも大きな何かにぶつかって俺は立ち止まる。

足元を見ると、融解しかけた氷のような形の石が半分埋まって土から突き出ていた。

「危ねえな、何だこれ」

屈んだ瞬間、嫌な感じがした。経験上、こういうものは触るとまずいか、触れようが触れまいが関係なく厄介なものかのどちらかだ。泥で汚れた石の表面に彫られた「穣」「道」の字だけが見て取れた。元は石碑か何かだったのかもしれないと思ったが、それにしては奇妙に角が取れ、端々には手足のような模様まであった。

「どうかしましたか」

宮木の問いに俺は「何でもない」と首を振る。

気づけば坂道は終わり、周囲に白銀のススキの穂が広がっていた。視界の隅に、木陰に埋もれるようにひっそりと建つガソリンスタンドがある。赤と橙の線が入った屋根の下に車は一台もない。ガソリンの時価を教える電光掲示板の明かりも消えていた。

「本当に田舎だな」

「これでも少し前に開発が進んで道路をたくさん通したらしいですよ。山も開拓してトンネルが開通したとか」

「それ、いつ頃の話だ」

「九七年頃……ですね」

俺と宮木は顔を見合わせた。

「最初に腕だか何だかが降ってきたのと同時期だな」

「重点的に情報を洗い出す必要がありそうですね」

宮木は深刻な顔で俯いた。面倒なことになりそうだ。

視線を上げると、密集した枯れ木で墨を塗ったように黒く見える山がある。山肌を凝視すると、細く引っ搔いた線のように樹木の生えていない部分があった。あれが開通した山道なのだろう。寒々しい光景に、先ほど見た写真が脳裏を過よぎる。ちょうど今くらいの時期だった。

「宮木、そういえば、村の祭りの日っていつだ」

俺の声がわずかに上ずったことに宮木は気づかずメモ帳を捲った。

「最近はもうやっていないらしいですけれど……ちょうど今日に当たる日ですね」

そのとき、宮木の声を搔き消すほどの、雷鳴のような音が轟いた。咄嗟に宮木の前に出た俺に灰色の風が吹きつけ、細かな砂利が肌を叩く。俺と宮木は噎せ返りながら煙幕の先を睨らむ。

赤と橙のガソリンスタンドの屋根が折り紙のようにV字に折れ、中央を穴が貫通していた。真下のガソリンポンプが傾き、今にも折れそうだ。中のガソリンに引火して爆発したらまずいと思ったが、それどころじゃない。屋根を突き破って落下した奇妙な物が瓦礫の山の上に載っている。

「何だよ、あれは……」

厚みのある半楕円の薄橙色のシートのような柔らかい物体が、もうひとつのガソリンポンプにかぶさっていた。複雑なしわを描いた襞の中に円があり、中に生えそろった産毛の影まで鮮明に見えた。

それは巨大な耳だった。

善とも悪とも言いようがない、人智を超えた人間の手には負えない超常現象又はそれを引き起こすものを、俺たちは〝領怪神犯〞と呼んでいる。

読者からのコメント

-

- 作者の変幻自在な語り口の妙、奇異なる行動をする得体の知れない神々、それに対する主人公たちの焦燥。そのどれもが読者を絶望の淵へと誘導していく。

人智を超えた存在をまざまざと描き、理解できないままに圧倒的な余韻を残す伝奇ホラーの快作。 - —————— ニャルさま

- 作者の変幻自在な語り口の妙、奇異なる行動をする得体の知れない神々、それに対する主人公たちの焦燥。そのどれもが読者を絶望の淵へと誘導していく。

-

- 人智の及ばない超常存在に対し人間はどう向き合って生きるのか。

報告書くらいは書けそうだけどなかなか根本的な解決には至らないもどかしさ。

殊更に恐怖を煽るのではなく、静かに迫るようなおぞましさが魅力的なホラー作品です。 - —————— 饗庭淵

- 人智の及ばない超常存在に対し人間はどう向き合って生きるのか。

俺のアパートが激レアダンジョンに!? サクッと攻略してたら最強になった

俺のアパートが激レアダンジョンに!? サクッと攻略してたら最強になった

俺のアパートがダンジョンになったので、最強モンスターを従えて楽々攻略 大家さん、従魔士に覚醒したってよ

あらすじ

大家として働く青年・逢魔藍大は驚愕した。

突如アパートに藍大にしか開けないダンジョンが出現したのだ!

さらに、そこで藍大はモンスターをテイムできるスキル【従魔士】に世界で初めて覚醒する。

「主、大好き!」

テイムした美少女悪魔っ娘には熱烈な好意を向けられ、

「家賃がピンチの時は体で払うよ!」

美人で最強だけど生活力皆無な入居者も仲間になって、藍大たちはダンジョン化した101号室の攻略に乗り出した。

激レアモンスターや美少女冒険者たちに懐かれながら、規格外になっていく藍大の冒険は、世界から注目を集めだし――!?

ハーレムパーティーとのサクっとダンジョン攻略記、開幕!

あらすじ

高校生の賀藤琥珀は悩んでいた。自作した美少女3Dモデルのダウンロード数が全く伸びないのだ。どうすればコネも実績もない自分3Dモデルの存在を知ってもらえるのか……。そんな風に頭を抱えていた琥珀はある日、CG制作の師匠から「その素材使ってVTuberになれば?」とアドバイスを受ける。さらには配信用の機材まで揃ってしまい、気づけば琥珀はバーチャルサキュバスメイドのショコラとしてデビューしていた!

しかし3Dモデルはほとんど売れないまま、なぜかショコラだけがあっという間に人気になってしまって――!?

オススメの1シーン

「これがご主人様の車です。それでは早速運転してみましょう!」

ショコラが車の運転席に乗り込む。シートベルトを着用して、エンジンを起動させてハンドルを握る。夜間なのでライトをつけるのも忘れないように。

「それでは出発します」

ショコラが車を運転させる。魂である俺は高校生なのでもちろん運転なんてしたことがない。そのため、ハッキリ言って運転が荒い。動画にして見返してみて、正直ハラハラする。

屋敷の庭をぐるりと一周させようとする。しかし、カーブをミスってバラの庭園に車が突っ込んでしまった。

よく手入れされたバラのオブジェが見るも無残な姿に破壊されてしまった。それはもう粉々になって、花びらも散り散りに。花びらがヒラヒラ舞うエフェクトのせいで、処理が若干重くなる。

「うぎゃ……あ、どうしようどうしよう。このままじゃご主人様に折檻されちゃう……」

ショコラが青ざめる。急に出てきたご主人様に折檻されるというワード。最早意味不明。自分でもなぜこのワードを出したのかわからない。

「だ、大丈夫。まだエアバッグが出てない。事故としては軽傷です」

ショコラが再び車を発進させる。今度は屋敷に玄関に突っ込んで、玄関の扉を吹き飛ばした。車はそのまま減速することはなく、屋敷を破壊して回る。

現代における便利な移動手段である車。しかし、そのパワーとスピードと耐久性はけた違い。人間には到底到達できない化け物の領域。これはもう自動車ではない。破壊をするために生まれた鉄の兵器。屋敷にある高そうな壺や絵画を破壊して回る車。ショコラが必死に止めようとしても止まらない。

「え。ちょ、ちょっと待って? なんでブレーキ踏んでるのに止まらないの? え? なんで? なんでなんで? あ、これアクセルだった。えへ」

あらすじ

ある日俺はゲームのログイン中、突然現れた女神らしき人物に「私の世界の魔法薬を改革してほしい」と頼まれ転生すると、そこでは「最低品質」「ゲロマズ」「もはや毒」の三拍子が揃った悪夢のような魔法薬が待ち構えていた! 辺境伯家の三男ユリウスとして転生した俺は、手始めにこっそり回復薬を作ってみると、「甘―い!」「あなたは神か...!」など絶賛の嵐。こうして俺は前世のゲームスキルを活かし魔法薬改革をスタートさせる。

そんな風に魔法薬を制作するかたわら、元来器用な俺は妹のロザリアに請われるまま“お星様の魔道具”やぬいぐるみを作り出していると、いつの間にか巷で話題になっていて――? 魔道具作りを楽しみながら少しずつ魔法薬を発展させていく、ものづくり大好きな転生者ユリウスの異世界スローライフが始まる!

オススメの1シーン

「それでは初級回復薬を支給する。たぶん、これまでの魔法薬よりは飲みやすいと思うよ」

「それだけでも十分です!」

「もうあの地獄の苦しみを味わわなくてすむのか。この魔法薬があれば、あいつも……」

なんだか不穏な話が出ているな。確か、おばあ様の作った魔法薬で助からなかったという人はいなかったはずだけど……ゲロマズ魔法薬に耐えきれなくて、やめていった団員がいるのかな?

一人一人に初級回復薬を手渡しては、なぜか握手を求められた。なんでや。

全員に初級回復薬が行き渡ったところで、俺が乾杯の音頭を取ることになった。なんでや。

「そ、それじゃみんな、心の準備はいいか? 一気に飲んでくれ。みんなの健康に、乾杯!」

「乾杯!」

「かんぱーい!」

飲む必要がないライオネルも水で付き合ってくれた。そしてすぐに変化が表れる。

「飲める、飲めるぞ!」

「まずくない! これは水だ!」

「すげえ! みるみるうちに傷が塞がっていくぞ」

「おおお! あの上級回復薬を飲まなければ治らないと思っていた傷がキレイに塞がっていく……あなたは神か」

涙を流す元負傷者たちが、いつの間にか俺の前にひざまずいていた。何この状態。ライオネルも涙を流しながらひざまずいている。

「ああ、ええっと、無事にみんなの傷が治ってよかった。キミたちはハイネ辺境伯の大事な戦力だからな。今後もキミたちの活躍に期待する!」

「御意に!」

その場にいた全員が声をそろえた。

なんだろう、騎士団の忠誠心がものすごく高くなったような気がする。ともかく俺の目的は達成することができたし、良しとしよう。

「ユリウス様、追加の魔法薬をお願いすることはできますか? キラースパイダーの毒で苦しんでいる仲間がまだいるのです」

「もちろんだよ。初級回復薬も解毒剤も新しく作り次第、内緒で、持ってくるよ」

俺は〝内緒で〟の部分を強調して言った。ライオネルが深くうなずき返してきた。

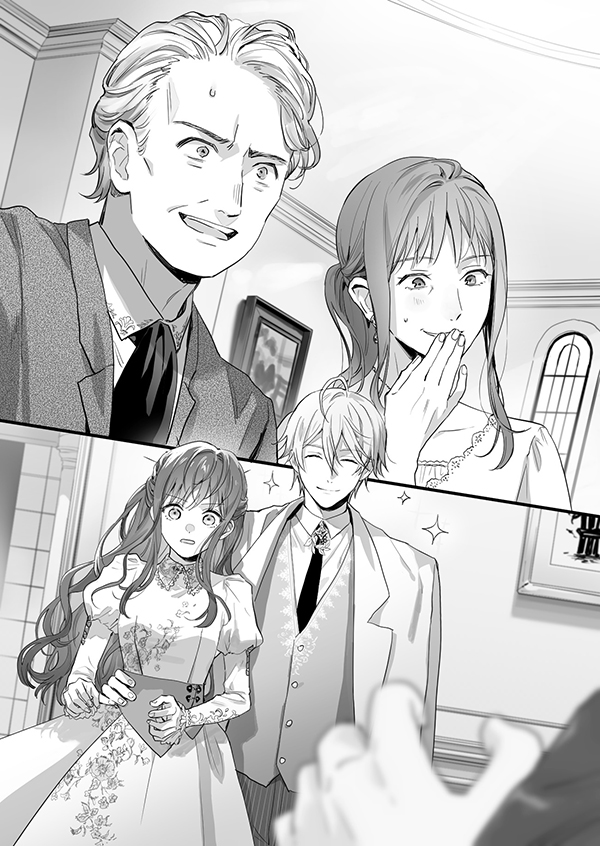

あらすじ

生前によく遊んでいたゲーム世界へ転生してしまったジンは、絶望していた。

「何で俺は、悪役キャラの中で一番人気のない最低キャラに転生してんだよ……」

そこは、聖剣に選ばれた勇者と七人の戦女が、魔王討伐のため共に戦う世界。

そして、彼が転生した最低キャラは3年後、戦女の一人に婚約破棄をされ、勇者に倒されることが原因で悪に堕ちてしまう運命だった――。

悪に染まる原因となるはずの生家を早速抜け出したジンは、物語の重要人物達との接触を避けながら、新米冒険者の獣人クロエと共に細々と冒険者稼業の日々を送る。

しかし、ある日彼の平穏な日々をぶち壊す、王女からの指名依頼が舞い込んでしまい――!?

来たるバッドエンドを回避するため、やり込んだゲーム知識とチート能力を活かして闇堕ちに抗う転生者の、第二の人生が始まる!!

オススメの1シーン

ハイオークは俺の攻撃を受けると、悲鳴のような声を上げて近くの巨木まで吹き飛ばされた。

巨木にぶつかったハイオークは荒い息を立てているが、ほぼ体力もなくなっているようだ。

「ハイオークとはいえ、案外呆気ないな」

俺は巨木にぶつかり今にも死にそうなハイオークを見てそう口にした。

次の瞬間、ハイオークはいきなり立ち上がると「ブモォォォ」と叫びながら、俺に向かって突進してきた。

「ジン君、危ない!」

ハイオークが起きあがったことにクロエが驚き、俺を心配する声を上げた。

俺はそんなクロエに「大丈夫だ」と口にして、突進してきたハイオークの攻撃を避け、魔力で強化した剣で首を斬り落とした。

首を斬り落とされたハイオークは首と胴体が分かれ、絶命した。

やっぱり〝ジン〟ってキャラはチートだな。今の戦闘で明らかにそれを感じた。

この世界に転生してから俺は、ほとんど〝魔法〟しか使っていなかった。

確かに【剣術:3】のスキルはあるが、実際に剣術を習ったりはしていない。

それなのに俺は、ただ魔力で強化された剣でハイオークを斬り倒すことができた。

「ジ、ジン君!」

ハイオークを倒したところを見たクロエは、遠く離れた場所から俺のもとに走ってきた。

「魔法で戦うって言ったのに、剣で戦い始めたから驚いたよ!」

「ごめんごめん、ちょっと剣で戦ってみたいと思ってさ」

実際に俺は今の戦闘中に、ハイオークを魔法で吹き飛ばした時点でそう思い剣を使って戦った。

クロエとの連携もあり、簡単にハイオークを討伐することができた。

「昨日の話し合いで剣も使えるって言っていたから、どのくらい使えるんだろうとは思っていたけど、まさかハイオークを討伐できるなんて凄いよ」

クロエはそう言うと、倒れたハイオークへと視線を向けた。

「綺麗に斬れているね。ジン君、魔法も凄いのに剣の腕もこんなに凄いなんて……」

「このくらいなら、クロエだってできるだろ? 【剣術:3】なんだし」

「……ハイオークって硬い魔物で有名なんだよ? 私のスキルレベルは確かに高いけど、筋力が足りなくてこんなに綺麗に倒せないよ」

「そういえば、そんな魔物だったな……」

俺がそう言うと、クロエは呆れた感じでため息をついた。

あらすじ

「今度こそ――思いっきり走り回る!!」

生まれつき足が不自由だった男は、ある日、異世界に転生した。子爵家の長男・ウィニングとして生まれ変わった彼は、前世で叶えられなかった夢――自由に走ることを決意する。

ウィニングは、この世界に存在する魔法が、走りに活かせそうだと気づく。しかし己の体に表れた紋章から、彼は魔法の才能には恵まれなかったことが判明する。

ウィニングの父は、彼を領主として育てようとする。しかし彼は、貴族としての生き方に興味を示さず、さらに特定の分野でのみだが、目を見張るような魔法の力を見せる。育て方を迷った父は、彼の教育を凄腕魔法使いに任せることにした。そんなウィニングの見せる偏った魔法が、やがて彼の「走ること」に対する偏執的なこだわりに端を発していることが明らかになっていき……。

ただ走ることに夢中な少年は、二度目の人生を好きに生きたい!

オススメの1シーン

「ちょ、ちょちょちょ、ちょっと待て! 坊ちゃん! ちょっと──」

「いやっふーーーーー!!」

「待て! 待てって言ってんだろ! この、クソガ────待てぇぇッ!!」

全く声が届いていないので、ロイドは追いかけて物理的に止めることにした。

ロイドも《身体強化》を使って走り出す。

だが、おかしい。

有り得ない現実が、目の前に広がっている。

(速ぇ! こいつ、マジで速ぇ……ッ!!)

距離が縮まらない。

昨日ロイドが教えた、瞬間的な出力の調整──それを実用しているのだ。

あと一歩で背中に手が届くと思えば、次の瞬間には遥か先にいる。

子供の追いかけっことはまるで次元が違う。

ロイドは、魔物相手に本気で狩りをしている時のような気分になった。

「──《身体強化・二重(デュアル)》ッ!!」

ロイドの全身を、より強い魔力が覆う。

刹那、ロイドはウィニングと距離を詰め、その腕を掴んだ。

「捕まえ──うおぉぉおぉおぉおいおいおいおいッ!?」

ウィニングはそこで初めて追いかけるロイドの存在に気づいたのか、急ブレーキをかける。

だがその勢いをすぐに殺すことはできず、ウィニングの腕を掴んでいたロイドは十セコル(十メートル)ほど引き摺られる形になった。

屈強な馬に引き摺られたかのようだ。靴底と庭の地面が悲鳴を上げている。

しかしこれで止まってくれた。

ようやく話ができると思ったが──。

「なんですか今の!」

「あぁ!?」

「なんですか今の魔法! 一瞬で凄く速くなりましたよね!? 教えてください! 俺もそれ使いたいです!」

「分かった! 分かったから先に俺の質問に答えろ!」

嵐のような子供だとロイドは思った。

言葉も、振る舞いも。

「坊ちゃん。さっき、何の魔法を使って走った」

「え? 《身体強化》ですけど」

「本当にただの《身体強化》か?」

「正確には脚だけ強化しています。こうすることで普通の《身体強化》よりも出力が高くなるんです」

それは一部の魔法使いにしか実現できない高等テクニックだ。

聞けば今までフィンドたちは、ウィニングに初心者向けの魔法の本しか渡していなかったらしい。この年齢の子供に対する教育としては間違っていない。が、そのせいでウィニングは高等テクニックを駆使していることを自覚していない。

「ど、どうやって、それを覚えた?」

「自分で考えて身につけました。もっと速く走るためには、脚部の発現量を増やす必要があると思いまして。他の魔法を覚えてもよかったんですけど、できれば使い慣れた《身体強化》を工夫して実現したかったんです」

──独学。

なんてことだ。

王立魔法学園の生徒ですら、それを習得するには時間がかかるというのに。

しかも、この子供は──そんな高等テクニックを駆使しながら、昨日教わったばかりである出力の調整も行っていたのか。

イカれてる──という言葉をロイドは辛うじて呑み込んだ。

友人の子供に掛けていい言葉ではない。

だが、天才という言葉よりはよほどしっくりくる。

あらすじ

冒険者ランキング万年最下位、エッセンのギフトは【魔物喰らい】。

魔物の生肉を食べても腹を壊さないというだけの残念ギフトだ。

しかしある日、魔物に襲われて思わずその首元に噛みついたことで覚醒。

喰らった魔物の力をその身に宿す能力を得て、ランキングを駆け上がっていく!

すべては、ともに冒険者を志した幼馴染との約束を果たすために――。

オススメの1シーン

「くそっ!」

ナイフは……だめだ、間に合わない。

フォレストウルフは前脚で俺を押さえつけ、牙を覗かせる。俺にはそれが、笑っているように見えた。唾液がだらりと垂れ、俺の頬を濡らす。

「終わりなのか……?」

︱喰らえ。

「ああ、俺は結局、ポラリスとは住む世界が違ったんだな」

︱喰らえ。

「なんだよ、うるさいな。喰われるのは俺だよ」

「グルァアア」

︱肉を喰らえ。

「《魔物喰らい》の俺が、魔物に喰われて終わるなんてな……」

フォレストウルフは味見をするように、俺の頬を舐めた。俺が抵抗をやめたのを悟って、遊んでいるのだ。

口の中がよく見える。俺は今からこの喉を通って、こいつの血肉になるのだ。

そう考えると……怒りが湧いてきた。

「嫌だ」

︱喰らえ。

「俺はポラリスと一緒に、冒険者のトップに立つんだ。笑われるくらい大きな夢でも、あいつと約束したんだ」

︱喰らえ。

「お前に喰われてなんかやらない」

︱《魔物》を喰らえ。

「俺が喰ってやる」

ペロペロと頬をまさぐるフォレストウルフの舌に、思い切り噛みついた。

「グゥアアアア」

放さねぇよ。

魔物といえども、舌まで強靭というわけではないらしい。

顎に力を入れて、噛みちぎった。どろりとした血と少し硬い肉を呑み込む。

『スキル《フォレストウルフの大牙》を取得しました』

旅神の声が脳内に響き渡る。

何か言っているようだが、気にしている余裕はない。

のたうち回るフォレストウルフに、今度は俺が覆いかぶさった。

「なんだか今、すげー腹減ってるんだ」

「グルァアア」

口を開けて、喉元に歯を突き立てた。

硬い表皮のはずなのに、すんなりと肉がえぐれる。非常に不味いが、俺は噛みちぎって呑み込んだ。

『《フォレストウルフの大牙》がレベル2に上がりました』

フォレストウルフは悲鳴を上げて暴れる。

爪が俺の腕に突き刺さるが、気にせず捕食を続ける。

「そうか。そうだったのか……。このギフトは」

フォレストウルフの息は次第に荒くなっていき、動きが鈍る。

首から流れる血が地面を円形に染め上げた頃、フォレストウルフは完全に絶命した。

「このギフトは、魔物を生きたまま喰らうギフトだ」

初恋を叶えるために一生懸命なだけなのに――「黒幕」なんて失礼ね!

初恋を叶えるために一生懸命なだけなのに――「黒幕」なんて失礼ね!

黒幕令嬢なんて心外だわ! 素っ頓狂な親友令嬢も初恋の君も私の手のうち

あらすじ

幼い頃の初恋を胸に、公爵令嬢ながら外交官の夢を追いかけるシシリー。

でもバカ王太子の婚約破棄騒動やら、危なっかしい親友令嬢の処刑のピンチやら邪魔が次々と入り……解決しないと私が王太子の新しい婚約者!? 外交官として活躍する憧れのゼナード様の隣に並ぶため――史上最高にピュアな黒幕令嬢(失礼ね!)、正々堂々と暗躍(解決)します!

オススメの1シーン

絶対に、エレノアを公開処刑にはさせない。

貴族としての評判も回復させるし、そもそもの元凶である『ルドガーが婚約破棄騒動を今ここでやらかした件』についても、お咎め無しにするつもりはない。

全てを上手くやった上で、パーティーをつつがなく終わらせる。

とりあえず、その為にも今は。

私がそう思ったのと、煮えたぎるような怒りの形相のルドガーが動いたのはほぼ同時だった。

「エレノア・パールスタン、貴様……」

唸るような声を向けられた事で、エレノアもやっとピリつく場の空気を察したらしい。

遅すぎる顔面蒼白に内心で少し呆れつつ、私はスゥーッと息を吸う。

「俺の話の腰を――」

「エノったら、一体何を言っているの?」

まず、エレノアがルドガーとローラの間に割って入ったという印象を崩す。

あくまでもこれは、少しばかり声が大きくなってしまっただけの、私とエレノアとの私的な会話だ。

私的な会話であるならば、お互いがそれを許容する限り、無礼は親愛へと変わる。

わざと言葉を被せると、おそらく反射的にだろう。ルドガーがギロリとこちらを睨んだ。

が、その程度のこと、誰に効いても私には効かない。存在ごと完全に無視をして、頰に手を当て、困ったような笑みをエレノアに向ける。

「お二人のご婚約は周知の事実でしょう? 貴女だって婚約パーティーには出席していたではないの。まさか忘れていたという事は無いわよね?」

意識的に、揶揄うような口調で尋ねる。

すっかり冷え切ってしまっている空気を、少しでも軽くできれば。いつもののほほん顔を取り落とした彼女が、少しでも平常運転を取り戻せれば。そんな気持ちで告げた言葉は、恐怖に凍っていた彼女をどうやら和らげられたようだった。

代わりにやっと「小馬鹿にされた」と思い至ったらしいニブチンは、ツンと口を尖らせる。

「覚えているに決まっています! むしろあんなに盛大なパーティー、どうやって忘れろっていうのです!」

彼女のその反応に、正直言ってすこしホッとした。

だって彼女の言う通り、二人の婚約パーティーはとても盛大なものだったのだ。もしあれでパーティーの存在そのものを忘れていたとしたら、どこをどうしたものかと頭を悩ませなければいけない所だった。

彼女のこの物言いで、周りも少し聞く耳を持ち始めたようだ。おそらく「じゃあ猶更、何故あんな事を言ったのか」と思い始めたのだろう。

周りからの視線も、先程までより少し和らいだ。もちろん勝負はまだまだこれからではあるけれど、これで少しはやりやすくなる。

ルドガーは、よほど先程の私の横やり、もとい無視が気にくわなかったらしい。まだ私を睨みつけている。

でもこれで良い。むしろ想定通りだ。

まずは怒りの矛先を、エレノアから私に向ける。彼女から意識を逸らす事で、少しでもルドガーの暴発の危険を減らす。その上で、私の身も守ればいい。

先程までならいざ知らず、狭まった視野の中心に私がいる今ならそれも叶うだろう。

私の目が自分に向いたと気が付いた彼は、肩を怒らせ口を開いた。しかし言葉が発せられる前に、一足早く先手を打つ。

彼を鋭く睨みつけた。――黙ってろ、という気持ちをふんだんに込めて。

相手は王太子? だからどうしたの。

頭に血がのぼっていた? だから何だというのかしら。

どうせ一度痛い目を見ないと、自分がしでかした事にも気付かないのよね?

分かっているわ。たとえほんのカケラほどでも親友《エレノア》を安易に害そうとしたことは万死に値する。

エレノアに喧嘩を売った時点で、私に吹っ掛けたも同然だ。潔く覚悟して頂きたい。

あらすじ

200年前。皇帝の願いを叶える代わり、子孫を娶ることを盟約に今もなお国を治めて花嫁を待ち続ける竜帝。

そんな竜帝を支援する薬師一族に生まれ、筆頭の専属薬師である白沙羅は幼少より竜帝に言えない想いを募らせていた。

ある日、沙羅のもとに竜帝から直々に「片割れが見つかった」と歓喜の報告を受ける。念願の花嫁の登場と大きな失恋に心が揺れるが薬師として、竜帝とその花嫁を支えると自分に言い聞かせる沙羅。

しかし、そんな沙羅に対し花嫁が毒を盛ったと騒ぎ出す事件が。

竜帝さまの一番はずっと前から花嫁様だった。

会ったこともない人を、ずーっと想い続けてたんだ…

オススメの1シーン

「よくここにいるのがわかりましたね」

「沙羅のいる所は大体わかる」

竜帝は当然だとばかりに言った。

迷子になるたびに見つけてくれたもんね、と沙羅は思った。

竜帝は沙羅のことは何もかもお見通しなのだ。年の功というやつだろうか。なのに沙羅の想いにだけは気づいてくれない。

いや、竜帝のことだから、知っていて知らないふりをしているのかもしれない。竜帝にはどうやっても応こたえられない気持ちだ。

「私、花嫁様に毒を盛ったりしていません」

どうしてももう一度否定しておきたくて、沙羅は竜帝に向かって自身の潔白を訴えた。

「わかっている」

「信じて下さるんですね」

「当たり前だろう」

竜帝は少し怒ったように言った。

そして──。

「沙羅はわたしの娘のようなものだ。大切に思っている」

ああ。

瞬間、沙羅の視界からごっそりと色が抜け落ちた。

青々と茂る松の木も、池の水みなも面に映る空も、ただただ灰色に見える。

竜帝の金色の瞳だけが色を保っていた。

鳥の鳴き声がぱたりと聞こえなくなった。

呼吸の仕方がわからなくなり、どくどくと心臓の音が耳の中に響く。

何もわかっていなかった。

薬師でない沙羅に価値はない。筆頭専属薬師を引退する時も結婚をする時も来る。結亜だって後宮を離れる時が来た。

竜帝さまにとって──私は異性ですらない。

本当に私は何もかもわかっていなかったんだ。

真っ直すぐに突きつけられた事実が、沙羅の心をずたずたに引き裂いていく。体がぐらりと傾きそうになった。

しかし沙羅はぐっと足に力を入れて、体勢を立て直す。そして竜帝に精一杯の笑顔を向けた。

「ありがとうございます」

そして沙羅はその場に跪いた。

「どうした、沙羅?」

これでお終しまいにしよう。

「わたくし、筆頭専属薬師の白沙羅より、竜帝様にご報告がございます」

沙羅はにこりと笑ったまま、竜帝と目を合わせる。

黄金の、綺麗な瞳。

「なんだ」

急に改まった口調に、竜帝は戸惑ったように言った。

「近日中に筆頭専属薬師を辞させていただきます。後任には白鳴伊を指名いたします。今後は宮廷にて、竜帝様と花嫁様が健すこやかであらせますよう、微力ながらお仕えして参ります」

「なぜ急に──」

「もう一つ」

沙羅は無礼だとわかっていながら、竜帝の言葉を遮った。

このままの勢いで口から出してしまわなければ、言えなくなってしまうと思ったから。

「私わたくし事ごとではございますが、筆頭専属薬師を辞したのち、白香瀬と婚姻を結ぶこととなりました」

「こん、いん……」

竜帝は言葉を失っていた。

揺れる金の瞳を、沙羅がじっと見つめる。

「寿ぎのお言葉を頂戴したく思います」

数瞬の後、竜帝は口を開いた。

「幸せにおなり」

「ありがとうございます」

沙羅は叩頭し、その場を辞した。

あらすじ

空から異形の怪物「EMITS」が現れるようになった時代。日本政府は身体一つで空を飛びEMITSを撃退する「特務自衛隊」を組織し人々の生活を守っていた。そんなある日、どこにでもいる男子高校生・美空翔子(みそら しょうご)の前に特務自衛隊のエース・篠塚凜(しのつか りん)が現れる。凜は翔子が持つ「空を自在に飛ぶ才能」を見抜き、EMITSと戦う特務自衛官の士官学校へ推薦するためにやってきたのだ。平穏を望みながらも飛行の魅力に取り憑かれた翔子は彼女の誘いに乗り士官学校へと編入する。しかし翔子の才能は否応なしに開花し、やがて彼をEMITSとの戦いの最前線へと導いていって――!?

オススメの1シーン

「取り敢えず……入ってみるか」

銀の腕輪を電子ロックに近づける。送られてきた認証データが照合された。ランプが緑色に点灯し、ロックが解錠される。

そして、ドアを開けると――。

「……え?」

視界に映るのは、惨状だった。

手前のローテーブルの上で転がるコップ。中に注がれていただろう飲料はテーブルを水浸しにし、更には縁から零れ落ちて、純白のカーペットに茶色い染みを作っていた。

奥にいる金髪碧眼の少女が、両手に女性物の着替えを抱えながら、呆然と翔子を見る。

そして、翔子の目の前には……半裸の女性が二人いた。

栗色の髪をした少女が、可愛らしい下着姿を披露する。隣の紫がかった紫髪の少女に至っては、上半身が丸裸だった。

全員が彫刻のように固まって動かない。

唯一、紫髪の少女だけが、平然とした顔で告げた。

「……えっち」

「……すまん」

あらすじ

全力で戦うことのできる相手がどこを探しても見当たらず、武者修行中の黒須は退屈していた。『どうか見たことも聞いたこともない難敵と巡り合わせて下さい』と、大して信じてもいない神仏に祈りを捧げるほど──。

そんなサムライは、いつの間にか異世界に迷い込んでいた。黒須は魔物に魔法、ダンジョンなど、未知の存在に心躍らせながら、己の武芸をぶつけていく。

これは、武士道を曲げずに異世界を斬り進むサムライの血気盛んな冒険譚!

オススメの1シーン

いつの間に迷い込んだのかは分からんが、知らぬうちに国境を越えたか?

音もなく飛びかかってくる奇天烈な蟲(むし)を適当に躱しつつ思案していると────唐突に、樹上からドサリと大きな物体が眼の前に落下した。

「──────ッ⁉」

一瞬、枯れ枝が折れて落ちてきたのかと思ったが、よく見ればそれは巨大な大蛇(うわばみ)。その大きさは尋常ではなく、胴回りは人の太腿を優に超え、長さたるや成年男子五人分にも及ぶだろう。一般的な蛇の何百倍の体躯なのか、考えるのも馬鹿らしい。

唖然として立ち止まった黒須を余所に、大蛇はズルズルと緩慢な動きでとぐろを巻くと、何の感情も窺えない双眸(そうぼう)をこちらへ向けた。

「「…………………………」」

互いの視線が絡み合い、凍ったように時が止まる。反射的に右手が刀の柄へ伸びかけたが、数瞬の逡巡の末、ピタリと固まった。正体は分からないまでも、こんなにも巨大な蛇が常世の生き物とは到底思えず、とりあえずは丁重に対応すべきだと判断したのだ。

「……拙者は黒須元親(もとちか)と申す者。通りすがりの武士だ。御身はこの森の主殿とお見受けするが、いかがか?」

蛇は知恵や福徳を齎(もたら)す弁財天の化身と言われる生き物だ。一部の地域では畏れをもって信仰されている聖獣だとも聞いたことがある。大人しい様子からして妖怪変化の類にも思えず、もしも名のある土地神であれば話が通じるかもしれない。

相手からの反応を無言のままじっと待っていると、大蛇はゆっくりと鎌首をもたげ、突然、弾かれたようにこちらの顔面めがけて牙を剥いた。

「何だ、ただの蛇か」

神聖な存在かと思いきや、その行動には知性など欠片も感じられない。

黒須は少々落胆しながら素早く逆手で脇差しを抜くと、躊躇うことなく大蛇の頭を斬り落とした。

二度目の人生で酷使された勇者、三度目の人生こそ自由な生活を送りたい!

二度目の人生で酷使された勇者、三度目の人生こそ自由な生活を送りたい!

使い潰された勇者は二度目、いや、三度目の人生を自由に謳歌したいようです

あらすじ

地球生まれ異世界育ちの元勇者のおっさんは、準男爵家の三男ハリスに転生したものの絶望感に苛まれていた。なぜならハリスは初恋の侯爵令嬢につきまとい、彼女の婚約者から魔法でお仕置きをされ、実家から追い出された問題児だったのだ……。

しかし、ハリスは養護院での生活を送っていたある日、獲得した経験値を自由に振り直せるスキル『やりなおし』を見つけ、草むしりで生活を豊かにするための経験値稼ぎに没頭する。そんなハリスの前に現れたのは初恋の人に勝るとも劣らぬ美貌の持ち主、光の聖女の公爵令嬢! すったもんだの末に、ハリスは彼女の側仕えとして公爵家の屋敷に住み込むことに――!?

「三度目の人生はあるがままに、思うように生きてやる!」

恵まれた生活を切に願う元勇者の、ハイテンション異世界ラブコメディーが始まる!!

オススメの1シーン

「では、そろそろお暇いたしますね。また御用がありましたらいつでもお呼び出しください。ホントに部屋に来るのではなくお呼び出ししてくださいね? あと合鍵は然るべき人物に預けておくべきだと思われます。それではご機嫌麗しゅう」

胸に右手を添えて、綺麗な角度でお辞儀をしてから退出する俺だった。

「まったく……あの男は……あら? メルティス、どうかしたの? 赤い顔でボーッとして?」

「……いい」

「……メル?」

「『もしもあなたを悲しませるなら、俺は魔王だって退治してきますから』って、なんなんですかあの台詞、そしてあの凛々しい顔は! 特に『魔王』というところに心惹かれてしまいました!」

「お、落ち着きなさい。いきなりどうしたのです? 壁に頭でもぶつけたのかしら?」

「いたって正常であります。それよりも、先ほどのあの言葉、むしろあの告白、聞きましたか⁉」

「聞いたも何も目の前で言われましたので……それに告白じみた言葉を宣っておきながら、婚約は拒否するとかどうなってるんですかあの男は」

「私……あんなこと言われたの初めてです」

「待ちなさい、少し冷静になりなさい。いいですか? 言われたのは私であり貴女ではないのですよ? そこは間違えてはいけませんからね?」

「初めて出会った時から薄々気付いてはいたのです。私を見るつぶらな瞳、そうあれは愛する人に向ける目だと」

「落ち着いて思い出すのです、出会ってから今までを振り返ってみなさい、どう贔屓目に見ても少しイヤらしい視線と可哀相な人を見る視線しか貴女には向けられていませんでしたよ? だから深く深呼吸をしなさい、良い子ですから」

「ああ……一度は女を捨て、武芸に捧げたこの体……なのに今になってこんな気持になるなんて……」

「それでは歌っていただきましょう」と思わず言ってしまいたくなるメルティスの台詞に「駄目だこいつ、どうにもならないかもしれない」と護衛の変更を真剣に検討するフィオーラであった。

あらすじ

彼女――宮城は変だ。週に一回五千円で、私に命令する権利を買う。一緒にゲームしたり、お菓子を食べさせたり、気分次第で危ない命令も時々。秘密を共有し始めてもう半年経つけれど、彼女は「私たちは友達じゃない」なんて言う。ねぇ宮城、これが友情でないのなら、私たちはどういう関係なの?

あの人――仙台さんでなければいけない理由は、今も別にない。私のふとした思い付きに彼女が乗った、ただそれだけ。だから私は、どんな命令も拒まない彼女を今日も試す。……次の春、もし別のクラスになったとしても彼女はこの関係を続けてくれるだろうか。今は、それがちょっとだけ気がかりだ。

オススメの1シーン

「キスマーク、つけていいよ」

あっさりと宮城が言い、ブレザーを脱ぐ。そして、ブラウスの袖をまくり、腕を差し出してくる。

違う。

こういう感じではない。

抵抗してほしかったわけではないが、躊躇うことなくいいよと言われたいわけではなかった。宮城を私と同じ場所まで引きずり下ろしたいとは思ったけれど、彼女が自ら下りてくるのは違う。

これでは私が宮城に従うみたいで、かちんとくる。宮城は私と同じように戸惑うべきだし、腹立たしく思うべきだ。キスマークをつけていいなどと、宮城から口にするべきではない。

「やっぱりいい」

私は、宮城のまくられた袖を下ろす。そもそもキスマークをつけるなんていうことは、私たちの間に必要のない行為だ。

もうどうでもいい。

私はそう考えることに決めて、気持ちを落ち着かせるためにゆっくりと息を吸う。だが、吸った息を吐き出す前に宮城が言った。

「仙台さんから腕を出せって言ってきたのに?」

「だって、こういうのって友だちにすることじゃないじゃん」

目的はともかく、放課後に家を訪ねて、一緒の時間を過ごしているのだから宮城は友だちだ。一般的な友だちとは少し違うような気もするが、大きな枠で見れば友だちの範囲に入っていると思う。

けれど、宮城は私の言葉を否定した。

「――私と仙台さんは友だちじゃないよ」

だからか。

私は、ようやく宮城の今までの行動を理解する。

友だちではないから、バレンタインデーの友チョコに微妙な顔をしたり、夕飯を作るなと言ったりした。

普通ではない命令をするのも、友だちではないから。

だったら、じゃあ。

私たちはどういう関係なのだろう。

少なくとも、私は宮城を友だちだと思っている。学校がない日は会わないし、連絡も必要最低限のものだけしかしない。でも、放課後に家へ寄ったり、たわいもないことを話したりしていれば友だちだ。

宮城にとっては違うようだけれど。

「友だちじゃなかったら、なんなの?」

私は素直に疑問を口にする。

「なにって、そんなのわかるわけないじゃん」

あらすじ

念願のフランス一人旅――のはずが空飛ぶ帆船が行き交う異世界に来てしまったソラノは、世界最大の港にあるさびれた料理店の立て直しを手伝うことに。

手始めに考案した新メニュー・バゲットサンドは旅のお供として大ヒット!

冒険者も獣人も貴族も、あらゆる人が集まる港で話題を呼び、その盛況ぶりは王族の耳に届くほど! しかし店は、港の経営陣から退店勧告を受けてしまい――?

「美味しい」で逆境を覆す、グルメファンタジー開幕!

オススメの1シーン

ソラノは赤ワインの準備をすばやく済ませると、ビーフシチューと共にトレーに載せてカウンター内を移動し、料理が冷めないうちに猫人族の客の元へと運んだ。

「お待たせいたしました、ビーフシチューと赤ワインです」

「ニャア」

再び鳴き声を発した客が髭をピクピク動かして、ビーフシチューのふくよかな香りを胸いっぱいに吸い込む。それからスプーンを持ち上げ、一口。

「ほう」

ビー玉のような目が、驚きに見開かれる。その様子をソラノは満足して見つめた。

「美味しいビーフシチューだニャア。野菜の旨味が溶け込んでいる」

「ありがとうございます」

「それにこの肉。舌の上でとろける。筋が気にならないし、歯が必要無いくらいに……柔らかい。最高級の竜肉を使ってもこうはならないだろうニャア。一体、どんなブランド牛を使っているので?」

「このビーフシチューに使われている肉が暴走牛のものだと聞いたら、信じるかな?」

ソラノが口を開くより早く、突如第三者の声が割り込んできた。声の持ち主は猫人族の客の隣に座っている男だった。

二人が揃ってそちらを向くと、男はふっと笑みを漏らす。仕立てのいいグレーの服と同色の帽子の隙間からは濃い紫色の瞳が見え、なぜか自慢げな色を宿している。はらりと顔にかかる前髪は銀色で、それを見た猫人族の客がハッと驚き姿勢を正した。

「もしや、あなた様は……!?」

「シー」

スプーンを置いて頭を下げようとする猫人族を押しとどめ、男は人差し指を唇に当てる。

「店に迷惑をかけたくないのでな、普通にしてもらえると助かる」

(中略)

店にやって来てはビーフシチューを注文するこの常連客の正体をソラノは知っている。

ロベール・ド・グランドゥール。

この国の王子である。国の中でも最上位に位置するお偉いさんは、店にしばしばやって来ては王都近郊に出没する低ランク魔物、暴走牛を使ったビーフシチューに舌鼓を打ち、そして隙あらばこの料理の良さを周囲に広めようと隣に座った人に話しかけるという行動を繰り返していた。

いくら帽子で隠していようとも、間近で見れば王族特有の銀の髪と紫の瞳が見えてしまう。話しかけられた方が萎縮し、それをたしなめる、というのももはや見慣れた光景だ。

あらすじ

妹に婚約者を寝取られた伯爵令嬢アマリアは、ヤケで参加したパーティーで酔い知らない男性に婚約破棄したいと愚痴をこぼした。

翌朝彼が公爵イルヴィスだと知るが、彼はなぜか婚約破棄に協力してくれる。

無事に婚約破棄を達成――って、え? 私と婚約したい!?

「こんなにも貴女に夢中なのに。嫌ですか?」

嫌じゃないから困っているんです!

甘い言葉で口説きつづける一途で隙のない公爵に溺愛されっぱなしの人生逆転ラブ!

オススメの1シーン

「私は、ずっとアマリアと一緒にいたいです。隣となりにいてほしいと思うのは、貴女だけです」

「えっ」

突然のことに戸惑う私を見て、イルヴィスは口角を上げて薄く笑った。獲物を捕らえたように細められた目は、あの夜一瞬見えた熱を持った眼差しと同じだ。

どうしていいか分からなくて目を彷徨わせる私に、一歩踏み込んで近づいてきた。そして、ふっと笑ったかと思えば、イルヴィスが少し屈んで顔を近づけてくる。思わず目をつむれば、耳元に気配を感じた。

「貴女をここから連れ出してみせます」

はっと目を開ければ、イルヴィスは何食わぬ顔で両親に向き直っていた。わずか数秒の出来事が、まるで何時間ものように感じる。

私の姿はイルヴィスに完全に隠れていたから、両親たちがこのやり取りに気付いた様子はない。見えていたら妹が黙っていないだろうし。

だから私もイルヴィスを見習って、燃えるように熱い耳から必死に意識を逸らして怪しまれないように表情を作った。

「そんなに迷う必要はありますか? どう考えたって私の方がいい婚約者になると思いますし、お二人にとっても悪い話ではないと思いますが」

は、と短く息を切ってもらしたのは誰だれだろうか。今まで俯いていた母が、期待するようにイルヴィスを見た。

「公爵様は、わたくしたちをからかっているわけじゃなくって……?」

「はい。私をアマリアの婚約者に選んでいただけると嬉しいのですが」

言葉だけは低姿勢だが、緩く弧を描く唇がイルヴィスの自信を証明していた。実際、母はすでに乗り気だ。

「まあ!」

「なっ」

予想外の連続に耐えきれず、勢いよくイルヴィスを見上げる。

「はい!? ちょ、いったいどういうつも、きゃっ」

小声でそう尋ねた私の腰に腕が回され、そのまま抱き寄せられる。そしてカチ、とフリーズした私を見て、イルヴィスは「私たちはこんなにも仲がいいんですよ」と笑った。

まさかと思うけど、驚きの『はい』を承諾の『はい』だと受け取っていないよね?

「そ、そんな!?」

当然妹は声を上げるが、父ににらまれて嫌々引き下がっていった。

「ランベルト公爵様にそう言っていただけるとは、アマリアも幸運なことだ。しかし」

「おや。まさか伯爵家を継げる者がいなくなってしまう、とは言いませんよね? この国においては、次女にも継承権がありますのに」

イルヴィスがすっと目を細めると、両親は気まずげに目を逸らした。妹がまともに領地を運営できるとは思ってないからだ。

あらすじ

気が付いた時、エロゲの世界に転生していた。

【僕は全てを奪われた】という寝取られエロゲの主人公・佐々木修……ではない。

修を献身的に支える幼馴染ヒロイン・音無絢奈を修から寝取る親友キャラ・雪代斗和に、だ。

幸いゲームのストーリー開始まで一年も猶予がある。

自分に寝取りの趣味はないし、俺が彼女を奪わなければ二人は幸せに結ばれるはず……なのに。

「二人っきり……ですね?」

修がいなくなった途端に体を密着させてきた絢奈は膝の上に乗ってきて──もしかしてこの二人、ゲーム開始前からすでに関係しているのか!?

これってNTR(寝取られ)?

BSS(僕が先に好きだったのに)?

どちらでもない、濃厚純愛ラブストーリー開幕!

オススメの1シーン

(俺は雪代斗和だ……でも、この世界を形作るだけのキャラクターじゃない。なら俺は自分のしたいことをする。守りたい存在をこの手で守りたい、俺は絢奈にずっと笑っていてほしい)

そしてあと一つだけ、我儘を言えるのであれば……この子の傍に居たい。

「……そうか」

思えば初めてかもしれない、こんな風に強くこの子の傍に居たいと思ったのは。

もちろんある程度斗和の意識に流されているというのもあるだろうが、俺は今自分の意志で初めてこの子の傍に居たいと強く願ったのだ。

しばらく絢奈と見つめ合ったが、俺は少し気分を落ち着けようと思い冷蔵庫に飲み物を取りに行こうとした。

「……あれ」

しかし、どうにも同じ姿勢で居たのと自分の抱える気持ちに向き合えたからかスッと気が抜けたみたいだ。

俺は間抜けにも立ち上がろうとしたが膝を折る形で体勢を崩し、そのまま絢奈を押し倒してしまう形になってしまった。

「わ、悪い絢奈……っ!?」

すぐに謝り彼女にどこか怪我がないかを探した俺だったが、ふと感じた右手の感触に思考が停止した。

手の平に感じるそれはとても柔らかくそして温かい……そう、俺の右手は絢奈の豊満な胸元に置かれていた。

「……斗和君」

「っ……」

手を離せ、そう思うのに俺の手は絢奈の胸から離れてくれない。

そうやって彼女の胸に手が触れていると、ドクンドクンと彼女の心臓の鼓動さえも手の平を通して伝わってくる。

こんな時に考えることとしてはおかしいかもしれないが、やはり彼女は生きているのだと俺に思わせた。

「絢奈、君が欲しい」

そこまで言って俺はハッとした。

事故で彼女を押し倒して口にするべき言葉ではないだろうと思いつつ、今のは違うと訂正して離れようとしたが……やはり俺は彼女から離れたくなかった。

さっきまで顔を赤くして普段と違った様子を見せてくれていた絢奈だけど、俺の言葉を聞いて手も足も全てを使って俺に絡みついてきた。

「良いですよ斗和君。今は何も考えずに私を好きにしてください」

そう言った絢奈の表情はとても色っぽかった。

男の情欲を誘ってしまうような表情には違いないのだが、絢奈の表情は本当に優しくどこまでも包み込んでくれるような包容力がそこには宿っていた。

あらすじ

気がつくと俺は、異世界の貴族であるカリス・フォールになっていた。カリスさんは文武両道で優秀ではあったが、家族を蔑ろにしていたようで、フォール家の関係は冷え切っていた。しかしカリスさんの妻サーシャは美人だし、娘ローリエは絶世の美少女だ! そして俺は思い出す。ローリエが俺の前世らしき世界で乙女ゲームに登場する悪役令嬢であったことを! このままの冷え切った関係だとバッドエンドまっしぐらだ。絶対にローリエを……可愛い娘を見殺しにはしない! 愛する妻と娘の笑顔を守るため、破滅回避を目指す父親の闘いが今はじまる!

オススメの1シーン

「うぅん……おとうさま? おかあさま?」

しばらくサーシャと二人でローリエを見守っていると、うっすらと目を開けたローリエがそう呟いた。

そんなローリエに俺はなるべく笑顔で言った。

「おはようローリエ。体は大丈夫かい?」

「うん……」

寝ぼけているのか、ぼーっとしているローリエ。

まだ本調子ではないのだろうローリエに俺は優しく言った。

「そうか良かった……とりあえず今日はこのまま休みなさい」

「でも、おべんきょうは……?」

「明日からでいい。それとローリエ……今度ああいうことがあったら絶対に隠さないでくれ」

「でも……おとうさまとおかあさまは、おいそがしいからめいわくかけるなって、せんせいが……」

……やはりあのババアは本気で首を斬ればよかった。

そんなことを思ったが、ローリエの前なので、俺はなんとかその感情を我慢する。

そして、ローリエの目を見て言った。

「いいから。お前は私達の大切な娘なんだ。迷惑なんてことは絶対にない。だから—これからはもっと頼ってくれていい。甘えてくれていい」

「わたし……いらないって……」

「私達にはローリエが必要だよ。家族なんだから。だろ? サーシャ?」

先ほどから黙っているサーシャに視線を向ける。

すると、彼女は我慢できないようにローリエを抱き締めて言った。

「ごめんなさいローリエ……あなたのことに気づくのが遅れてしまって。今さらかもしれないけど……私もね、あなたが大事なの」

「おかあさま……ほんとうに?」

「ええ。あなたは私と旦那様の大切な娘ですもの」

その言葉に……ローリエも我慢できなくなったのかポロポロと涙をこぼしてサーシャに必死に抱きついた。

「うぅ……ぐす……おかあさまぁ……」

「ごめんなさいローリエ……本当に……ごめんなさい……」

似たもの親子というのだろうか。

容姿だけではなく、性格も不器用で優しいところがそっくりな二人の様子を見て、俺も二人を腕の中に包みこむと二人が泣き止むまで優しく頭を撫でた。

あらすじ

怪談朗読を投稿したら、幼馴染が死にました。

「あんたのせいで、知景は死んだ」動画サイトに怪談朗読を投稿している大学生の亜瑚。幼馴染の葬儀で告げられたのは信じられない一言だった。

投稿した怪談朗読で語った鬼に纏わる村の言い伝え。それは話すと祟られる「忌み話」だったのだ。次々と起こる地獄絵のような惨劇。亜瑚は心身ともに追い詰められていく。やがて彼女は、「鬼妃」と呼ばれる存在にたどり着き……。

全ての裏に隠された驚愕の真実が明かされる時、想像だにしない感情が貴方を襲う。衝撃必至のホラーミステリー。

オススメの1シーン

「おまえがちぃちゃん殺したんだよ!」

と強く腕を摑まれた。

「なに!? ちょっと、成美!」

「成美ちゃん!?」

一春が止めに入る間もなかった。

成美はそのまま、亜瑚を広間の祭壇のほうへと引っ張っていくと、祭壇の前に安置された桐の棺の蓋をがばっと乱暴に外した。

「やめて成美ちゃん!」

と時子が悲痛に叫ぶ。

白い装束を纏った、子どもと見紛うほど小柄な遺体が、そこには収められていた。

亜瑚になにかを感じる間も与えず、成美は遺体の顔面を覆う白布を即座に取り払う。

「よく見ろ! これが鬼の祟りじゃないならなんなんだよ」

「やめてぇ!」

時子の金切り声が響き渡ったが、亜瑚には聞こえていなかった――その目に一瞬飛び込んできたものによる、あまりに大きな衝撃のせいで。

潰れた大きな芋だと思った。

崩潰して、腐敗して、変質した芋に見えたのだ。

これがもともと人間の頭部だった物体だとは信じ難い。

その顔面は、なにか外側からの強い力によって握り潰されているように見えた。

瞼は接着剤で貼りつけたようにぴたりと閉じられ、眼窩は奇妙なまでに落ち窪んでいた。開けようとしたのを無理矢理閉じられたかのごとく大きく変形した唇のあいだからは、折れた歯が何本か飛び出している。中心の鼻だった突起はひしゃげて二つの穴が残るのみとなっていた。

頭蓋の輪郭には、著しく潰れた凹みが何ヶ所かある。正確には五ヶ所だ。その箇所を中心に鬱血して青紫色がひろがっている。鬱血をたどると指の跡に溝が、大きな掌の造形が、顔面にくっきりと浮かび上がるのだ。

――まるで鬼の手形。

巨大な鬼の手が、知景の頭部を握り潰して破壊したのだ。その痕跡は、あまりにもはっきりと残っていた。

目の前の写真に写る、あどけなくも美しい笑顔を浮かべる少女のあまりの変わり果てように、

「噓……ちぃちゃん………なの……? ……どうして……なによ……これ……」

全身から血の気が引いていく。脚はがくがくと震えた。

「ああ……ぁああああぁ……あああ……っ」

背後で時子が慟哭しながら、へなへなと膝から崩れ落ちる。

「知景……うっ、ああ……どうして……っごぁがッ……」

嗚咽の最後は吐瀉物となって床にぶちまけられた。

あらすじ

「私たちも部活で青春をしてみるっていうのはどうかしら?」

最強女子高生の桜井梨沙は、悪魔的頭脳を持つ残念美人の茅野循に誘われ、オカルト研究会を結成することに。

活動内容は心霊スポットを探索し、調査結果を会報にまとめること。

早速病院の廃墟に向かうが……。

呪いの神社、最凶事故物件、そして「カカショニ」。

ヒトコワ、呪い、都市伝説もどんとこい!

ゾクゾク怖くてスカッと爽快、最強女子高生ふたりの快進撃!

オススメの1シーン

二人は門柱の間から続く石畳の先にある、開かれたままの玄関を見据えながら軍手をはめる。

当然ながら会報に載せるのは亡者の家の外観の写真までだ。しかも、モザイク入りで。

しかし、このまま何もせずに門前で引き返す事を彼女たちの好奇心は良しとしなかった。

茅野はデジタル一眼カメラを手に動画撮影の準備をして、桜井はネックストラップで首から吊るしたスマホを手に写真を撮り始めた。

「それじゃあ、行くわよ」

「了解! 隊長」

「一応、部長は貴女なのだけれど……」

「その設定、忘れてたよ」

「設定じゃないのだけれど、まあいいわ」

二人は開け放たれた玄関を潜り抜け、湿った薄暗がりにその身を投じた。

「うーん。特に変わったところはないね」

「そうね。普通の廃屋だわ」

まず桜井と茅野は、動画と同じように足元に散乱したゴミを踏み潰しながら、玄関から真っ直ぐ奥へと延びた廊下を進んだ。

すると、壁に書いてあるスラングの落書きを指差して、桜井が茅野にその意味を尋ね始めた。

「これは、何て意味?」

「イングランドの地名を示すスラングかしら?」

「じゃあ、これは?」

「中央アフリカ共和国を流れるコンゴ川水系に属する河川の事ね」

「じゃあこれは?」

「インカの皇帝の異名よ……」

「ふうん。じゃあ、これは?」

「それも……インカの皇帝を指すスラングのようね」

「ふうん。インカの皇帝、人気者だねえ」

「それはまあ皇帝ですもの。民衆の支持率は大切だわ」

もちろん、全部噓である。

そんな頭が悪いのか良いのか解らない会話を交わしながら一階をぐるりと回った。

特に変わった事は起こらない。

それから二人は玄関前の階段を登り、床板の軋む音を引き連れながら二階へと辿り着く。

「特に何もないね」

「動画だと、ここまでで機材トラブルが一回、おかしな音が二回入ってたけれど」

何事もなく二人は左手へ延びた廊下の先へと向かう。

左右と突き当たりにそれぞれ部屋があり、例の如く扉はすべて外されて入り口の床に倒れていた。正面はトイレらしい。便座の外れた洋式便器が窺えた。

「ここが例の部屋よ」

あらすじ

失踪した姉を捜すため、龍華国後宮の宮女となった鈴花。ある日彼女は、銀の光を纏う美貌の青年・珖璉と出会う。官正として働く彼の正体は、皇位継承権――《龍》を喚ぶ力を持つ唯一の皇族だった!

そんな事実はつゆ知らず、とある能力を認められた鈴花は珖璉の側仕えに抜擢。後宮を騒がす宮女殺し事件の犯人探しを手伝うことに。後宮一の人気者なのになぜか自分のことばかり可愛がる彼に振り回されつつ、無事に鈴花は後宮の闇を暴けるのか!? ラブロマンス×後宮ファンタジー、開幕!

オススメの1シーン

「姉さん……」

愛らしい面輪を切なげに歪め、眠りながらはらはらと涙をこぼす鈴花の姿だった。

「姉さん、どこ……?」

聞く者の心まで軋むような哀しげな声に、釘を打ち込まれたように珖璉の胸がずくりと疼く。同時に、強い罪悪感に襲われた。

昼間、姉について調べる代わりに夾の助命を持ちかけたのは、悪戯心からだ。あれほど必死に取引をもちかけてきた鈴花ならば、迷わず夾より姉を選ぶだろうと。後宮は甘い世界ではないのだと世間知らずの娘に教えてやろうと、その程度の気持ちだったのに。

まさか、鈴花が迷いなく夾の助命を願い出るとは、思ってもいなかった。

珖璉はまじまじと眠る鈴花を見つめる。

本当に変な娘だ。他の宮女なら、珖璉に何としても近づこうと獲物を狙う狐のように機会を窺うというのに、鈴花ときたら侍女になれたことを喜ぶどころか、姉のことがなければ、辞退したいと言わんばかりだった。しかも、珖璉に仕えられて一番嬉しいのは、豪華な食事と菓子が食べられることだという。

まったく、これほど変わり者の娘には、今までの人生で一度も会ったことがない。

夕べ、結局禎宇がとってきた茶葉で淹れた茶を飲みながら、満面の笑みで菓子をほおばっていた鈴花を思い出すと、無意識に口元がほころぶ。あまりに嬉しそうに食べるものだから、珖璉の分をひとつやると、こちらが驚くほど感激された。

本当に、読めない娘だ。怯えているかと思えば、時に驚くような行動力を見せる。能天気に笑っているかと思えば、一人きりでひそやかに泣き……。

「姉、さん……」

湿った声で呟いた鈴花が、姉を求めて手を彷徨わせる。考えるより早く、珖璉はその手を取っていた。途端、ぎゅっと驚くほど強い力で握り返される。

「よかったぁ……っ。見つけたぁ……」

ふにゃ、と鈴花がとろけるような笑みをこぼす。思わず魅入ってしまう、あどけなく愛らしい笑顔。

「鈴花」

そっと呼びかけ、手を引き抜こうとするが、鈴花はいやいやをするようにさらに強く握りしめると、涙で濡れた頰をすり寄せてくる。姉を見つけた夢でも見ているのか、珖璉がもう片方の手で涙をぬぐってやっても、嬉しそうににやけたままだ。

が、珖璉とて一日中働き通しで、いい加減眠い。しかし、無理やり指を引き抜いて幸せそうな鈴花の笑顔を曇らせる気には、どうしてもなれなかった。

「おい、鈴花」

今までより強い声で呼ぶが、すよすよと寝息を立てる鈴花は起きる気配がない。仕方がない、と珖璉は大きく吐息した。

「……言っておくが、引き止めたのはお前だからな……」

絶対に聞こえていないだろう鈴花に告げると、珖璉はもう片方の手で掛け布団をめくりあげ、寝台に身をすべり込ませた。

あらすじ

チョコレートホリックな新人OL藍華は、年に一度のチョコレートの祭典に向かう途中、突風にあおられ異世界に飛ばされてしまう。

運よく第二王子で騎士団長のクレイドに保護してもらったものの、この世界には愛するチョコレートがないと知り、悲しみに暮れる。

しかし、クレイドに連れて行ってもらった市場で偶然カカオ豆を発見した藍華は決意する。

「チョコレートがないなら作ればいい! チョコレートを流通させショコラティエを育て、いつかこの異世界でもチョコレートの祭典を開催 してみせる!」

生きる目的を見つけ騎士団や商店を巻き込みチョコ作りに挑戦する藍華だったが、彼女が作ったチョコレートには実は万能薬の効能があり、ひそかに呪いに蝕まれていたクレイドを救ってしまう。その上恋愛経験ゼロなのに、クレイドと良い雰囲気になってしまって!?

異世界聖女の甘いチョコラブ・スローライフファンタジー!

オススメの1シーン

「きゃぁぁぁぁぁぁ!!」

(嘘でしょぉぉぉ~! 享年二十三歳とか悲しすぎるんですけどぉぉぉ! ちょっと待って、わたし今年の新作チョコレートまだ食べていないのにぃぃぃ)

人生の終わりに悔やむことが新作チョコレートとは、いかにも自分らしい。呆れとも自虐とも分からない感想が頭に思い浮かんだ。

ああ短い人生だった。でも突発的な事故に遭うのなら、せめて今年のサロンドチョコレート会場限定チョコレートを無事お迎えして、じっくり味わったあとにしてほしかった。

と、心残りに思いを馳せていた藍華の身に異変が生じた。

突然、落下速度が和らいだのだ。地上から体が押し戻されるような感覚。頬を撫でる風が明らかに優しくなっている。

(あ、あれ? 一体どういうこと?)

つい先ほどまで、スカイダイビング・パラシュートなしだったはずなのに、いつの間にか藍華を守るようにそよそよとした風がまとわりついている。まるで某国民的アニメのヒロインが光る石に守られているかのように、ふわふわゆっくり落ちていくのだ。

「大丈夫か?」

この身に起こったことが信じられなくて自分の体を見下ろしていると、すぐ近くから声が聞こえた。男性の声だ。

「あなた……」

「もうすぐ地上だ」

目の前に人が浮いている。それも、銀髪の人間だ。深く澄んだ瞳は、サファイアのように濃い青色、いや藍色している。やや彫りの深い目元とすっと通った鼻梁。外国映画の中でも滅多にお目にかかれないような、精悍さを宿した美貌だ。

その彼は、例えばRPGに登場する騎士のような衣装を身に纏っている。藍色の立襟の上着に同じ色のズボンとブーツ。そして白い手袋をはめている。年の頃は、藍華と同世代、もしくは少し年上だろうか。

(どうして? 言葉が通じる。この人、絶対に日本人じゃないのに。それにこの風景……絶対に日本じゃない)

落下速度が緩ゆるやかになったため、周囲に目を向ける余裕が出てきて気付いたのだが、視界に映る範囲に新宿の高層ビル群がない。それどころか目に優しい緑色の絨毯が地面を覆いつくしているし、少し離れた場所に壁が建てられ、その奥に街が広がっているのが分かった。屋根の色は明るい茶色が大半を占め、塔のようなものがいくつかそびえ立っている。

「手を」

「あ、はい」

彼の声に従い、藍華は青年の手のひらに自分のそれを重ねた。そして、引き寄せられるように地上へと降り立った。

とんっと両足が地面に着いた。草原の上だからだろうか、ショートブーツ越しに感じる地面の感触がどこか柔らかく感じた。

まるで藍華を歓迎するかのように、そよ風が体にまとわりついた。ずいぶんと暖かい。天気アプリによると今日の最高気温は八度だったはずだが、どういうことだろう。

考え込んでいると耳を心地よい声にくすぐられる。

「もう大丈夫だ」

目の前の青年が微笑んだ。美貌に当てられた藍華は「うっ……」と息を詰め、慌てて両手を上にやった。手が触れ合ったままだったのだ。

あらすじ

幼い頃から魔力がないことで虐げられていた少年・ハーレイは、14歳の時に≪言語スキル≫を獲得して人生が一変。

話術向上はもちろん、モンスターの言語習得、他人の嘘看破、さらには魔力の詠唱吸収までできる、とんでもチートなこのスキル。

「あなたが助けてくれたのね」→モンスター襲撃事件で令嬢のピンチを救い、

「お見事でしたハーレイ殿」→美少女剣士には尊敬され、

「……好き」→無口なエルフ少女からは懐かれたり、

誰からも頼られる英雄になっていく――!

魔法が使えなくても知恵とコミュ力があれば人生は逆転可能!

言語マスターののんびりサクセスファンタジー、開幕!

オススメの1シーン

俺の愛用彫刻刀を手に取り、ジロジロと観察を始めるサーシャ。持っている物が刃物だけあって、エルシーを含めた護衛につく騎士たちは気が気でない。

「凄いわね、ハーレイ!」

またも瞳を輝かせてランプを見つめるサーシャ。

喜んでもらえてよかった。こっそり特訓した甲斐があったというものだ。

さて……そろそろアレの出番かな?

現在、俺の指示により、切り株の周辺には仕切りが置かれていて中の様子がわからないようになっている。これは、せっかくのサプライズが事前に漏れないようにするための配慮だ。俺は進捗状況を知るため、仕切りの中で作業をしている人たちへ声をかける。

「どうですか?」

「ハーレイ様に言われた通り飾りつけていますが……これでいかがでしょう?」

「凄い! イメージピッタリですよ!」

「それはよかったです。しかし、これは一体なんですか?」

「今日のゲストのための舞台なんだ」

「レヴィング家の方々の?」

作業していた大人たちは揃って首を捻る。

そりゃそうだろうな。いつも煌びやかな屋敷の中にいる彼らが、こんな切り株で作った即席の舞台で喜ぶはずがないって思っているに違いない。

確かに、外観はお世辞にも立派とは―― あ、いや、作ってくれた人たちの熱意は十分に伝わる。あくまでも、貴族基準で考えた時の話だ。

とにかく、この手製の舞台をきっと気に入ってくれるはず。

「サーシャ」

俺は村の人が仕事で使う大型の斧に興味津々のサーシャへ声をかける。

「見せたい物があるんだ」

「? 見せたい物って……?」

「これだよ」

俺は合図をして、仕切りを外してもらう。現れたのは俺や村の大人たちで飾りつけた切株の舞台。はじめは意味がわからないようでただ茫然とその切り株を眺めていたサーシャだったけど、だんだんと理解できてきたようで、

「これ――私が好きだって言った小説の……」

そう。

この切り株の舞台は、以前サーシャが俺に見せてくれた小説の挿絵に載っていた、妖精が月明かりの下で踊っているシーンに登場したもの。この切り株の舞台の上で、妖精たちは楽しそうに踊っていた―― 俺は、そのシーンを再現したかったんだ。

「凄いわ! 挿絵にあったのとまったく同じなんて!」

サーシャは駆け出し、切り株の上に飛び乗った。初めて会った時からは想像もできないくらい活発な動きだ。

しかし、俺以上に衝撃を受けている人たちがいた。

「あのサーシャ様が……あんなにもはしゃいで」

護衛のエルシーは目を丸くして切り株の上ではしゃぐサーシャを眺めていた。エルシーだけじゃない。世話係としてついてきたメイドや執事たちも、その変化ぶりに口を大きく開けて驚いている。

「サーシャお嬢様があんな大声を……」

「信じられない……」

それだけにとどまらず、護衛の騎士団の中でサーシャと面識のある者は、やはりエルシーたちと同じような反応だった。

「気に入ってくれたかな」

「えぇ! とっても!」

ニコリと笑ったサーシャは俺に駆け寄り、手を取って一緒に切り株の舞台へ行こうと誘う。

「踊りましょう、ハーレイ!」

「え、あ、ちょっと!?」

サーシャに引っ張られるままに、俺は切り株の舞台に上がってダンスをする。……ダンスと呼べる代物じゃないな。

ただサーシャの動きに合わせてポーズを取っているだけだ。

そんなお粗末な踊りでもサーシャ自身は満足なようで小説の挿絵と同じように舞っている。

俺とサーシャのダンスを見た村人たちもボルテージが上がる。

「いいぞ! もっとだ! もっと歌え! もっと踊れ! ほらほら、音楽を絶やすんじゃねぇぞ!」

見たこともない楽器が、聴いたこともない音色を奏でている。

シャンデリアもドレスもない、名もなき舞踏会。

険しかった騎士たちの顔も次第に緩んでいく。執事やメイドたちも、平静は装ってはいるが、音楽に合わせて足踏みをしている。

とうとう我慢できなくなった騎士のひとりが踊りだす。それを皮切りにひとり、またひとりと踊り始めた。

月明かりの下で、貴族も騎士も関係なく、ただただ素直にダンスを楽しんでいる。

百年以上続くという神木祭は、きっとこの年が最高の盛り上がりを見せただろうと確信できるほど賑やかなものになった。

グータラな王弟が追放先の辺境で紡ぐ、愛され系異世界スローライフ!

グータラな王弟が追放先の辺境で紡ぐ、愛され系異世界スローライフ!

国王である兄から辺境に追放されたけど平穏に暮らしたい ~目指せスローライフ~

あらすじ

現代社会で社畜をしていた俺は、ある日階段から落ちて死んでしまい、異世界に転生した。散々な人生だったから、今度はダラダラしながら楽に生活したい……その願いどおり転生後も過ごしていたら――案の定一国の王である兄から辺境に追放されてしまった!

しかも追放先の辺境都市では領主として迎え入れられて……「グータラしすぎたな、我ながら」

でも俺は諦めないぞ! ここでダラダラ生活するためには、食料・労働環境・住まいなどたくさんの問題が山積みなこの都市を、まずはどうにかしないとね。

城から唯一ついてきてくれたリンをはじめ都市の獣人たちと狩りをしたり、みんなに料理を振る舞ったり、大きいお風呂を作ったり……これは行く先々で周りから愛される者の――スローライフを目指して頑張る物語。

オススメの1シーン

「マルス様は、何を作るんですか?」

「ふふふ、よく聞いてくれました! それは──唐揚げです!」

「……唐揚げですか?」

「……聞いたことないですね」

この世界にあるかどうかはわからないけど、少なくとも俺は見たことも食べたこともない。そもそも、ゲルバが貴重な魔獣らしいから、中々出回らないしね。

「別に簡単なものだよ。じゃあ、やっていこうか」

醤油、ニンニク、ごま油、みりんと酒を入れて……。

さらに隠し味に果汁を絞り、切り分けたモモ肉を漬け込む。

「その間に鍋に油を注いで……火にかける」

それにしても、調味料の類は揃ってるんだよね……。

粉物もあるし、野菜や穀物もある。

多分だけど、以前は文明とかも盛んだったのかもしれない。

それが獣人と人の仲が悪くなって、段々と衰退していったのかも。

魔獣や魔物に対応しきれずに、住む地域も狭まっていったりとか……。

「うーん……以前はどうやって生活してたんだろう?」

「マルス様?」

「ああ、ごめんね。どうしたの?」

「あの、残りの食材はどうしますか?」

「そうだね、悪いけど半分は俺がもらうよ。残りは、シロ達が好きに使ってくれていいよ」

「えっ!? マルス様が倒したのに、いいんですか!?」

「うん、もちろん」

「あっ、一人じゃ食べきる前に腐っちゃいますしね」

「うん? ……ああ、その心配はないよ──フリーズ」

今日使わない部位を瞬間冷凍させる。

「へっ?」

「また、常識はずれなことを……」

「そうだ、すっかり忘れてた」

今は食材が足りない状態だから、保存とかは気にしなくて良かった。

でも、これからはそういったことも考えないと。

今は冬だから良いけど、夏になったら大変なことになるよね。

「うーん、これを扱える人も少ないから……教えるとしますか」

もしくは地下に保存室を設置したり、氷でできた貯蔵庫を作ったり……。

「リンさん、マルス様はずっと唸ってますよ?」

「ほっときましょう。きっと、そのうち慣れますから」

そんなことを考えてる間に……。

「うん、もう良いね……投入!」

漬け込んだ肉に粉をつけ、油の中に入れる!

ゴァァァ!!

という懐かしき音が、俺の腹を刺激する。

「うわぁ……! 豪快ですねっ!」

「なるほど、こんな使い方もあるのですね」

この世界では揚げ物料理を食べたことがない。

どうしても、大量に作れる煮込みや、焼いたりすることが多いからかも。

前の世界でも、唐揚げを食べるようになったのも意外と最近だったりするしね。

「ふふ〜これからは、色々作るからね」

「どこで、こんな知識を?」

「そこはほら、俺は文献を読んでいるし」

「はぁ……あのダラダラした時間も、無駄ではなかったんですね」

「……ひどくない? いや、間違ってないけどさ」

そして、色がついたら完成だ!

「油をきって……良いや! 食べちゃお!」

本当なら時間を置くところを──カブリと噛み付く!

「っ〜!! これだよっ! これっ!」

ニンニクと醤油の効いた肉の味!

揚げたことで凝縮された旨味!

サクサクという、何ものにも代えがたい食感!

「お、おいひいですっ!」

「これは……美味しいですね」

「ふふ、見たかね? これが唐揚げなのさ」

でも、そうなってくると……マヨネーズも欲しいよね。

さて、まだまだスローライフへの道のりは遠そうだ。

だが俺は諦めないっ! 待っていろっ!

ちなみにパチパチという音に惹ひかれて……。

レオやベア、ラビやマックスさんまで来て、終しまいにはヨルさんまでやってきた。

もう面倒なので、館にいる人や、街行く人を捕まえて……。

「カァー! うめぇ!」

「酒に合うなっ!」

「こんなうまいもん食ったことねえよ!」

やはり、働く男達には好評のようだ。

「お母さん! サクサクしてて美味しいねっ!」

「これ、作り方を教えてもらえるのかしら……?」

ウンウン、いくらでも教えますよ。

そして……結局、呑めや歌えやのお祭り騒ぎとなってしまった。

ほとんど使い切っちゃったけど……みんなが幸せなら良いよね。

あらすじ

精神力のステータスを育てた主人公レアが手に入れたのは、隠しスキル『使役』。それは、眷属化したキャラの獲得経験値を自分に集約するという、とんでもないスキルだった。

レイドボス級のモンスターさえ多彩な精神魔法で屈服させ、次々眷属を増やしたレアは、増え続ける経験値で自身と配下を強化!

自分だけの最強軍団を構築し、ついにはこの世界における「特定災害生物」に判定されてしまい……?

せっかく魔王になったことだし滅ぼしてみますか、人類を!

オススメの1シーン

夜。

白く、とても白く光を反射するシルエットが草原の上空にあった。それは、ともすれば夜空に人型の月が浮かんでいるのかと見紛うほどだった。

もちろん人型の月などありはしない。いやこの世界――このゲームのどこかには存在するのかもしれないが、この時は違った。

それは、少女だった。ただし、ただの少女ではない。

頭部からは金色の角が伸び、腰からはその髪と同じ純白の翼を広げている。

彼女が夜を待ったのは、「アルビニズム」のデメリットのせいだ。そのせいで彼女は陽の光に当たると肌が軽度の火傷を負ってしまう。日焼けとも言う。

月明かりに照らされた草原は思いの外見通しがいいが、さすがにこの時間には人の影はない。NPCの傭兵の大半は夜は寝ているだろうし、プレイヤーの今のメインの狩り場は森だからだ。

「さて。じゃあ撃ってみるかな。前のイベントでは『ヘルフレイム』で森を焼いたんだったっけ。なら違うやつで……せっかくだし、一番強いやつにしよう」

『火魔法』ツリーの最上位に位置している魔法もすでに取得してある。第一回イベントでの『ヘルフレイム』の威力を思えば、大抵のことは『ヘルフレイム』で事足りるような気がするが、もし必要だとなった時に取得してありませんとなるのは困る。そのため全属性の魔法で取れるものは全て取ってあった。

「効果範囲には……うちのアリはいないな。ウサギはいるだろうけど、まあ運がなかったってことで。安全確認ヨシ。では――魔王の力、見せてもらう! 焼き尽くせ! 『フレイムデトネーション』!」

◆◆◆(中略)

この日、エアファーレンの街のそばの草原は一夜にして焦土と化した。

一体何が起きたのか、わかる者は誰もいなかった。

しかしヒルス王国上層部は知っていた。その直前に新たな人類の敵が誕生していたことを。

たった一夜で広大な草原を焼き尽くす程の途方もない力。それがいつ人類に牙を剥くかはわからない。

王国は災厄の討伐を決めた。

あらすじ

異世界に転生した少年ユキトは育ての親である老人と二人、魔獣だらけの山奥で剣の修行だけをして生きてきた。

しかしある日突然老人が姿を消したことで、ユキトも故郷を離れる決意をする。

そうして山を下りたユキトが出会ったのは、銃を手に魔獣と戦う士官学校生たちだった!

どうやらこの世界は魔法科学の力で、銃だけでなくスマホや戦車まで作りだしているという。

だが鍛え上げたユキトの剣技は兵器や魔法をも凌駕するほどの腕前に達していた!

そこでユキトはこの科学と魔法の世界を剣一本で生き抜こうと誓うのだが――!?

オススメの1シーン

(銃声が離れていく? でも――)

森を駆けながら、離れていく銃声に首を傾げ、気配を探る。

(いや、一人残ってる。魔獣もそっちに……囮か?)

銃は気になるが、どう考えても、残っている一人がピンチに思えてならない。

勝手に乱入したら怒られる、というか敵対視される可能性もなくはないが、いや、見殺しにするのはどう考えてもアウト。

(数は、クマが一、オオカミ多数っと)

歩法、天歩。

宙を駆って直進、さらに加速する。

(捕えた――‼)

刃を落とす。足が地面を滑りながら着地すると同時、クマの首が、何の抵抗もなく宙を舞った。

「えっ?」

今にもクマと剣を交えようとしていた、一人の女性。そのすぐ横に立って、一言「助太刀します」と告げた。

だがその姿を視界に捉えた瞬間、思わず息を呑む。

とんでもない美人だった。前世でも見たことがないレベルの。

金糸を編んだような髪が風に舞い、切れ長の眼はエメラルドのような翠色。その顔立ちは、土埃で汚れていてもなお女神のように美しい。

「あー……その、大丈夫ですか?」

「は、あ、え、はい」

混乱しているらしい彼女に声をかけ、安全を確認。

怪我らしい怪我はしてなさそうだ。服や顔は汚れてるけど、傷は見当たらない。

「えーと、狼のほうも片づけますね」

とりあえず魔獣死すべし 慈悲はない、だ。こいつらがいると落ち着いて話もできない。

――歩法、白水。

流れるように、包囲を狭めようとしていた狼の眼前に歩を進める。

白水は、簡単に言うと意識の間隙をつく歩法だ。相手の呼吸を読み取り、急速な加減速を用いた特殊な歩法によって、意識の裏側に回り込む。

相手にしてみれば、気が付いたら目の前にいた、となる。

こうなってしまえばもう終わりだ。振りぬいた刃が簡単に狼の首を斬り飛ばし、他にいた十匹も同様に斬り飛ばしていく。

瞬きほどの間に、狼の死体の山が出来上がった。

あらすじ

猫ノ山寧々子は猫になれる亜人の女子高生。

世間から正体を隠して暮らす寧々子は、家族以外には人見知りで臆病者。

唯一心を許せるのは姉の友人のましろだけ。

冷静で不思議な雰囲気をもつましろに、憧れを募らせる寧々子。

ある日。ましろが吸血鬼であることを知った寧々子は彼女へ血液提供者(パートナー)として同棲することを提案する。

恋に不器用な少女たちのピュアラブストーリー

オススメの1シーン

「あの…」

せめて連絡先だけでも教えてもらえないだろうかと、勇気を出した時だった。すれ違いざまにポツリと聞こえてきた声に、心が一気に冷え込んでいく。

「あれコスプレ?」

「目立つな。左右で違うカラコンって…」

「厨二病的な?」

学ランを着た見知らぬ男子学生の言葉は、間違いなく寧々子に対するもの。

こんなの慣れっこなはずなのに、気づけばギュッと下唇を噛み締めて俯いていた。

彼らが寧々子に対して悪気がないことくらいわかっている。

偶然視界に入ってきて、驚いたあまり吐き出された言葉。

きっと家に帰り着く頃には彼らすら忘れているであろう言葉は、これから先も寧々子の心に残り続ける。

嫌悪より好奇心から出た言葉なんて、忘れてしまえばいいとわかっているのに。

前を見据えることすら苦しくて仕方なくなる。

この見た目が、寧々子はすっかりコンプレックスになってしまっているのだ。

「可愛いよ」

「……っ!」

驚いて彼女のほうを見やれば、自然と夕日に照らされたましろの顔が視界に入る。

こちらを慰めているというよりは、ただ事実を述べるかのように、飾り気なくましろは寧々子が欲しくて仕方ない言葉を掛けてくれる。

「髪色も綺麗だし、瞳の色だってキラキラしてる。ネコちゃんは可愛いよ」

先ほどまで苦しくて仕方なかったというのに、いまは違う意味で涙が込み上げてしまいそうになる。

見た目が派手なせいで、散々心ない言葉を掛けられ続けてきた。

傷つけられないように気を張っていても、中傷する言葉にはちっとも慣れなくて。

「ましろ先輩……」

ましろの言葉に嘘はないとわかるから。

クールな彼女は綺麗事も、御愛想言葉も吐かないことを知っているから、こんなにも胸が締め付けられる。

「……だから、顔上げなよ」

伸びてきた彼女の手が、優しく寧々子の髪に触れる。

コンプレックスである真っ白な髪を、さらさらと優しく梳いてくれていた。

堪らなく想いがこみ上げてきて、気づけば自然と言葉を溢れさせていた。

「あの、ましろ先輩……お願いがあるんです」

あらすじ

転生した先に待っていたのは貴族たちとの学園生活。

裕福で傲慢な貴族の家柄に生まれたけど、あくまで現代人として当然の振る舞いを心がける。

そんな立ち振る舞いに貴族令嬢たちは俺に深く信頼を寄せてくれて――

オススメの1シーン

「ルーナ・ペレンメル。男爵家三女。二学年になります」

「丁寧にありがとう。ルーナ……ね、覚えたよ。俺は自己紹介した方がいい?」

「結構ですよ。あなたのことは知っています」

「そっか」

「はい」

コク、と頷いたルーナはそうしてすぐに読書に戻った。

身に纏っている雰囲気や佇まいから貴族の出だとは思っていたが、予想は当たっていた。

「……」

「……」

自己紹介を聞き終え、自分も読書に戻る。

とても静かな時間だが、気まずさを感じることもない。

いつの間にか本の世界に入り、何十分と読書を続けていた時だった。

「……今さらですが、あなたのことを信じることにします。ベレト・セントフォード」

「なにか信じられる要素があったの?」

無の表情でいきなり伝えられる。

「あなたの噂はこうでしたよね。侯爵の力を振り翳かざし、身分の低い相手に攻撃的な態度を取る、と」

「ま、まあね……」

「ですが、噂通りではありませんでしたから。わたしが貴族の中で一番身分の低い男爵家だと明かしても、あなたは態度を変えませんでした。わたしがあなたのことを『変わり者』呼ばわりしても、蒸し返すことをしませんでした。信じる理由としては十分すぎます」

苦笑いを浮かべるしかない自分に対し、ルーナは凛とした態度で言った。

「最初から布石を打ってたわけね」

「わたしとしても疑い続けることは嫌なので。先ほどは失礼な発言をすみませんでした。謝罪します」

「いやいや、気にしないで。信じてもらえるだけで嬉しいから。それに遠慮なく接してもらえる方が嬉しいし」

「そう言っていただけると助かります」

相変わらずの真顔だが、この話ができたことで少し打ち解けられた気がした。

あらすじ

「俺、あと三ヶ月で死ぬんだ。だから俺と付き合ってよ」

過去のトラウマで“泣けない”三橋莉子は、同級生の染井悠真から衝撃の告白をされる。

鼠動病という、普通の人よりも鼓動が速く打ち続ける奇病に冒された悠真。

彼の願いは自分が死ぬ時、恋人に泣かないでいてほしいというものだった。

なりゆきでニセモノの彼氏・彼女になった二人だが、その裏に隠されていたのは、切なくも愛にあふれた真実で――。

オススメの1シーン

「だからさ、もう一回言うね。莉子、悠真君と別れてくれるよね」

「…………」

「莉ー子?」

もういっそ、頷いてしまおうか。どっちにしてもダメならせめて真凜の機嫌を損なわない方がいい。もしあの動画が公表されたとしても、莉子が望んだわけじゃないと真凜さえ信じてくれれば少しは違うかもしれない。 そうだ、それがいい。

うん、という返事が喉元まで出かかったその時――少し離れたところで悲鳴が聞こえた。

「きゃっ」

「え?」

莉子は思わずそちらに視線を向ける。気を取られたのか、真凜も声のした方を振り返っていた。

「そめ、い」

そこには尻餅をつく戸川と、そしてそのすぐそばを通り過ぎる染井の姿があった。逆光で表情が見えないけれど、どこか怒っているような雰囲気を纏っていた。

「悠真君」

慌てた様子の真凜はどうにか取り繕おうと染井のそばに駆け寄る。

「どうしたの? こんなところに。あ、もしかして私になにか用だった? なんちゃって」

「…………」

「ねえねえ、悠真君ってば。何か言ってよー」

「邪魔」

腕に絡みつく真凜の手を振り払うと、染井は莉子の目の前にやってきた。

差し伸べられた手を掴んでいいのか一瞬、躊躇う。そんな莉子に「仕方がないな」と染井は笑うと自分も噴水の中へと足を踏み入れた。

「えっ、な、何をしてるの」

「何って、救出?」

「だからって自分も入るなんて、染井って馬鹿じゃないの」

「そうかも」

染井は笑うと莉子の腕を掴んで立ち上がらせる。水を吸った制服は随分と重く感じられ、ぺったりと身体に貼り付く。

「泣いてるのかと思った」

「……こんなことぐらいで泣けるなら、とっくに泣いてる」

「知ってる」

莉子の答えに、染井はなぜか満足そうに笑った。

染井に手を引かれながら噴水から出ると、もうそこには真凜たちの姿はなかった。

ベンチに莉子を座らせると、染井は噴水へと戻っていく。そしてもう一度中に入ったかと思うと、ばら撒かれた教科書やノートを拾い集めた。

「酷いことするな……。乾かしたら大丈夫だと思うけど」

染井はカバンに本やノートを入れる。一瞬、濡れたものを入れるなんて、と思ったけれどそもそもカバン自体も噴水に投げ込まれて色が変わるほど濡れていた。今さら中に濡れたものを入れたところで大差はない。

ふと我に返って自分自身の姿を見下ろす。制服はずぶ濡れで、頭の上から降り注がれた噴水のせいで髪の毛からは未だに水がしたたっている。

まるで濡れ鼠のような自分の姿に笑ってしまう。見窄らしくみっともない。必死に塗り続けてきたメッキは剥がれるときは一瞬だ。

「……え?」

小さく笑う莉子の頭上に、何かがふわりと被さった。それがタオルだと気づいたのは、手を伸ばしふわりとした生地に触れてからだった。

「拭きなよ」

どうやらこれは染井のもののようで、ベンチの上に置かれた口の開いたカバンから取り出したのだとわかった。

「……ありがとう」

ずぶ濡れの身体に乾いたタオルがありがたかった。莉子は小さく頷くと、頭に載せられたタオルを手に取り、濡れた制服を拭き始めた。

あらすじ

独身会社員の俺・新木吾朗は、清純派アイドル・桃花愛未の大ファンだ。

ある日、彼女の“熱愛疑惑”が報じられ――ショックのあまり会社を休んだ。

週刊誌には、コンビニ前で彼女が男の手を握っているかのような写真。

「……これ、俺じゃね?」

そこには以前財布を拾ってあげた女の子と自分が写っていて!?

さらに『疑惑についてお話したいことがあります』SNSに届いた怪しいメッセージ……俺を呼び出したのは、渦中の桃ちゃん本人!

グループを脱退すると言う彼女に、それでも応援し続けると宣言した俺が、

「特等席から、私を見守ってくれますか?」

推しの日常と、再起の道に寄り添うことになるなんて。

オススメの1シーン

「ご馳走様。マスター会計を」

「はいよ」

席を立って、ポケットにしまっていた使い古しの長財布を取り出す。開いて千円札と小銭があるかをその場で確認していると、背中に何かが当たった。

「ねぇ」

二度目だ。となれば、この感触は彼女の綺麗な細い指。挨拶も無しに帰ろうとしているのが嫌なのだろうか。それなら、これからしようと思っていたのに。せっかちな子だな、なんて。

振り返ると、彼女はそこに居た。

「あーん」

フォークに刺さった小さめのパンケーキを、俺の口に差し出してきた。声を出す間もなく、俺はただそれを受け入れる。あまりにも唐突だったから、恥じらいとか何も無い。

でも、口の中で溶けてしまってからソレは来た。

「……へっ」

「美味しいでしょ?」

顔から火が出そうになるとは、このことだ。頰も、耳も、手のひらでさえ、真っ赤に染まっていくのが分かる。

この歳になって、女の子からの「あーん」でこんなことになるなんて、誰が思うか。落ち着いていた心臓は、フル回転で俺の体に血を巡らせている。

どうしようもなくなって、彼女に挨拶もせず会計だけ済ませて店を飛び出した。冬の空気に当たっても、火照りは冷めそうにない。

アイドルとして見ていた彼女。それがあの瞬間だけは、ひとりの女の子として映った。いや、映ってしまったと言うべきだ。

……ダメだ。こんなんじゃダメなんだ。

とにかく今は、もう一度タバコを吸いたい。吸って、あのパンケーキの味を忘れてしまいたい。

――ただ、それは確かに。

タバコの味を搔き消すほどに甘くて。同時に――。

いつかの青春のように、酸っぱくもあった。

あらすじ

妹が入学したのは女子のみが通う騎士養成学園。王国最高と名高い学園でも優秀な妹は縦横無尽の活躍を見せていて――

「兄さんがわたしなんかよりずっと強いこと伝えてきました!」

いや、ぼくはただの庶民だけど……?(※嘘です。兄さんはヤバい強さです。無自覚なだけです)

そのせいで学園の女騎士がぼくの前に来たので一応模擬戦したり(※学園最強の女騎士が一瞬で実力差を分からせられました)

運動後のケアをしたり(※兄さんのマッサージは女騎士大喜びで貴族でも評判に!)

普通にしてるだけで、ぼくは王女の目に止まり――え、何故?

自称庶民による無自覚女騎士ハーレム×成り上がり!

オススメの1シーン

ユズリハ・サクラギといえば、殺戮の戦女神などという渾名で知られている超有名人で、味方からは勝利の女神として崇められ、敵からは死神同然に恐れられている存在だった。

そしてユズリハの女神のごとき圧倒的な美貌と、戦女神のごとき鬼のような戦闘力は、まさにそう渾名されるにふさわしかった。

ユズリハはサクラギ公爵家の直系長姫として十歳で初陣を飾って以来、ありとあらゆる戦場で暴れ回った。その後十五歳になってから王立最強騎士女学園に入学したときには、倒した敵兵の数はすでに十万を超えていたほどである。

王立最強騎士女学園の入学試験における戦闘実技考査方法は、選りすぐりの上級騎士と一対一のタイマン勝負。それが開校以来数百年の伝統だ。

そこには、万が一にも試験官が倒されたら大恥だという意図が透けて見えた。

その伝統を、ユズリハは打ち破った。

上級騎士の試験官との一対一の勝負に勝ったのだ。

誰もが驚き、さすがユズリハだと褒め称えた。

ユズリハは当然のように一年目から生徒会長に推挙され、その後の学園の定期試験でも連勝街道を驀進した。

こんなものかと肩透かしを食らいつつ、それでもユズリハは鍛錬を止めなかった。

そしてさらに成長した今では、自分は世界一強いんじゃないかと割と本気で思うようになっていた。

それなのに。

(きっ──効かない!? それどころか!!)

挨拶代わりの、本気の全力顔面パンチ。

城門をこのパンチ一発でぶっ壊したこともある、ユズリハの必殺ブロー。

でも、あのスズハが絶賛するスズハの兄なら、余裕で躱すと思った。

なのに。

(まるで躱さないどころか、そのまま顔面で受けきって、ノーダメなんてっ……!?)

勝負という意味では、この一撃ですでに決まっていた。

ユズリハの本能が無意識のうちに、自分の目の前にいる男子様には絶対にかなわないと全面降伏の白旗を揚げたのだ。

全身がガクガクと震える。

──それは自分より遙かな高みに位置する絶対的強者に初めて出会ってしまったことで、自分が弱者なのだと思い知らされた人間の本能。

ユズリハが対峙してきたおびただしい数の敵兵と、彼女の強さを目撃した味方に対して無意識に与え続けてきた、生存本能が打ち鳴らす根源的な恐怖を、ついにユズリハ自身が受け取る番になった。ただそれだけのこと。

同時にユズリハの魂の奥底に、それとは別の根源的な感情も刻み込まれる。

それは強い男と、それも自分より圧倒的に能力の勝る男とつがいになりたいのだと叫ぶ、女としての野生の本能だった──

召喚され異世界を救った勇者が元世界に帰還しカースト底辺から駆け上がる!

『帰還勇者のRe:スクール(学園無双)』 勇者になり異世界を救った陰キャ、鋼メンタル&スキル持ちで地球に帰還し、学校カーストを無双下克上する。「魔王討伐と比べたら学校カーストとかヌルゲー過ぎる……」