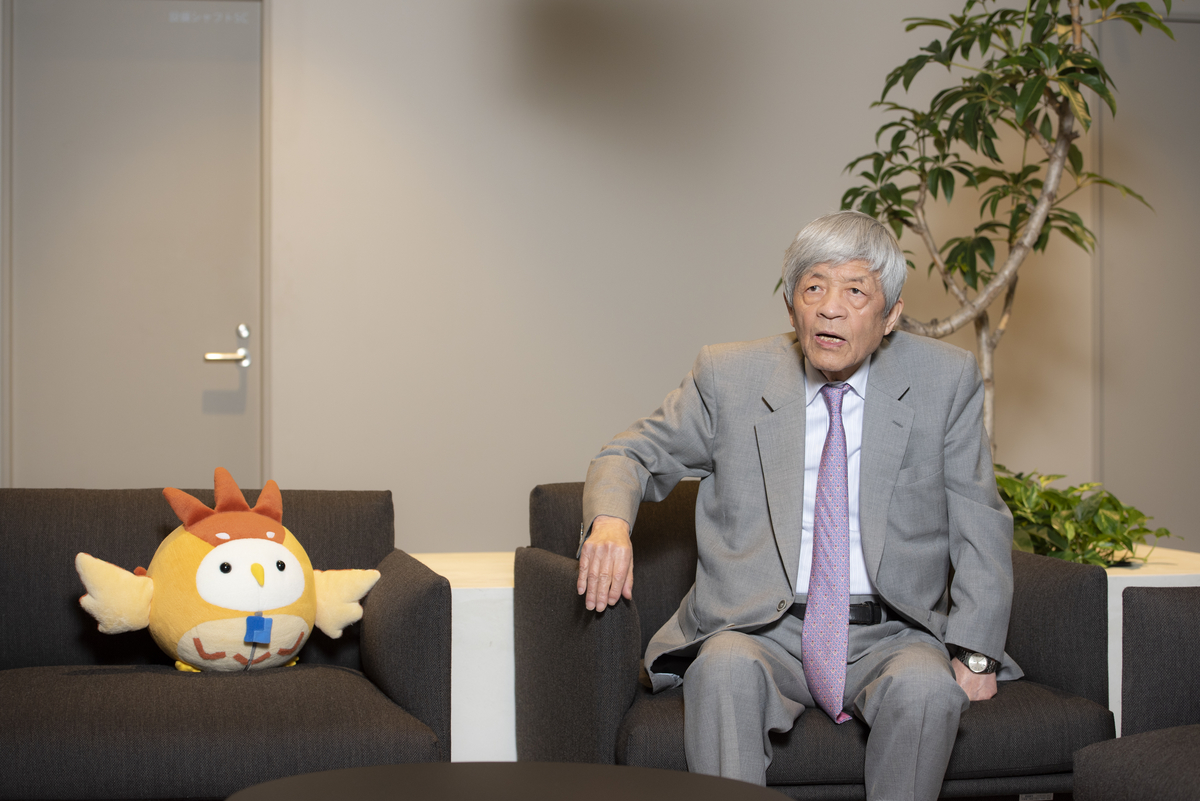

小説家になりたいという夢を諦め、ジャーナリストになることを目指した田原総一朗。紆余曲折を経てテレビディレクターとなった田原は、そこで数々の伝説を残すこととなり…。田原総一朗というキャラクターをより深く知ってもらうため、88年の歩みを振り返る全3回のインタビュー。第2回は会社員時代について話を聞きました。

就活でうまくいかず仕方なく撮影助手に

――いよいよジャーナリストとしてのキャリアが始まるわけですね

田原:ところが大学4年での就職活動には見事に失敗してね。ジャーナリストを目指して、とにかく手当たり次第にマスコミを受けたが、NHKに落ち、朝日新聞に落ち、ツテのあった日本教育テレビ(現・テレビ朝日)とフジテレビにも落ちた。その後も東京放送、大阪毎日放送、北海道放送、ラジオ関東(現・ラジオ日本)、東京新聞、角川書店(現・KADOKAWA)、さらにはマスコミでもなんでもない日本食堂と、次から次へと試験を受け、すべて落ちた。

最後に「もうどうにでもなれ」と思って受けたのが、岩波映画製作所。それまでは岩波書店の一部門だったが、この時は岩波映画という組織として独立して初めての入社試験だった。

岩波映画というのは変な会社で、最初の試験では自社が制作した映画を見せてその批評を書かせたんだが、僕はその映画を徹底して批判したのに、なぜか一次試験に合格していた。その後も面接を通過して、結局僕は岩波映画製作所に就職することになった。

――うだつの上がらないダメ社員だったり、受けては落とされる就活生だった時代があったと。ともあれ岩波映画製作所に入社され、ここから田原さんの映像ディレクターとしてのキャリアが始まると。

田原:それが、恥ずかしながら岩波映画に入ってからもなかなか上手く行かなくてね。と言うのも、入社試験で「君は撮影をやるか」と聞かれて、僕はそれを演出部のディレクターの下でロケに出ることだと思ったから「もちろんやります」と答えたのだけれど、入社したら「撮影部」のカメラ助手になってしまった。

僕は不器用な人間で、後にテレビのディレクターになってからも、自分ではVTRの映像を流す操作すらできない体たらくだった。当然撮影助手としての仕事は失敗に次ぐ失敗だった。初めての現場は大阪だったが、カメラが固定されていない三脚を担いでカメラを落として壊しそうになるわ、フィルムの入れ替えに失敗するわ、カメラのバッテリーを忘れるわ、汚い布でレンズを拭いて汚してしまうわ、ロクなことがなかった。

――まるでマンガみたいなドジですね。

田原:一カ月半ほど経った時、カメラマンから指示されて機材を取り東京に戻ったら、すでに別の社員が機材を持って大阪に向かっていた。つまり撮影助手をお払い箱になったんだね。

それを哀れに思った一人のカメラマンが、『たのしい科学』という番組の助手の仕事をくれた。文字通りの科学番組で、実験の様子を撮影して番組にするんだ。当時の僕は来る日も来る日も水を入れたシャーレにミルクを落とし、王冠模様を作る仕事をしていた。

彼は僕に「『たのしい科学』のシナリオを書け」とも勧めてくれた。そこで、当時ポリオウイルスによる小児麻痺が流行していたので、ポリオを研究している東大の研究者にアポを取ってお願いに行ったところ、電子顕微鏡で撮影した動くポリオウイルスの映像を使わせてくれることになり、僕の書いたシナリオが採用になったんだ。

――いよいよツキが回ってきましたね。

田原:しかしここでもひと悶着あった。撮影の当日、演出家が病気で来られなくなったので、代わりに僕が演出をすることになった。

それで僕は、当時流行っていたヌーベルバーグ風の、手持ちカメラで長回しするスタイルで撮影したんだ、この方式で実験風景を撮ったら画面がぶれてしまった。

(※ヌーベルバーグ=50年代末にフランスで始まった若い監督いよる新しい映画運動や、その表現手法のこと。ゴダールやトリュフォーなどがいた。)

演出家からは「この映像は使い物にならない」と言われてしまい、プロデューサーも撮り直しの製作費は出してくれないと言う。ここで進退窮まった。

――実験の場面で画面がぶれるのはまずいですね。

田原:もう会社を辞めるつもりで、すでに脚本家として活躍していた同期入社の清水邦夫に相談したら、「自分で編集しちゃえば」とアドバイスしてくれた。私は演出などしたことなかったんが、清水は「国立近代美術館フィルムセンターで映画を借りてきて、真似すればいい」と言う。

そこで僕はゴダールを借りてきて研究して、ゴダールそっくりに真似てフィルムを編集した。そのフィルムをプロデューサーに見てもらったら、なんと面白がってくれてオンエアになり、賞まで取ってしまった。これがきっかけで僕は一本立ちのディレクターとして抜擢されることになった。

――ヌーベルバーグを真似して撮影して怒られたけれど、どうせなら徹底的にヌーベルバーグで作ったら、今度は道が拓け、遂に「映像ディレクター・田原総一朗」が誕生したと。

田原:それから数年、ディレクターとして岩波映画の番組を作る傍ら、テレビ局から構成作家の仕事を頼まれるようになって、次第に僕はテレビといういい加減でインチキな世界に魅力を感じるようになっていった。

そんな折、東京12チャンネル(現在のテレビ東京)が新規に開局することになり、番組作りの相談を受けた岩波映画のプロデューサーから僕に、「科学番組じゃなくて、東京12チャンネルに転職してドキュメンタリーを撮ってみたらどうだ」と勧めがあった。もちろん僕は喜んで転職し、東京12チャンネルのテレビディレクターになった。

「三顧の礼」で安部公房を口説き名物ディレクターに

――東京12チャンネルでは、岩波映画製作所から転職してきた田原さんはやはりお堅い内容の番組が期待されていたんでしょうか。

田原:その通り。東京12チャンネルには学校教育部があったから、学校向け番組に回される可能性があった。でもそれではなんのためにインチキな世界に転職したのかわからない。

そこで「自分は頭のヤワラカいディレクターだ」とアピールする意味も込めて、開局記念番組の企画として、当時『砂の女』が映画化もされていたベストセラー作家の安部公房による書き下ろしのSFドラマをぶち上げた。

本人に面識も伝手も無かったから、電話番号を調べて依頼したが、多忙を理由に断られてしまった。そこで直談判のために朝から夕方まで自宅に張り込み、本人が出てくるのを待った。

――後のジャーナリスト・田原総一朗を彷彿とさせる、さすがの行動力ですね。

田原:初日、二日目と待っても本人は出てこない。三日目の朝も出向いたら、その日はすぐに安部公房本人が出てきて、「入りなさい」と言ってくれた。どうやら初めの二日は私の様子をうかがっていたという。

企画を説明したら、あっさりと「やっていいよ」と承諾してくれた。「安部公房のOKが取れた」と報告したら、上司や同僚たちはみなびっくり仰天していた。

こうして生まれたのが、当時スターだった加賀まりことフランキー堺が主演したSFドラマ「こんばんは21世紀」。東京12チャンネルの開局記念番組で、ゴールデンアワーに放送した同局の番組の中では視聴率トップに輝いた。この番組の企画が通ったことで、当初の希望通り、ドキュメンタリー番組が制作できる一般教養部に配属が決まった。

――博打とも思える勝負に打って出て、希望の結果を勝ち取ったんですね。

田原:それから僕は『科学の絵本』という番組を担当し、これは短命に終わってしまったが、次に企画し、6回に1回は自分でもディレクターを担当した『未知への挑戦』というドキュメンタリー番組は長寿番組となり、テレビ記者会賞も受賞することができた。

――東京12チャンネルに移ってからの田原さんは、順風満帆だったんですね。

田原:いや、そんなこともない。『未知への挑戦』は順調だったが、プロデューサーが交代したことがきっかけで僕はディレクターを降ろされてしまった。

今度は報道部に移ったが、それからほどなく東京12チャンネルが倒産してね。多くの社員が退職したし、その後も僕が在籍中は経営側と労働組合が対立し、年中ストライキが起こってはバイトで放送を回すような事態になっていた。

僕は、経営側の手先に番組を作らせないためにもストライキに反対だった。だから組合にかけあって、ストライキ中も番組制作を続けた。『とくダネ!』の司会だった小倉智昭がいろいろかばってくれていて、共にフリーランスになってから「田原さんを例外扱いするのは大変だった」と文句を言われたこともある。

――小倉さん、そんなことしていたんですね。会社が混乱している状態でも、番組作りを何より優先させるのが田原さんの矜持だったと。

田原:その通り。テレビディレクターというのは、面白い番組を作るためには何でもやる人種だ。やれと言われればマリファナだって吸うし、『日本の花嫁』という番組を作った時には人前でセックスもした。この件は40年後に『やりすぎコージー』という番組で「日本初のAV男優は田原総一朗」と取り上げられた。

――テレビ番組を作っていて、人前でセックスしたんですか!? どんなシチュエーションだったんですか。

田原:『日本の花嫁』では、芸能人や自衛隊員、ハンデキャップを持った人同士の結婚など、さまざまな結婚を取材したんだが、その中で、かつて全共闘に参加してその後も活動していた若者たちの結婚式を取材した。彼らはどうやらコミューン志向だったらしく、その結婚式は集まった仲間たちがみな花嫁とセックスするという趣向だった。

――なるほど。当然取材する側も、コトに及ばないと認めてもらえない、と。

田原:花嫁に指名されて、最初に僕がやることになった。別にやりたくはないが、取材のためにはやむを得ない。それをカメラマンが撮影していて、オンエアされた映像でもワンカットだけ僕の背中と尻が映っている。それを指して「日本初のAV男優」なわけだ。

下戸なのにゴールデン街に通い人脈を広げる

――政治家に真正面からぶつかっていく後の田原さんのことを知っていると、まったく不思議でない話です。田原さんは政治家や文化人など様々な人たちと交流されてきましたが、どうやって人脈をつくっていったんですか。

田原:政治家と付き合うようになるのは後の話になるが、文化人ということでいうと、新宿の歌舞伎町と花園神社の間に、「ゴールデン街」という飲み屋街がある。ここは活動家や作家、芸術家の吹き溜まりのような場所だった。

面白いドキュメンタリーを作るためには人脈が必要だと考えて、僕は下戸にも拘わらず、夜な夜なゴールデン街に通った。みんなが酒を飲む側で僕はあんみつを食べていた。

ゴールデン街では相当数の人物と知り合った。日大全共闘の秋田明大、右翼の野村秋介、「ベトナムに平和を!市民連合」の中心人物だった作家の小田実や開高健といった活動家や、「天井桟敷」の寺山修司や「状況劇場」の唐十郎、映画監督の大島渚、歌手の吉田拓郎、岡林信康といった文化人。同業のテレビディレクターでは、TBSの村木義彦やNHKの和田勉、龍村仁などがいた。

――当時を代表する錚々たる顔ぶれですね。

田原:彼らのような人たちと会っている中で発見したんだが、「人に会う」ことが私の最大の趣味なんだね。

やたらと人に会って、「僕はこういう人間です」と自分を曝け出すと、相手も私のことを信用してくれるようになる。お互いに裸になったところで仕事の依頼をするのがパターンだった。

ゴールデン街で知り合った中には、フォーク歌手の三上寛や、数年前に惜しくも亡くなった『私は泣いています』で有名なりりィ、当時寺山修司の「天井桟敷」の劇団員だったカルメン・マキなど、私のドキュメンタリーで初めてテレビに出演した歌手も少なくない。

――名前が挙がった人は数十年経っても名を残している人たちですから、その魅力を見抜いた田原さんも慧眼ですね。

田原:面白い人間を見つけるのは僕は得意なんだね。後にフリージャーナリストになってから、創業間もない頃のビル・ゲイツや孫正義に会って取材している。

映画作りに失敗して多額の借金を背負う

――テレビディレクター時代には映画も撮影されていますね。

田原:会社でドキュメンタリー番組を作るうちに「映画を一本撮ってみたい」という願望が生まれてね。

当時ATG(日本アート・シアター・ギルド)という映画製作機構があって、大島渚や寺山修司などが競い合って作品を撮っていた華やかな会社だったが、若手にも門戸を開いていた。

そこに企画を通し、岩波映画製作時代からの盟友・清水邦夫に脚本を書いてもらい、『あらかじめ失われた恋人たちよ』という映画をつくった。

映画を撮るということで休暇届は出したんだが会社からはノーが出てしまった。そこでドキュメンタリー番組を一緒に作っていたプロデューサーやディレクターが出勤の判子を捺してくれて、僕の名前で番組まで作ってくれた。この時ばかりは本当に「ありがたい」と思ったね。

――テレビ局に「代返」があったなんて初めて聞きました。映画のほうは成功したんですか?

田原:脚本家の清水からは「映画監督は独裁者でなければならない」と聞かされたが、結局僕は「独裁者」にはなれず、出演者やスタッフには不安な思いをさせてしまった。ともあれ映画は完成して内容は評価された部分もあったと思うが、動員には大失敗して僕には莫大な借金が残ってしまった。

この時の借金を返すため、僕はディレクター稼業の合間を縫って、雑誌に記事を書き始めたんだね。 (第3回へ続く)