カクヨムコンテスト10への応募者の皆さまと同様に、かつてコンテストに作品を応募し、見事大賞に輝いた受賞者にインタビューを行いました。

大賞受賞者が語る創作のルーツや、作品を書き上げるうえでの創意工夫などをヒントに、小説執筆や書籍化への理解を深めていただけますと幸いです。

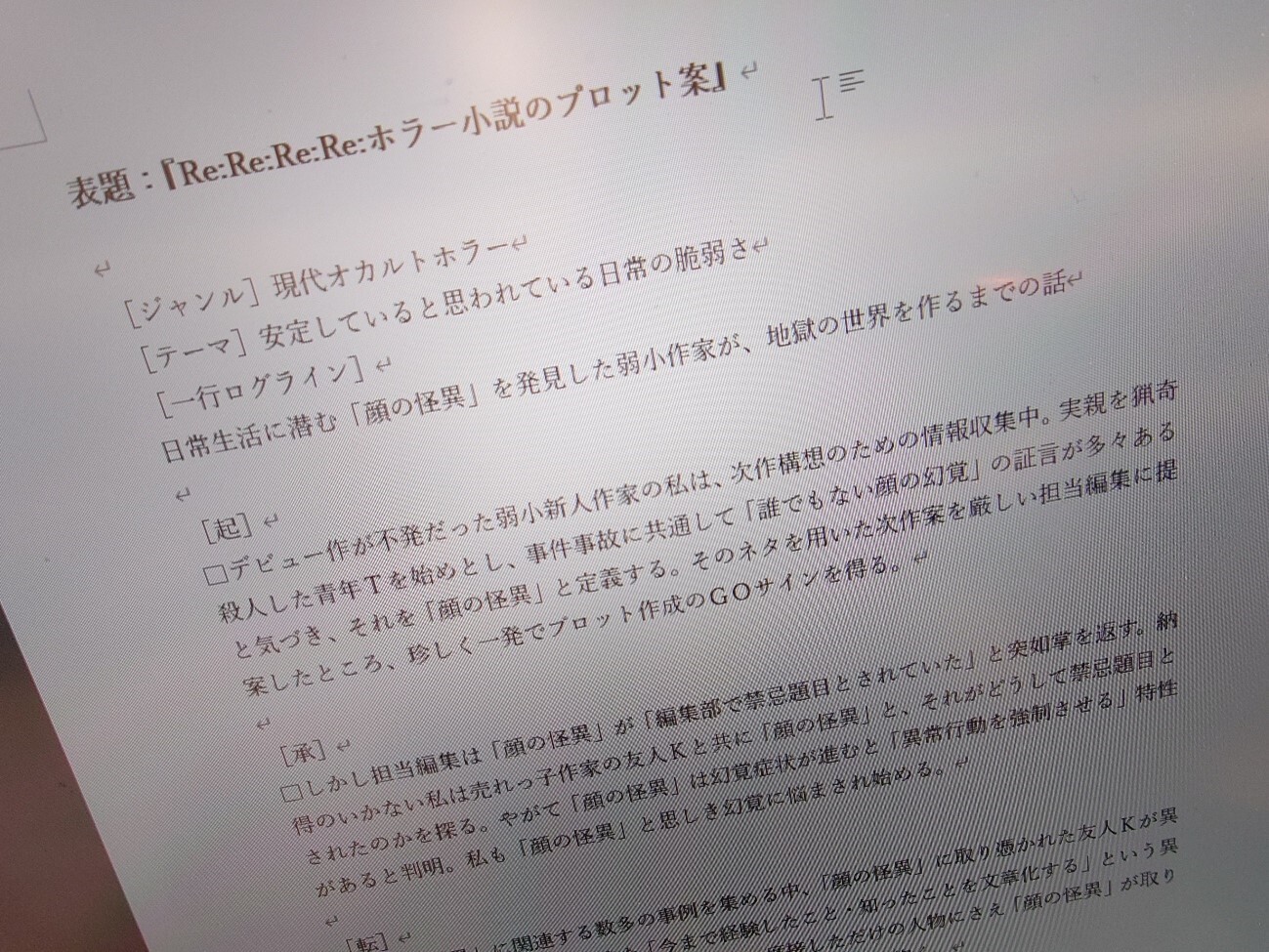

今回は、第9回カクヨムWeb小説コンテストでホラー部門大賞を受賞し、2024年12月25日に書籍版が発売された『Re:Re:Re:Re:ホラー小説のプロット案』の著者、八方鈴斗さんにお話を伺います。

第9回カクヨムWeb小説コンテスト ホラー部門大賞

Re:Re:Re:Re:ホラー小説のプロット案(八方鈴斗)

──小説を書き始めた時期、きっかけについてお聞かせください。また、影響を受けた作品、参考になった本があれば教えてください。

幼い頃に電撃文庫作品と出会ったのをきっかけに、他の様々な小説にも手を出すようになりまして、「物語」に対する漠然とした憧れはずっと抱きながら育ったような気がします。特に、多感な時期に『イリヤの空、UFOの夏』などの秋山瑞人さんの作品を浴びて、その凄まじい筆致に情緒をハチャメチャにされたのはとてもいい経験でした。

ただそこから本格的に小説を書き始めたのはずいぶん後になってからで、就職活動が一区切りついた大学生活の終盤あたりです。これから長い社会人生活を送るにあたって「お金がかからず長く続けられる趣味」があるといいかな、程度の考えから「小説を書く」ことを自分の趣味にしようと決めて、本当に気軽に書き始めたという感じです。実際にやり始めると大変は大変なんですがやっぱり面白いですし、私自身何かしらの創作活動をしていたほうが気持ちが上向きになるタイプなので、それからもずっと何かしらをちまちま書き続けております。

他に影響を受けた作品だと、森見登美彦さんの『四畳半神話大系』、斜線堂有紀さんの『私が大好きな小説家を殺すまで』、凪良ゆうさんの『流浪の月』などです。あと映画も好きなので色々観ています。

▲『Re:Re:Re:Re:ホラー小説のプロット案』表紙

──今回受賞した作品の最大の特徴・オリジナリティについてお聞かせください。また、ご自身では選考委員や読者に支持されたのはどんな点だと思いますか?

より怖さを際立たせるために、怪異部分を除いたところのリアリティにはこだわりました。一例を挙げると、本作では主人公が様々な媒体から集めた記録や文章群が出てくるのですが、それらはあくまで「自分以外の誰かが書いた」ものとなりますので、読み手にもそう思ってもらえるように「出来るだけ自分が書く文の癖を取り除いて」「他者が書く文の癖を分析して模倣する」といったような、普段の創作活動であれば絶対やらないようなことをしました。地味に大変でしたが、これはこれで勉強になりましたね。

そこだけに限らず、「妙な生々しさ」や「現実っぽい手触り」をより強く感じてもらうために、あの手この手で仕掛けつくるなど試行錯誤しておりました。そこを意識して読んでいただけると、また別の面白さが味わえるかと思います。

──作中の登場人物やストーリー展開について、一番気に入っているポイントを教えてください。

個人的には天才キャラがばっちりしっかり大勝利するパターンよりも、一念発起した凡才キャラが多くの犠牲を払って「見方によっては、まあ辛うじて勝ちと言えなくはない、かな……?」となるパターンが好きなので、中盤以降のあの展開は筆が乗って乗って仕方がなかったです。どんなジャンルの作品であろうとも、私は「人間の熱さ」を感じさせる場面を書きたいタイプなのかもしれません。

あと、登場人物だと「二代目・荻窪のグランマ」は書いててかなり楽しかったですね。読者様からの反応も良かったように思います。この物語において、良いメリハリを生む印象深いキャラになってくれたな、と。

▲『Re:Re:Re:Re:ホラー小説のプロット案』挿絵。小説家を生業とする主人公は、取材を重ねながら様々にプロットを改稿していく

──受賞作の書籍化作業で印象に残っていることを教えてください。

担当編集さんからは「ここをこうすべき!」「こうじゃないとおかしい!」と詰められるのかな、とぼんやり思っていたのですが、全然そういうことは無かったです。作品の中身はかなり私の好きなように任せてもらえて、書籍化にあたっての加筆部分に関しても自由にやらせていただいたのはありがたかったです。

ただ、挿絵に関して私の方から事前に「これこれこういう風な画像にして欲しいのですが……」とかなり細かくお願いをさせていただいて、そちらの対応でかなり苦労をおかけしてしまいました。「もう本当に! ここまでで! 勘弁してください!」といった旨の返答を頂くことが多くて申し訳なかったです。書籍化作業では、自分のイメージを上手く説明するプレゼン能力というか、相互理解を進めるコミュニケーション能力のような、全般的な言語スキルもまた重要になるんだなあ、と改めて思い知りました。

──書籍版の見どころや、Web版との違いについて教えてください。

直前まで担当編集さんとデザイナーさんを困らせた諸々の挿絵たちは、数多のボツをくぐり抜けた精鋭となります。カバーデザインも含めて、是非ご覧になって頂きたいです。

本文に関しても時間の許す限り全体を見直しまして、荒削りだったところは自分なりに改善しております。より地に足をついた現実感のある内容となりましたので、その分ホラーの部分も更に引き立つようになっているかと思います。

また、この手のホラーは全てを説明してしまうと現実感が薄まってしまうので想像の余地をあえて残すようにしておりますが、それでもWeb版で残っていた「例の禁忌題目」の謎について、書籍版ではその答えの一端を窺い知ることが出来るようにしております。お楽しみいただけたら幸いです。

──Web上で小説を発表するということは、広く様々な人が自分の作品の読者になる可能性を秘めています。そんな中で、ご自身の作品を誰かに読んでもらうためにどのような工夫や努力を行いましたか?

Web小説投稿サイトを活用するのが今回初めてだったということもあり、少しでも爪痕を残せるようにと、自分なりの企みを持って挑もうと思っていました。

まず気をつけたのは、自分が書けるor書きたい物語に、既存の人気要素を組み合わせること、その上で新規性を感じさせる切り口を考えるという点です。

人気要素といってもそんなに難しい分析をしているわけでなく、例えば、背筋さんの『近畿地方のある場所について』があれだけ凄まじい存在感を示しているのだから、モキュメンタリーホラー系は読む方が多いんじゃなかな、だとか。「カクヨム」という書く人と読む人のため場所である以上、おそらく「創作にまつわるお話」や「出版業界に関わるお話」は読んでもらえる可能性が高いかな、だとか。その程度のものでしたが、それらの組み合わせが上手くいったので、良い相乗効果を生んでくれたのではと思っております。

▲『Re:Re:Re:Re:ホラー小説のプロット案』挿絵。作中で主人公が集めた資料のひとつ

──これからカクヨムコンテストに挑戦しようと思っている方、Web上で創作活動をしたい方へ向けて、作品の執筆や活動についてアドバイスやメッセージがあれば、ぜひお願いします。

楽しく健康的に書き続けられるように自らの環境を改善していく、というスキルを磨くことをオススメします。その上で実生活をそこそこ問題なく運営することができれば、理論上は一生書き続けることが出来ますので。そうすれば10万字越えの作品が、いつかあなたの手元に生まれているはずです。それを是非カクヨムコンに申し込んでください。私も最初は本当に駄目で元々の精神で、きっと読者選考も厳しいだろうなあ~くらいの気持ちでした。だけど申し込んだからこそ、数々の幸運に恵まれてこの場に辿り着くことが出来ました。

また、ホラージャンルは現在かなり注目度が高まっているそうです。人生において怖い思いを一度も経験したことがない方なんていないでしょうから、潜在的には誰もがホラーを書くための下地が備わっているはずです。皆様から生まれる新しいホラー作品を、私も一読者として大変楽しみにしております。

──ありがとうございました。

第9回カクヨムWeb小説コンテスト ホラー部門大賞『Re:Re:Re:Re:ホラー小説のプロット案』は2024年12月25日より発売中です!

関連記事:カクヨム出身作家のインタビュー記事一覧

kakuyomu.jp