るねさん's ノォト(13) ジカイ・ジカイ・ジカイ

ひとつの区切りを迎えることができました。

需要のない作品であることは理解しつつ、貫き通すことができました。こんな拙い作品でも読んでくださる方はいらっしゃって、本当に心より感謝いたします。

未熟ではございますが、自分なりに「力のある言葉とはなにか」を模索しながらの日々でした。

一連のお話は、ティーンのころに考えた稚拙なメモ書きを原案としています。当然、各章七割以上は書き換えを必要としました。当時のわたしが何を考えて書いたのかを探りながら、捨てるべきを捨て、少しだけ歳を重ねたわたしなりの加筆をしていきました。それは過去の自分との対話(というよりも言い争い)でした。

その中にあって、序章と終章だけはほぼオリジナル(地名や誤字、ルビの補正のみ)、十七歳のわたしそのものです。未熟だけれど、ここだけは変えてはいけないと思いました。なので、終章ノオトは序章と同じ『シチリアーナ』です。

以下「あとがき」のようなもの。☆まで、読み飛ばし推奨(長いです)。

〇自解

西欧12世紀末をモデルに、大陸名称すらない架空の世界を創りました。

そして迷いながらも魔法や超常の力は排除しました。いわゆる「王権の覚醒」前夜、中世文化の高揚期というこの時代の魅力や雰囲気、そして不便な社会の「限界」に突き当たる登場人物を描いてみたかったからです。

魔法で暗闇が明るく照らし出される世界よりも、表情を読み取ることさえ困難な暗がりの中にあって、探るように理解しあおうとする人たちを、わたしは描きたいと願いました。

だからと言って、中世を「劣った社会」と描かないように心がけました。

本作では情報にタイムラグがあり、噂話や伝聞情報で人が行動せざるを得ない描写も多々あります。また実際の西欧12世紀末と同じように、基本的には自力救済型の社会を設定しました。「近代以降の合理性」の中で生きるわたし達からすると、これらは非合理の塊かもしれませんし、「無秩序で劣った暗黒の中世」観の源泉だと思います。でも本作では、それを「人的紐帯を基底とする、その社会なりの合理性」と捉えています。

とはいえ、令和の人間がカクヨムわけですから、中世のメンタリティで全てを語るわけにはいきません。

そこで、無理があるとは思いながらも、近代的合理精神が発現する場として擬制国家「学院」を設定しました。それを創ることで、基本的には男性優位型社会にありながらも、精神的自由を持ち得た彼女たちの描写が可能になると考えました。でもその彼女たちでさえ、男性社会が起こす事件等に対しては受動で行動せざるを得ません。自ら切り拓く機会の少ない「限界性」の世界で、それを受容する女性・抗う女性、色々と書いてみたかったです(理想としては)。

〇自戒

裏設定に力を入れ、噂話や回想・会話が主体なため、盛り上がりやアクションに乏しかったかなと思います。今後の課題です。

また序盤の文体は固く、徐々に文体も柔らかくなったかと思います(たぶん)。潔癖さと正義感に溢れた十六の少女が、歳を経る中で物腰柔らかくなっていく様子を文体の硬軟で表現しようと思ったのですが、やめた方がよかったですね、はい。作品を書くにあたって、今まで触れてこなかったジャンルを読んでみようと、時代小説やハードボイルド小説などを読み、清水俊二訳のチャンドラーで硬質の文体に触れてしまったことが運の尽きでした。序盤の硬さは反省点(繰り返してしまいそうだけど)。

中盤の4章以降、主人公の「里帰り(身もふたもない表現)」という主軸とは別に、章をまたいだ「脱出行シリーズ」・「エメリア動乱シリーズ」を混ぜ込みました。それぞれに一章を割り当てた方がよかったのだろうかと今でも悩みます。連作短編の中で、別の話が少しずつ進行する。これは、『用心棒日月抄』(藤沢周平)を知ってしまったがゆえでした。でも力不足で、ややこしいだけですよね、はい。

あと、章末の「世界設定」。他に良いタイトルはなかったのだろうかと考えます。またこの「設定」で、話の進行の核心を語るのも良くないですよね、うん。

世界描写についても反省点も多々。当初、ル=グインが『オルシニア国物語』で試みたような、実際の世界に架空の小国を設定しようかとも考えました。ですが主人公の行動範囲が意外に広いので、時代がずれるなど「歴史の書き換え」を余儀なくされると考え、全面的に架空世界にしました。当然、モデルもあって、例えばエメリア伯領はフランドル伯領をモデルにしています。ただ、わたしは凝り性なのか、ことあるごとに結構な冊数の専門書・学術論文に目を通しました。だんだんエスカレートして、果ては欧語文献も数カ国語、ラテン語のカルチュレール(史料集成)にまで手を出しました(大抵、活かされるのは一行程度。活かされなかったものの方が多いのですが)。楽しかったけど、力の入れ所が違いますよね、うん。

それに、やりすぎるとあまりよくないんですよね。「幾多の蝋燭が置かれた吊り燭台」なんて書くより、一言「シャンデリア」って書く方が伝わるし「なんとなくな中世感」も出てしまうんですよね……。

〇次回

本作で語らなかったことは多くあります。別のテーマ・別の作品として触れた方がいいと考え、敢えて放置しました。いつかのノオトに書いた通り、これはわたし版『ルーゴン=マッカール叢書』的なものですから、どこかで描きたいと思っています。

そうですね。例えば……本作では、1章に登場した女性たちは、セリフすらない端役に至るまで、後章で再登場しています。この章を手直しする中で、主人公だけを描きたかった高校生のわたしとは違い、今のわたしは登場した女性全ての、その生を想起してしまいました。描きたいのは彼女「たち」なのだろうと考え、作品タイトルが決定した経緯もあります。

でも実は、ひとりだけ再登場していない女性がいます。彼女は、百年以上前の人物だったので、物理的に再登場は無理でした。でも、彼女にも物語は当然あって……

☆謝辞

ともあれ、1月15日(土)に開幕したこのお話、本日10月15日(土)に閉幕です。こんなところを揃えたがる、本当におバカなわたしです。

こんなわたしが書いた、拙いこの作品に触れていただいた全ての方に感謝いたします。

本当に、ありがとうございました。

これから迷い込んでくださるかもしれない方々にも、同じく感謝を。

それではまた、次の作品・次のノオトで。

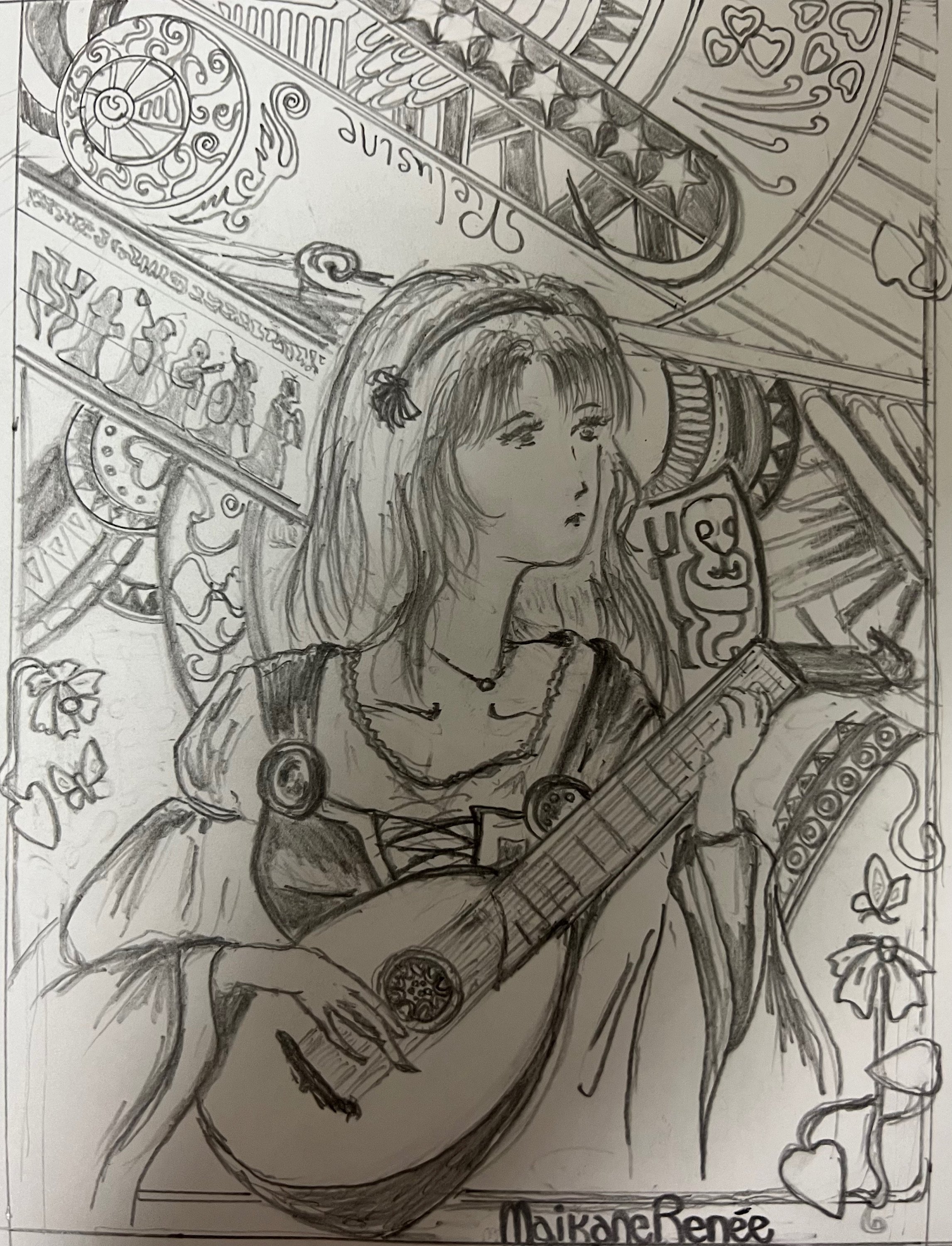

※閉幕記念に、恥を忍んで。わたしの「主人公イメージ」(↓)です。やっぱり絵は苦手です。適当な線画で失礼いたします。

需要のない作品であることは理解しつつ、貫き通すことができました。こんな拙い作品でも読んでくださる方はいらっしゃって、本当に心より感謝いたします。

未熟ではございますが、自分なりに「力のある言葉とはなにか」を模索しながらの日々でした。

一連のお話は、ティーンのころに考えた稚拙なメモ書きを原案としています。当然、各章七割以上は書き換えを必要としました。当時のわたしが何を考えて書いたのかを探りながら、捨てるべきを捨て、少しだけ歳を重ねたわたしなりの加筆をしていきました。それは過去の自分との対話(というよりも言い争い)でした。

その中にあって、序章と終章だけはほぼオリジナル(地名や誤字、ルビの補正のみ)、十七歳のわたしそのものです。未熟だけれど、ここだけは変えてはいけないと思いました。なので、終章ノオトは序章と同じ『シチリアーナ』です。

以下「あとがき」のようなもの。☆まで、読み飛ばし推奨(長いです)。

〇自解

西欧12世紀末をモデルに、大陸名称すらない架空の世界を創りました。

そして迷いながらも魔法や超常の力は排除しました。いわゆる「王権の覚醒」前夜、中世文化の高揚期というこの時代の魅力や雰囲気、そして不便な社会の「限界」に突き当たる登場人物を描いてみたかったからです。

魔法で暗闇が明るく照らし出される世界よりも、表情を読み取ることさえ困難な暗がりの中にあって、探るように理解しあおうとする人たちを、わたしは描きたいと願いました。

だからと言って、中世を「劣った社会」と描かないように心がけました。

本作では情報にタイムラグがあり、噂話や伝聞情報で人が行動せざるを得ない描写も多々あります。また実際の西欧12世紀末と同じように、基本的には自力救済型の社会を設定しました。「近代以降の合理性」の中で生きるわたし達からすると、これらは非合理の塊かもしれませんし、「無秩序で劣った暗黒の中世」観の源泉だと思います。でも本作では、それを「人的紐帯を基底とする、その社会なりの合理性」と捉えています。

とはいえ、令和の人間がカクヨムわけですから、中世のメンタリティで全てを語るわけにはいきません。

そこで、無理があるとは思いながらも、近代的合理精神が発現する場として擬制国家「学院」を設定しました。それを創ることで、基本的には男性優位型社会にありながらも、精神的自由を持ち得た彼女たちの描写が可能になると考えました。でもその彼女たちでさえ、男性社会が起こす事件等に対しては受動で行動せざるを得ません。自ら切り拓く機会の少ない「限界性」の世界で、それを受容する女性・抗う女性、色々と書いてみたかったです(理想としては)。

〇自戒

裏設定に力を入れ、噂話や回想・会話が主体なため、盛り上がりやアクションに乏しかったかなと思います。今後の課題です。

また序盤の文体は固く、徐々に文体も柔らかくなったかと思います(たぶん)。潔癖さと正義感に溢れた十六の少女が、歳を経る中で物腰柔らかくなっていく様子を文体の硬軟で表現しようと思ったのですが、やめた方がよかったですね、はい。作品を書くにあたって、今まで触れてこなかったジャンルを読んでみようと、時代小説やハードボイルド小説などを読み、清水俊二訳のチャンドラーで硬質の文体に触れてしまったことが運の尽きでした。序盤の硬さは反省点(繰り返してしまいそうだけど)。

中盤の4章以降、主人公の「里帰り(身もふたもない表現)」という主軸とは別に、章をまたいだ「脱出行シリーズ」・「エメリア動乱シリーズ」を混ぜ込みました。それぞれに一章を割り当てた方がよかったのだろうかと今でも悩みます。連作短編の中で、別の話が少しずつ進行する。これは、『用心棒日月抄』(藤沢周平)を知ってしまったがゆえでした。でも力不足で、ややこしいだけですよね、はい。

あと、章末の「世界設定」。他に良いタイトルはなかったのだろうかと考えます。またこの「設定」で、話の進行の核心を語るのも良くないですよね、うん。

世界描写についても反省点も多々。当初、ル=グインが『オルシニア国物語』で試みたような、実際の世界に架空の小国を設定しようかとも考えました。ですが主人公の行動範囲が意外に広いので、時代がずれるなど「歴史の書き換え」を余儀なくされると考え、全面的に架空世界にしました。当然、モデルもあって、例えばエメリア伯領はフランドル伯領をモデルにしています。ただ、わたしは凝り性なのか、ことあるごとに結構な冊数の専門書・学術論文に目を通しました。だんだんエスカレートして、果ては欧語文献も数カ国語、ラテン語のカルチュレール(史料集成)にまで手を出しました(大抵、活かされるのは一行程度。活かされなかったものの方が多いのですが)。楽しかったけど、力の入れ所が違いますよね、うん。

それに、やりすぎるとあまりよくないんですよね。「幾多の蝋燭が置かれた吊り燭台」なんて書くより、一言「シャンデリア」って書く方が伝わるし「なんとなくな中世感」も出てしまうんですよね……。

〇次回

本作で語らなかったことは多くあります。別のテーマ・別の作品として触れた方がいいと考え、敢えて放置しました。いつかのノオトに書いた通り、これはわたし版『ルーゴン=マッカール叢書』的なものですから、どこかで描きたいと思っています。

そうですね。例えば……本作では、1章に登場した女性たちは、セリフすらない端役に至るまで、後章で再登場しています。この章を手直しする中で、主人公だけを描きたかった高校生のわたしとは違い、今のわたしは登場した女性全ての、その生を想起してしまいました。描きたいのは彼女「たち」なのだろうと考え、作品タイトルが決定した経緯もあります。

でも実は、ひとりだけ再登場していない女性がいます。彼女は、百年以上前の人物だったので、物理的に再登場は無理でした。でも、彼女にも物語は当然あって……

☆謝辞

ともあれ、1月15日(土)に開幕したこのお話、本日10月15日(土)に閉幕です。こんなところを揃えたがる、本当におバカなわたしです。

こんなわたしが書いた、拙いこの作品に触れていただいた全ての方に感謝いたします。

本当に、ありがとうございました。

これから迷い込んでくださるかもしれない方々にも、同じく感謝を。

それではまた、次の作品・次のノオトで。

※閉幕記念に、恥を忍んで。わたしの「主人公イメージ」(↓)です。やっぱり絵は苦手です。適当な線画で失礼いたします。