作品改稿と休日のお話

実は三日前に、ちょうど小説執筆歴二年になっていた流しイモです。

長かったような、短かったような。それまで小説を書くことはおろか、読むことさえしなかった人間がこうも変わるとは。自分でも驚きです。その頃は「一言で済む話を何十万字も使ってグダグダ書くなんて、本当にくだらないものだ」と小説を全否定していたというのに。自分で書いた小説を見せてくれた友人には感謝するばかりです。このきっかけがなければ、流しイモに小説を書く機会は訪れなかったかもしれません。

ということで今回は作品改稿の話と、休日の話の二本立てでお送りします。

まずは作品改稿、こちらは『内なる獣が俺を殺す』ですね。この作品は現在進行形で、流しイモが一番編集作業に時間を費やしている作品です。全編改稿だけでも三、四回しています。執筆スキルの向上に伴い、最近ではやっと作品の輪郭が表れてきました。改稿の過程で作品ごとコメントは消えたものの、最初期のものは「面白くない」、「文体がいい加減で、読む気が失せる」、「文章が鼻につく」と評価の低いものでした。それが今では少しずつ、評価を得られるようになってきています。批評を通した意見交換を読者と重ねたことが、成長につながったのは確かでしょう。それでも完璧とはほど遠いものなので、研鑽あるのみですね。

改稿内容については直近の企画でいただいた意見をまとめ、それを反映させようと考えています。そのついでに作品の骨子にも細工しようかと。というのもこの作品は、執筆中期の迎合主義的な作品づくりの流れで「作風のブレ」が生じています。読者側から指摘を受けたことはない一方、流しイモの中では常に引っ掛かっている部分です。作品へのレビューでも「硬派」というお言葉をいただいていますが、自分の中では硬派ではありません。まだまだ硬さも鋭さも足らず、作品の至るところに綻びがあります。なので、そうした部分を改稿の際に補強しようと思っています。今までは「70点くらいでいいか」という気持ちで改稿をあと回しにしていたので、次は「限りなく100点に近いもの」を作るつもりで頑張ります。

続いては休日のお話になります。

昨日、久しぶりに書店に行ってきました。お目当てのものは九龍城砦のルポ。個人的な興味兼、小説づくりの材料として探しに行ったのです。ところが一つ目の店は空振り。二店舗目で発見するも、思ったより高額。年中金欠イモの手は本に伸びるはずもなく、小説コーナーをプラプラすることに。するとびっくり。『ファイト・クラブ』、『いたずらの問題』、『ざんねんなスパイ』、『勁草』と目を付けていた作品がすべて揃っていました。突然やってきた、名作たちの誘惑。一冊くらいなら、いやいや読んでいない本がまだ家に。なにを思ったのか、頭を捻った末に流しイモは画集コーナーに突撃しました。絵画のなんたるかを知らない人間が、まるで作品を吟味するかのような視線で背表紙をなぞっていく。

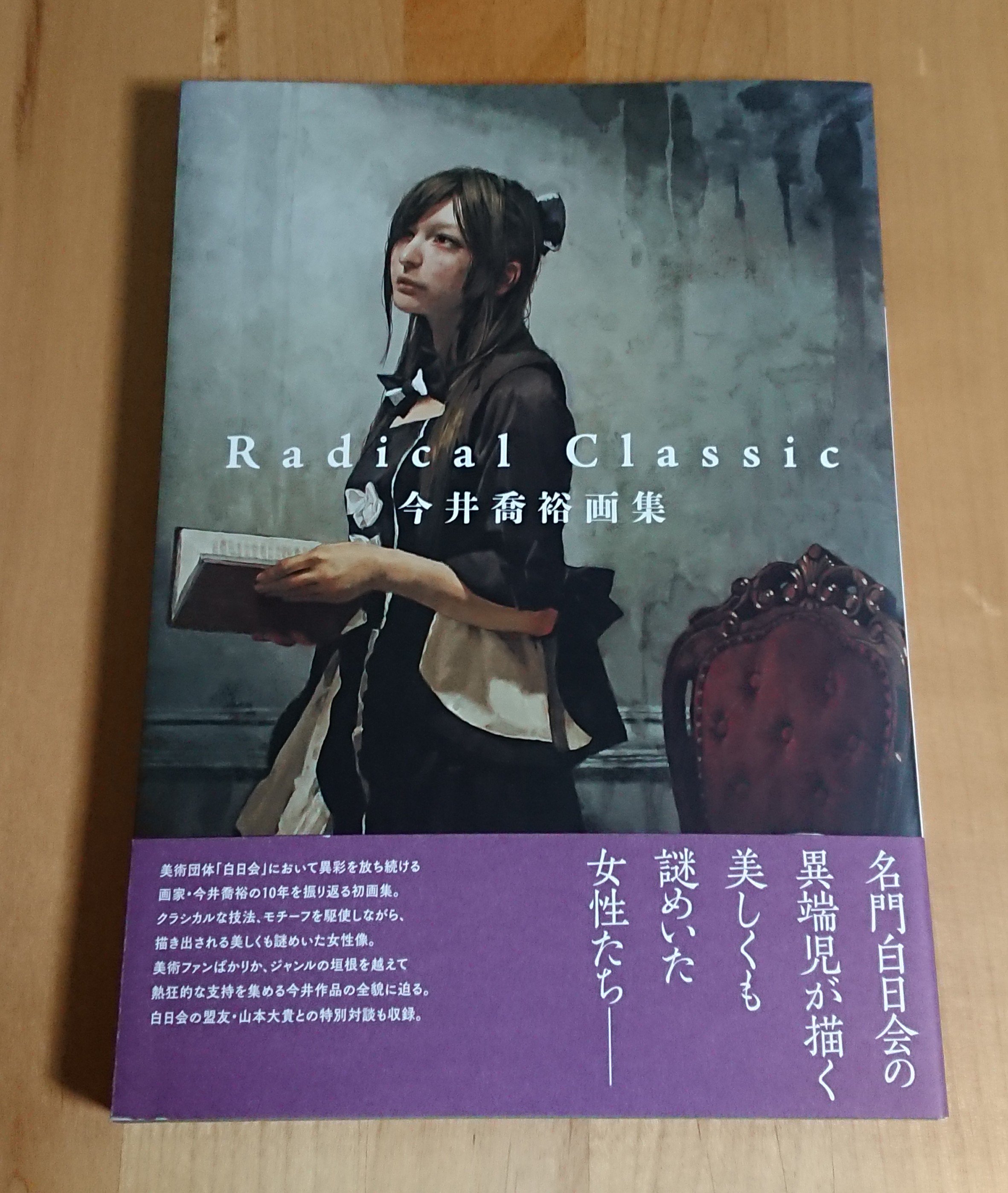

そこでふと、ある作品が目に留まりました。今井喬裕氏の画集。なんとはなしにページをめくってみると、すぐに画を通して伝わる独特な世界観に圧倒されました。琴線に触れるというよりは、掻き鳴らされたという表現が正しいのかもしれません。とはいえ、その理由は流しイモの感性が優れているのではなく、画がある意味「易しかった」ことにあると思います。気軽に楽しめる、奥行きの程度をあらかじめ教えてくれるといいますか。作者が意図してのことでないにしても、表層以上のものを感じさせてくれる画風が特徴的でした。逡巡の末に流しイモはその日は見送り、今日になって画集を買ってきました。なんだか見ていて楽しい画ばかりです。小説にも通ずる部分があるのかもしれませんが、文学や芸術は受け手の想像力が求められるものではなく、想像力を養うためのものではないかと思った次第です。

今回はこの辺で。ここまでお読みいただきありがとうございました。

また別の作品、近況ノートでお会いしましょう。

最後におまけで、画集の写真を載せておきます。

興味をお持ちになった方は、是非ともご購入を。買って損はしません。

長かったような、短かったような。それまで小説を書くことはおろか、読むことさえしなかった人間がこうも変わるとは。自分でも驚きです。その頃は「一言で済む話を何十万字も使ってグダグダ書くなんて、本当にくだらないものだ」と小説を全否定していたというのに。自分で書いた小説を見せてくれた友人には感謝するばかりです。このきっかけがなければ、流しイモに小説を書く機会は訪れなかったかもしれません。

ということで今回は作品改稿の話と、休日の話の二本立てでお送りします。

まずは作品改稿、こちらは『内なる獣が俺を殺す』ですね。この作品は現在進行形で、流しイモが一番編集作業に時間を費やしている作品です。全編改稿だけでも三、四回しています。執筆スキルの向上に伴い、最近ではやっと作品の輪郭が表れてきました。改稿の過程で作品ごとコメントは消えたものの、最初期のものは「面白くない」、「文体がいい加減で、読む気が失せる」、「文章が鼻につく」と評価の低いものでした。それが今では少しずつ、評価を得られるようになってきています。批評を通した意見交換を読者と重ねたことが、成長につながったのは確かでしょう。それでも完璧とはほど遠いものなので、研鑽あるのみですね。

改稿内容については直近の企画でいただいた意見をまとめ、それを反映させようと考えています。そのついでに作品の骨子にも細工しようかと。というのもこの作品は、執筆中期の迎合主義的な作品づくりの流れで「作風のブレ」が生じています。読者側から指摘を受けたことはない一方、流しイモの中では常に引っ掛かっている部分です。作品へのレビューでも「硬派」というお言葉をいただいていますが、自分の中では硬派ではありません。まだまだ硬さも鋭さも足らず、作品の至るところに綻びがあります。なので、そうした部分を改稿の際に補強しようと思っています。今までは「70点くらいでいいか」という気持ちで改稿をあと回しにしていたので、次は「限りなく100点に近いもの」を作るつもりで頑張ります。

続いては休日のお話になります。

昨日、久しぶりに書店に行ってきました。お目当てのものは九龍城砦のルポ。個人的な興味兼、小説づくりの材料として探しに行ったのです。ところが一つ目の店は空振り。二店舗目で発見するも、思ったより高額。年中金欠イモの手は本に伸びるはずもなく、小説コーナーをプラプラすることに。するとびっくり。『ファイト・クラブ』、『いたずらの問題』、『ざんねんなスパイ』、『勁草』と目を付けていた作品がすべて揃っていました。突然やってきた、名作たちの誘惑。一冊くらいなら、いやいや読んでいない本がまだ家に。なにを思ったのか、頭を捻った末に流しイモは画集コーナーに突撃しました。絵画のなんたるかを知らない人間が、まるで作品を吟味するかのような視線で背表紙をなぞっていく。

そこでふと、ある作品が目に留まりました。今井喬裕氏の画集。なんとはなしにページをめくってみると、すぐに画を通して伝わる独特な世界観に圧倒されました。琴線に触れるというよりは、掻き鳴らされたという表現が正しいのかもしれません。とはいえ、その理由は流しイモの感性が優れているのではなく、画がある意味「易しかった」ことにあると思います。気軽に楽しめる、奥行きの程度をあらかじめ教えてくれるといいますか。作者が意図してのことでないにしても、表層以上のものを感じさせてくれる画風が特徴的でした。逡巡の末に流しイモはその日は見送り、今日になって画集を買ってきました。なんだか見ていて楽しい画ばかりです。小説にも通ずる部分があるのかもしれませんが、文学や芸術は受け手の想像力が求められるものではなく、想像力を養うためのものではないかと思った次第です。

今回はこの辺で。ここまでお読みいただきありがとうございました。

また別の作品、近況ノートでお会いしましょう。

最後におまけで、画集の写真を載せておきます。

興味をお持ちになった方は、是非ともご購入を。買って損はしません。

2件のコメント

- 画集のお話、興味深いですね。

小説の読み易さの要素の一つにリズムの良さってのがあるのかなと思っています。

その上での音の美しさ。 - @笹岡悠起 様

コメントありがとうございます。

リズムの良さ、たしかにそれはありますね。

押韻や、対になる言い回しなど。単純な中身のわかりやすさとは他に、読むことの楽しさも小説ならではの趣ですよね。