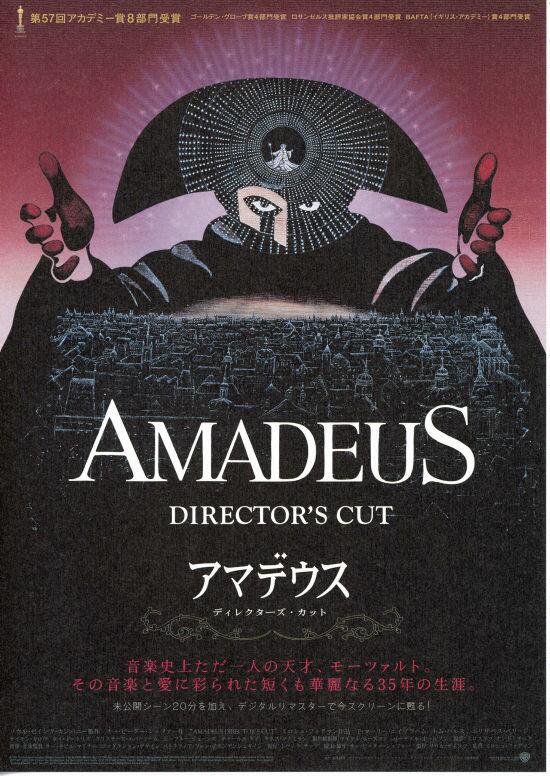

純粋という劇薬・映画「アマデウス」におけるサリエリ

アントニオ・サリエリ。

彼は本作の語り手にして、実在したイタリアの作曲家であり、

神聖ローマ皇帝・オーストリア皇帝に仕える宮廷楽長としてヨーロッパ楽壇の頂点に立った人物であり、

またベートーヴェン、シューベルト、リストらを育てた名教育家としても音楽史には名を刻んでいる。

しかし私たちはその「閣下」よりも、

『フィガロの結婚』などで知られる、かの「神童」の方がよく知っているはずだ。

その神童の名はヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト。

舞台は音楽の都・ウィーン。

サリエリが啓蒙専制君主・ヨーゼフ2世について宮廷音楽家として活躍した時分、モーツァルトもその地にいざなわれる。

本作では、神に純潔を捧げ、そして音楽一筋で生き続けてきたサリエリと、

天真爛漫で宮廷社会では非難の的だが、音楽家にとっては憎くも一流の作曲家でありモーツァルトとの対比によって進められる。

これは当時も憶測的にあった対立だそうだが、

ともかく私たちはその関係性に、どこか普遍的な人間関係のいざこざを垣間見る。

現代社会では、マイケル・サンデル教授が批判的に指摘するように、「その能力は努力によって得られた」という能力主義社会である。

しかし本作の舞台である18・19世紀頃の能力への捉え方は「神に与えられる」ものであった。いわゆる神の祝福というやつだ。

サリエリは神に願ったことで奇跡的に音楽への道が開け、田舎者が宮廷音楽家にまで上り詰めた。

だが、彼は知ることとなる。

神童・モーツァルトが、自身のように敬虔なる音楽の使徒ではなく、下品な性格の持ち主であると。

本作の興味深く、かつまた注意すべきは、先に述べた後世の評価ではなく、

当時の評価として、果たしてどちらがより高く評価されていたか、という点である。

もし、才能の面でも評価の面でもサリエリが劣っており、それを悔しがって、モーツァルトと対立したとしよう。

さすればそれは現代ものの王道であり、感情移入もしやすいというものだ。

しかし違う。サリエリは繰り返すが宮廷音楽家であり、皇帝からもモーツァルトより信頼されている。

つまり、対立そのものではなく、むしろ対立が生じた原因にこそ、私は着目したい。

それが題名にある「純粋という劇薬」である。

サリエリは、モーツァルトを神の化身として呪う。だがそれも言ってしまえば信心深く、

音楽へ純粋に没頭しているがゆえの神へのアンチテーゼであり「啓蒙」と言える。

またモーツァルトも、一見、好ましくない下品さを悪びれもせず出しているが、サリエリに負けず劣らず音楽に信奉している。

だからこそ、普段はケラケラと笑っているのに、自身が作曲したものへの批判には腹を立てる。

純粋であることは美徳だが、同時に不純を徹底的に追い払うこととなる。

いささか駄洒落チックだが、

純粋な水(純水)は電気を通さないのだ。

なぜか?

電気は、自由電子の移動である。

純粋な水は、水素と酸素の共有結合が強く、電子が結合の束縛から離れることができない。

電子が動くことができないため、電気を通すことがないのだ。

この原理は、どうも本作、そして私たちの心理現象にも通じるところがあるように感じてならない。

アニメや映画の原作である小説を読めば、新たな発見がよくある。

そしてその小説が影響を受けたであろう作品を知れば、より新たな知見が………というように、典拠を辿る旅路に終わりはない。

だが、本作のように、史実かは怪しいものの、物語性のある作品を知れば、

一つの音色に、また異なった感慨が付与されるというもの。

私自身、モーツァルトの『レクイエム』はよく聴いているが、

本作の後に聴くその曲は、

そして数年後に、このノートを読み返しつつ聴く曲は、

きっとまったく別の曲想を与えてくれるものだろうと、信じて疑わない。

……いやはや、この思想も劇薬の香りがしない訳ではないのだが。

彼は本作の語り手にして、実在したイタリアの作曲家であり、

神聖ローマ皇帝・オーストリア皇帝に仕える宮廷楽長としてヨーロッパ楽壇の頂点に立った人物であり、

またベートーヴェン、シューベルト、リストらを育てた名教育家としても音楽史には名を刻んでいる。

しかし私たちはその「閣下」よりも、

『フィガロの結婚』などで知られる、かの「神童」の方がよく知っているはずだ。

その神童の名はヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト。

舞台は音楽の都・ウィーン。

サリエリが啓蒙専制君主・ヨーゼフ2世について宮廷音楽家として活躍した時分、モーツァルトもその地にいざなわれる。

本作では、神に純潔を捧げ、そして音楽一筋で生き続けてきたサリエリと、

天真爛漫で宮廷社会では非難の的だが、音楽家にとっては憎くも一流の作曲家でありモーツァルトとの対比によって進められる。

これは当時も憶測的にあった対立だそうだが、

ともかく私たちはその関係性に、どこか普遍的な人間関係のいざこざを垣間見る。

現代社会では、マイケル・サンデル教授が批判的に指摘するように、「その能力は努力によって得られた」という能力主義社会である。

しかし本作の舞台である18・19世紀頃の能力への捉え方は「神に与えられる」ものであった。いわゆる神の祝福というやつだ。

サリエリは神に願ったことで奇跡的に音楽への道が開け、田舎者が宮廷音楽家にまで上り詰めた。

だが、彼は知ることとなる。

神童・モーツァルトが、自身のように敬虔なる音楽の使徒ではなく、下品な性格の持ち主であると。

本作の興味深く、かつまた注意すべきは、先に述べた後世の評価ではなく、

当時の評価として、果たしてどちらがより高く評価されていたか、という点である。

もし、才能の面でも評価の面でもサリエリが劣っており、それを悔しがって、モーツァルトと対立したとしよう。

さすればそれは現代ものの王道であり、感情移入もしやすいというものだ。

しかし違う。サリエリは繰り返すが宮廷音楽家であり、皇帝からもモーツァルトより信頼されている。

つまり、対立そのものではなく、むしろ対立が生じた原因にこそ、私は着目したい。

それが題名にある「純粋という劇薬」である。

サリエリは、モーツァルトを神の化身として呪う。だがそれも言ってしまえば信心深く、

音楽へ純粋に没頭しているがゆえの神へのアンチテーゼであり「啓蒙」と言える。

またモーツァルトも、一見、好ましくない下品さを悪びれもせず出しているが、サリエリに負けず劣らず音楽に信奉している。

だからこそ、普段はケラケラと笑っているのに、自身が作曲したものへの批判には腹を立てる。

純粋であることは美徳だが、同時に不純を徹底的に追い払うこととなる。

いささか駄洒落チックだが、

純粋な水(純水)は電気を通さないのだ。

なぜか?

電気は、自由電子の移動である。

純粋な水は、水素と酸素の共有結合が強く、電子が結合の束縛から離れることができない。

電子が動くことができないため、電気を通すことがないのだ。

この原理は、どうも本作、そして私たちの心理現象にも通じるところがあるように感じてならない。

アニメや映画の原作である小説を読めば、新たな発見がよくある。

そしてその小説が影響を受けたであろう作品を知れば、より新たな知見が………というように、典拠を辿る旅路に終わりはない。

だが、本作のように、史実かは怪しいものの、物語性のある作品を知れば、

一つの音色に、また異なった感慨が付与されるというもの。

私自身、モーツァルトの『レクイエム』はよく聴いているが、

本作の後に聴くその曲は、

そして数年後に、このノートを読み返しつつ聴く曲は、

きっとまったく別の曲想を与えてくれるものだろうと、信じて疑わない。

……いやはや、この思想も劇薬の香りがしない訳ではないのだが。