執筆の相棒、参考資料を紹介させてほしい【父の仇に許された】

連載の大量のネタバレあります。

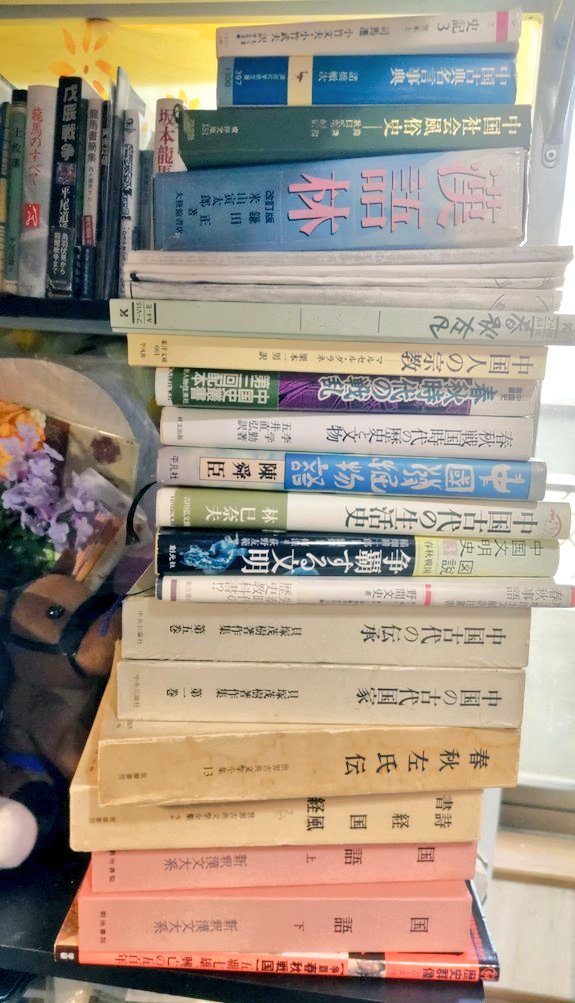

初めての連載『父の仇に許された』が10月30日に最終回を迎えます、もしくはした。お読み頂いた方々がおられたこと、イイネしてくださったこと、ご感想いただいたことは執筆の大きな力になりました。また、もうひとつ執筆の力になった相棒がおります。参考資料です。これは自己満足及び自己顕示欲ですが、参考資料をご紹介させていただきます。先人の残したものが無ければ書ききれなかったので。

●史書

①春秋左氏伝

孔子が書いたと言われる春秋経に左丘明が伝をつけたとされる史書です。成立は春秋時代のあと、戦国時代です。先秦時代であることは変わりません。

春秋経は春秋時代の名前の元になった本であり、左氏伝、公羊伝、穀梁伝という三つの伝があります。それぞれ、孔子の短すぎる春秋経に各国史や注釈をつけてくれている本で、左氏伝はドラマ性歴史的な部分で最も一般化している本です。この本こそ、父の仇に許されたの原点、元ネタ、プロットと年表。

私は『筑摩書房世界古典文学全集13巻 春秋左氏伝』を主に使い、原文、書き下し文、訳文注釈がついた新釈漢文体系版(図書館で一部コピーしたもの)、文学系翻訳者の平凡社版(付箋マーカー用)を副として、事件の流れ、台詞の意味などを考えながら創作として落とし込んでおりました。文字を打ち込むたびに読み返す。書かない日も読み返す。数話先の展開をどうするかというときも読み返す。毎日が紀元前!!

春秋左氏伝は歴史書として作られていますが、小説を読むようなおもしろさ、名文です。一年ごとの出来事を記しており、何故そんなことお前が知っているのかい? という内容まであります。三人で女を共有した男が、その女の下着(当時はパンツなかったので、腰巻きでしょう)を交換しながら着けあう、という変態プレイまで記述されています。ちなみに陳の国君と大臣二人です。

私はこの本を初めて読んだときから夢中です。おもしろすぎるので。

今回、創作をしながら読むにあたって、なんとなく流していた地図をガン見しました。そうなると、さらにおもしろくなりました、郤缺ありがとう。

約400年を一冊に凝縮した本です。もし、元ネタ読みたい! という方がおられたらお薦め致します。翻訳は、物語として読むなら平凡社版、地図や系図、年表も見てみたいなら筑摩書房版です。手に入りやすいのは岩波文庫版ですが、完全に歴史書にふりきり、文章がクソすぎてお薦めできません。学者の文章って人に読ませる気がないよね、の見本のような本だと思いました。事実確認には便利。それぞれ誤訳がありますが、きっと気にならないと思います。

②国語

春秋時代の各国逸話を国ごとにおさめた本です。晋の逸話は『国語晋語』となります。趙衰が欒枝を『冷静貞節』と評したり、箕鄭が重耳に信の大切さを言上したエピソードはこちらにおさめられてます。史書として春秋左氏伝の次に活躍しました。新釈漢文体系版を使っています。

郤缺が趙盾に訓戒し、その後もしばしば使われてる『戒められよ』はこの本から使いました。訓戒しているのは郤缺ではなく、士会の息子である士爕です。士爕がかっこよく訓戒している言葉をパクリました、ごめんなさい。最初はここまで使い倒すとは思ってませんで、『こういうの思いつかないから、ちょっと使わせて貰うね!』くらいだったんですね。まさか、延々文言を使うとは思いませんでした。いかに士爕の訓戒が大切で、そして汎用性が高いか表しています。士爕は天才ではないですが、生真面目な頭の良さはあって、士氏は有能しか出てこないなあ、と思います。

また、士会を最も褒め讃えている本です、翻訳者の大野教授が。本来、こういった本は淡々と説明をしているものなので、大野教授も淡々と当時の世相なども含めて各エピソードごとに短文の説明をしてくれてます。

しかし、士会は別です。趙盾の孫が士会を褒め讃えるエピソードがあります。この孫、春秋左氏伝でもその気配があるのですが、

士会強火担です

この士会強火担褒め讃えエピソードは『死んだ人が生き返って連れ帰るなら誰が良い?』と聞き、部下の出した人物を全否定したあと『士会に決まっているじゃないですか!』とモラハラ強要するものです。とても好きなのですが、ひっでえwwwwて草どころかターフ映えて府中東京競馬場って感じです。このエピソードの説明がいきなりファントークです。『晋には色んな人材いるけど、そのなかで燦然と輝く士会! (中略)まさに徳!』と常の素っ気ない説明どこいった? という熱さ。

この国語は他の国のエピソードもとてもおもしろく、逸話集として読めます。が、この士会強火担だけ読んでも面白いですね。また、士会が息子を杖でボコ殴りしたエピソードもこの本です。春秋左氏伝より少しプライベートな内容が多い気がします。

国語の成立はやはり戦国期との通説です。

新釈漢文体系はかなり原文、書き下し文、翻訳、注釈、説話などが入っておりかなり本格的なシリーズですので、いきなり読むと目が泳ぐかもしれません。しかし、書いていることはおもしろく、時々ツッコミどころ満載なので、漢字の奔流がいっそ楽しい方ならお薦めです。

③春秋事語

20世紀に発掘された極めて新しい史書です。春秋時代のエピソードが記載していることから、この名がつけられたようです。

この本に、士会が晋へ戻された後『繞朝をスパイって嘘を流して冤罪処刑させる』と言ったこと、そして繞朝がその通りに処刑されたことが記述されています。というか、この本にしかありません。繞朝の有名なエピソードは二つ。春秋左氏伝で士会に詫びた話、韓非子で冤罪で処刑された話です。この間をつなぐ内容が、この春秋事語です。この本が無ければ私も士会を『え、この人怖……』てしませんでした。春秋左氏伝や国語でも、バランス感覚に優れた政治家であること、天才的戦略家であること、人格者であること、あまり欲や過去にこだわらなさそうな行動、というものは感じられるのですが、ここまで切りかえが早いとびっくりですね。その切りかえの早さを作品内では『異常者』とさせていただきました。が、史書だけでは異常者などとはっきり断言できません。まあ、フランスの研究家が士会のことを『気がおかしい』と書いているため、理解に苦しむ部分はあるかと思います。そこが天才とも言えるのではないでしょうか。

この本は上記のエピソードでしか使いませんでしたが、充分な情報です、本当に翻訳して出版してくれてありがとう。

④史記 世家

一般的に有名な司馬遷の史記です。正直、上記の本を読んでいまいち落とし込みできなかったときに確認する程度でしか使ってません。

司馬遷は紀元前100年前後に史記を書いています。私の取り扱い時期は紀元前630年から590年くらいです。ざっと500年後です。私たちが中世戦国時代の歴史書を書くようなものです。

司馬遷は各地をフィールドワークして逸話を収集し、始皇帝の焚書やその後の紛争を生き残った書を参考にして、緻密で名文な史記を書いたと思います、すごいです、執念です、屈辱的な宮刑を受けても自決を選ばず史記を取った司馬遷の執念すごいです。

でも、ちょっと……演劇ぽいとこあったり、幼君の夷皋が命じたって書いてあったり(趙盾が指図したけど建前は夷皋なので公式文書としてなら間違いではない)、補助には使えるんですけど、それ以上では使いづらい。春秋左氏伝や国語を優先します。ただ、やはり史記にしかない記述、二つの事項のどちらが優先度が高かったかなど、放置するなどの気は抜けませんでした。司馬遷に限らないのですが、中国の史書は年齢や戦争関連などの数値が全く信用ならないので、重耳の年齢は全部無視しました。太公望が120才死亡って書いている本ですもん。筑摩文庫版。

●演出補助

①詩経国風

春秋時代の詩集です。これも各国ごとになっており、『衛風』『唐風』(晋のこと)のように分かれております。国ごとに特色も違い、秦はやはりちょっと素朴ですね。晋は色っぽさないです。軍事国家はこれだから。春秋左氏伝内でも引用されて会話に使われております。その時、皆、自国以外の詩も平気で使うんですね。あの時代の貴族、各国の詩を全部覚えているんだぜ……やべえ。

そのようなわけで、会話をするときに使わせていただきました。しかし、状況にどれが合うやら、検索めちゃくちゃ大変でした。使ったのは筑摩書房版です。

②書経

いわゆる、夏書、商書、周書、と郤缺たちが言っている本をひとつの書物にしたものです。郤缺が夏書から引用文するので確認したり、たとえ話をするときに使ったりと、政治のターンになってからフル回転でした。これもね、状況にどれが合うやら、で検索めちゃくちゃ大変でした。原文、書き下し文、翻訳などを載せているくせにかなり小さい文字で書かれている本を使っているので時々目が泳ぎオエッてなりそうな気分でした。しかし、彼らの基本教養のひとつなのでがんばりました。いや~詩経目当てに勝ってた本に書経もセットになってて良かった!!! たまたま持ってました。

③漢語林

高校生のときに必須で買ったやつ。お前がいないと俺は生きていけない。暇なときに適当にページ開くだけで幸せにしてくれる。

④中国古典名言事典

春秋時代から近世にいたるまで、とにかく古典の明言を集めた辞典、講談社学術文庫。基本的には『あ~いい言い回し無いかな! ちょっと教えてよ!』という時に使っているのですが、今回は字引です。この辞典でざっと見て、良さそうな文言を使っているものがあったら、元ネタの本を開く。特に書経の文言を探すときに活躍してくれました。普通に『かっこいい頭の良さそうな言い回しを使いたい』という時に便利ですので、字書き辞書としてお薦めです。文庫なので場所もとらないですし。

●参考資料

①中国社会風俗史(尚秉和/秋田成明訳)東洋文庫

功労賞。礼の作法、食事の作法、人が死んだ時の作法、とにかく困ったときはコレ! でした。登場人物は小説の中で生きているわけですから、生活があります。なるべくプライベートは書かないようにしておりましたが、どうしても生活というもの、その時の作法を書かないといけません。わからなくてもそれっぽく書かないといけません!! そのような時にこれ。そのものじゃなくても近いものを参考にする、そのものもある! 夷皋たんが緊張しながらがんばった宴席の作法はこの本のおかげで書けました。これからもお世話になります。

②コピーした論文集

昔、お前コレ欲しいだろ? と友人にもらった、研究会などが出している論文のコピーです。これは個々出版されておらず、大学図書館で見つけたからともらいました。私は大学に行ったことがないので、大学図書館に足を踏み入れたことがなく(そもそもどのように使うかも想像つかなかった)大変ありがたかったです。以下、参考にしたもの列挙

・春秋時代・晋の軍制―三軍の人事構成― 花房卓爾 氏

君と同じようなことしてる人いたよ! といただいた論文です。六卿人事の移り変わりを、史書を元に考察された本です。私も六卿の人事の流れがどうなっているか考えてますんで、昔も今も大変参考にさせていただきました。私とは違う読み方をされているので、それを取捨選択しております。

・春秋時代の侵伐について 小林伸二 氏

春秋左氏伝は戦争表現をいくつかに分けてまして、侵す、伐つ、入る、囲むなどなど、それぞれに状況が変わってきます。今回もやたら戦争が多く、それがどのような状況なのかきちんと噛み砕くために参考にいたしました。

だいたい読み込んだのは上記です。覇者体制とか色々使うかな? と思ったのですが、結局この二つしか開きませんでした。他の論文も使えるような作品書きたいなあ。

③中国古代の生活史(林巳奈夫)吉川弘文館

主に墓、家などを書くときに参考にしました。が、他にもめっちゃあるんです、碁もこちらですね。発掘品を元に天下の林先生が丁寧に説明してくれている良書。うっかり読みふけらないようにするため、調べること以外は読み返さないようにしました。あとあんまり参考にしてしまうと小説内で一部だけ浮き上がるように詳細な情報になりかねないな、という。

④歴史群像 争覇春秋戦国

資料などから想像したイラストが乗っているため、情報を立体的にするために使っていました。四頭立ての兵車とか。そう、本来は兵車なのですが、欧州では同じような馬車を戦車と記載するし、こちらのほうがわかりやすいかな、と戦車を使ってました。最もありがたかったのは、会盟の想像図です。やはり文字だけでは想像しづらいものを絵にしてもらうのは助かります。この本には欒書が父祖を祀るために作ったとされる欒書缶の写真があります。金文も載せてくれたら百点満点あげた。

⑤貝塚茂樹著作集

東洋学、古代中国や通史含めた研究家、貝塚教授の著作集のうち『中国の古代国家』と『中国古代の伝承』を使ってました。今思うと、何故『中国古代の精神』は全く触らなかったのかわかりません。頭がパッパラパーになったのでしょう。ちょっとしたことで迷ったとき、見つからなかったときに参考にしていました。正解は見つからなくても別の方向性が見えてきたりと、ありがとう教授! てなってました。

私がこの時代に興味を持って初めて読んだ一般向け専門書が貝塚教授の『中国文明の歴史2春秋戦国』だったため、刷り込み雛のように参考にしています。貝塚教授のファンだから著作集全十巻を買いました。死んだ後は図書館に寄贈するよう遺言書作らなあかんなあ。

ちなみに貝塚教授は京大教授でしたが、父親の小川琢治も京大教授です。貝塚教授のお兄さんは東大教授で、すぐ下の弟二人は京大教授。そのうち一人はノーベル物理学賞をとった湯川秀樹です。やべえ一族っす。

⑥中国文明史3図説春秋戦国 争覇する文明

ぶっちゃけ写真集、想像図集です、フルカラー。これはイメージを立体化したいときに使ってました。本の装丁がめちゃかっこよく、中も写真がバンバン使われていて、普通に楽しいです。春秋戦国時代セットの600年ほどが、煌びやかにぎゅっとつまっている本なので、普通に読み物としても面白いです。きちんと丁寧な説明もありますが、雰囲気で楽しめる。

⑦中国人の宗教(マルセル・グラネ/栗本一男訳)東洋文庫

欧州中国研究といえばフランス。と思ってる。東アジア圏の洗礼を浴びていない研究家なので、儒学思想などの臭みがなく、新鮮な発見もあります。この時代の精神的なイメージや、住居や貴族の参考にしました。ただ、東アジア圏の方ではないので、近世にある宗教と古代の別のものが何故か繋がっていたりしていて、惜しい! とはなります。これは感覚なのでしかたなし。

⑧中国発掘物(陳舜臣)平凡社

中国小説の大家、陳舜臣様の発掘品に関するエッセイというなの学術一般書。この本に夷皋たんの墓の詳細が記載されておりまして、ありがとう、先生ありがとう! となりました。陳先生の代表作は人によってみな違う本を出してきそうなレベルの方です。私としては小説十八史略をあげたい。なぜなら初めて読んだ中国歴史小説だからです。私の思い入れです。が、元々大学教授を目指していたのに戦後国籍問題が出てなれず、小説家になった先生です。そして切れ者な方です。軽快な文章とともに皮肉と爽快に満ちた中国の歴史が読めます。春秋戦国は一巻です。

⑨金文 中国古代の文字

発掘された青銅器と刻まれた金文を延々紹介してくれている最高の本。

泉屋博古館で開催された展覧会の図説なんですが、後から知った在庫買いでして展覧会は見ていません。

この本がなければこの拙作連載『父の仇は許された』は存在していなかったと思います。

初めての連載『父の仇に許された』が10月30日に最終回を迎えます、もしくはした。お読み頂いた方々がおられたこと、イイネしてくださったこと、ご感想いただいたことは執筆の大きな力になりました。また、もうひとつ執筆の力になった相棒がおります。参考資料です。これは自己満足及び自己顕示欲ですが、参考資料をご紹介させていただきます。先人の残したものが無ければ書ききれなかったので。

●史書

①春秋左氏伝

孔子が書いたと言われる春秋経に左丘明が伝をつけたとされる史書です。成立は春秋時代のあと、戦国時代です。先秦時代であることは変わりません。

春秋経は春秋時代の名前の元になった本であり、左氏伝、公羊伝、穀梁伝という三つの伝があります。それぞれ、孔子の短すぎる春秋経に各国史や注釈をつけてくれている本で、左氏伝はドラマ性歴史的な部分で最も一般化している本です。この本こそ、父の仇に許されたの原点、元ネタ、プロットと年表。

私は『筑摩書房世界古典文学全集13巻 春秋左氏伝』を主に使い、原文、書き下し文、訳文注釈がついた新釈漢文体系版(図書館で一部コピーしたもの)、文学系翻訳者の平凡社版(付箋マーカー用)を副として、事件の流れ、台詞の意味などを考えながら創作として落とし込んでおりました。文字を打ち込むたびに読み返す。書かない日も読み返す。数話先の展開をどうするかというときも読み返す。毎日が紀元前!!

春秋左氏伝は歴史書として作られていますが、小説を読むようなおもしろさ、名文です。一年ごとの出来事を記しており、何故そんなことお前が知っているのかい? という内容まであります。三人で女を共有した男が、その女の下着(当時はパンツなかったので、腰巻きでしょう)を交換しながら着けあう、という変態プレイまで記述されています。ちなみに陳の国君と大臣二人です。

私はこの本を初めて読んだときから夢中です。おもしろすぎるので。

今回、創作をしながら読むにあたって、なんとなく流していた地図をガン見しました。そうなると、さらにおもしろくなりました、郤缺ありがとう。

約400年を一冊に凝縮した本です。もし、元ネタ読みたい! という方がおられたらお薦め致します。翻訳は、物語として読むなら平凡社版、地図や系図、年表も見てみたいなら筑摩書房版です。手に入りやすいのは岩波文庫版ですが、完全に歴史書にふりきり、文章がクソすぎてお薦めできません。学者の文章って人に読ませる気がないよね、の見本のような本だと思いました。事実確認には便利。それぞれ誤訳がありますが、きっと気にならないと思います。

②国語

春秋時代の各国逸話を国ごとにおさめた本です。晋の逸話は『国語晋語』となります。趙衰が欒枝を『冷静貞節』と評したり、箕鄭が重耳に信の大切さを言上したエピソードはこちらにおさめられてます。史書として春秋左氏伝の次に活躍しました。新釈漢文体系版を使っています。

郤缺が趙盾に訓戒し、その後もしばしば使われてる『戒められよ』はこの本から使いました。訓戒しているのは郤缺ではなく、士会の息子である士爕です。士爕がかっこよく訓戒している言葉をパクリました、ごめんなさい。最初はここまで使い倒すとは思ってませんで、『こういうの思いつかないから、ちょっと使わせて貰うね!』くらいだったんですね。まさか、延々文言を使うとは思いませんでした。いかに士爕の訓戒が大切で、そして汎用性が高いか表しています。士爕は天才ではないですが、生真面目な頭の良さはあって、士氏は有能しか出てこないなあ、と思います。

また、士会を最も褒め讃えている本です、翻訳者の大野教授が。本来、こういった本は淡々と説明をしているものなので、大野教授も淡々と当時の世相なども含めて各エピソードごとに短文の説明をしてくれてます。

しかし、士会は別です。趙盾の孫が士会を褒め讃えるエピソードがあります。この孫、春秋左氏伝でもその気配があるのですが、

士会強火担です

この士会強火担褒め讃えエピソードは『死んだ人が生き返って連れ帰るなら誰が良い?』と聞き、部下の出した人物を全否定したあと『士会に決まっているじゃないですか!』とモラハラ強要するものです。とても好きなのですが、ひっでえwwwwて草どころかターフ映えて府中東京競馬場って感じです。このエピソードの説明がいきなりファントークです。『晋には色んな人材いるけど、そのなかで燦然と輝く士会! (中略)まさに徳!』と常の素っ気ない説明どこいった? という熱さ。

この国語は他の国のエピソードもとてもおもしろく、逸話集として読めます。が、この士会強火担だけ読んでも面白いですね。また、士会が息子を杖でボコ殴りしたエピソードもこの本です。春秋左氏伝より少しプライベートな内容が多い気がします。

国語の成立はやはり戦国期との通説です。

新釈漢文体系はかなり原文、書き下し文、翻訳、注釈、説話などが入っておりかなり本格的なシリーズですので、いきなり読むと目が泳ぐかもしれません。しかし、書いていることはおもしろく、時々ツッコミどころ満載なので、漢字の奔流がいっそ楽しい方ならお薦めです。

③春秋事語

20世紀に発掘された極めて新しい史書です。春秋時代のエピソードが記載していることから、この名がつけられたようです。

この本に、士会が晋へ戻された後『繞朝をスパイって嘘を流して冤罪処刑させる』と言ったこと、そして繞朝がその通りに処刑されたことが記述されています。というか、この本にしかありません。繞朝の有名なエピソードは二つ。春秋左氏伝で士会に詫びた話、韓非子で冤罪で処刑された話です。この間をつなぐ内容が、この春秋事語です。この本が無ければ私も士会を『え、この人怖……』てしませんでした。春秋左氏伝や国語でも、バランス感覚に優れた政治家であること、天才的戦略家であること、人格者であること、あまり欲や過去にこだわらなさそうな行動、というものは感じられるのですが、ここまで切りかえが早いとびっくりですね。その切りかえの早さを作品内では『異常者』とさせていただきました。が、史書だけでは異常者などとはっきり断言できません。まあ、フランスの研究家が士会のことを『気がおかしい』と書いているため、理解に苦しむ部分はあるかと思います。そこが天才とも言えるのではないでしょうか。

この本は上記のエピソードでしか使いませんでしたが、充分な情報です、本当に翻訳して出版してくれてありがとう。

④史記 世家

一般的に有名な司馬遷の史記です。正直、上記の本を読んでいまいち落とし込みできなかったときに確認する程度でしか使ってません。

司馬遷は紀元前100年前後に史記を書いています。私の取り扱い時期は紀元前630年から590年くらいです。ざっと500年後です。私たちが中世戦国時代の歴史書を書くようなものです。

司馬遷は各地をフィールドワークして逸話を収集し、始皇帝の焚書やその後の紛争を生き残った書を参考にして、緻密で名文な史記を書いたと思います、すごいです、執念です、屈辱的な宮刑を受けても自決を選ばず史記を取った司馬遷の執念すごいです。

でも、ちょっと……演劇ぽいとこあったり、幼君の夷皋が命じたって書いてあったり(趙盾が指図したけど建前は夷皋なので公式文書としてなら間違いではない)、補助には使えるんですけど、それ以上では使いづらい。春秋左氏伝や国語を優先します。ただ、やはり史記にしかない記述、二つの事項のどちらが優先度が高かったかなど、放置するなどの気は抜けませんでした。司馬遷に限らないのですが、中国の史書は年齢や戦争関連などの数値が全く信用ならないので、重耳の年齢は全部無視しました。太公望が120才死亡って書いている本ですもん。筑摩文庫版。

●演出補助

①詩経国風

春秋時代の詩集です。これも各国ごとになっており、『衛風』『唐風』(晋のこと)のように分かれております。国ごとに特色も違い、秦はやはりちょっと素朴ですね。晋は色っぽさないです。軍事国家はこれだから。春秋左氏伝内でも引用されて会話に使われております。その時、皆、自国以外の詩も平気で使うんですね。あの時代の貴族、各国の詩を全部覚えているんだぜ……やべえ。

そのようなわけで、会話をするときに使わせていただきました。しかし、状況にどれが合うやら、検索めちゃくちゃ大変でした。使ったのは筑摩書房版です。

②書経

いわゆる、夏書、商書、周書、と郤缺たちが言っている本をひとつの書物にしたものです。郤缺が夏書から引用文するので確認したり、たとえ話をするときに使ったりと、政治のターンになってからフル回転でした。これもね、状況にどれが合うやら、で検索めちゃくちゃ大変でした。原文、書き下し文、翻訳などを載せているくせにかなり小さい文字で書かれている本を使っているので時々目が泳ぎオエッてなりそうな気分でした。しかし、彼らの基本教養のひとつなのでがんばりました。いや~詩経目当てに勝ってた本に書経もセットになってて良かった!!! たまたま持ってました。

③漢語林

高校生のときに必須で買ったやつ。お前がいないと俺は生きていけない。暇なときに適当にページ開くだけで幸せにしてくれる。

④中国古典名言事典

春秋時代から近世にいたるまで、とにかく古典の明言を集めた辞典、講談社学術文庫。基本的には『あ~いい言い回し無いかな! ちょっと教えてよ!』という時に使っているのですが、今回は字引です。この辞典でざっと見て、良さそうな文言を使っているものがあったら、元ネタの本を開く。特に書経の文言を探すときに活躍してくれました。普通に『かっこいい頭の良さそうな言い回しを使いたい』という時に便利ですので、字書き辞書としてお薦めです。文庫なので場所もとらないですし。

●参考資料

①中国社会風俗史(尚秉和/秋田成明訳)東洋文庫

功労賞。礼の作法、食事の作法、人が死んだ時の作法、とにかく困ったときはコレ! でした。登場人物は小説の中で生きているわけですから、生活があります。なるべくプライベートは書かないようにしておりましたが、どうしても生活というもの、その時の作法を書かないといけません。わからなくてもそれっぽく書かないといけません!! そのような時にこれ。そのものじゃなくても近いものを参考にする、そのものもある! 夷皋たんが緊張しながらがんばった宴席の作法はこの本のおかげで書けました。これからもお世話になります。

②コピーした論文集

昔、お前コレ欲しいだろ? と友人にもらった、研究会などが出している論文のコピーです。これは個々出版されておらず、大学図書館で見つけたからともらいました。私は大学に行ったことがないので、大学図書館に足を踏み入れたことがなく(そもそもどのように使うかも想像つかなかった)大変ありがたかったです。以下、参考にしたもの列挙

・春秋時代・晋の軍制―三軍の人事構成― 花房卓爾 氏

君と同じようなことしてる人いたよ! といただいた論文です。六卿人事の移り変わりを、史書を元に考察された本です。私も六卿の人事の流れがどうなっているか考えてますんで、昔も今も大変参考にさせていただきました。私とは違う読み方をされているので、それを取捨選択しております。

・春秋時代の侵伐について 小林伸二 氏

春秋左氏伝は戦争表現をいくつかに分けてまして、侵す、伐つ、入る、囲むなどなど、それぞれに状況が変わってきます。今回もやたら戦争が多く、それがどのような状況なのかきちんと噛み砕くために参考にいたしました。

だいたい読み込んだのは上記です。覇者体制とか色々使うかな? と思ったのですが、結局この二つしか開きませんでした。他の論文も使えるような作品書きたいなあ。

③中国古代の生活史(林巳奈夫)吉川弘文館

主に墓、家などを書くときに参考にしました。が、他にもめっちゃあるんです、碁もこちらですね。発掘品を元に天下の林先生が丁寧に説明してくれている良書。うっかり読みふけらないようにするため、調べること以外は読み返さないようにしました。あとあんまり参考にしてしまうと小説内で一部だけ浮き上がるように詳細な情報になりかねないな、という。

④歴史群像 争覇春秋戦国

資料などから想像したイラストが乗っているため、情報を立体的にするために使っていました。四頭立ての兵車とか。そう、本来は兵車なのですが、欧州では同じような馬車を戦車と記載するし、こちらのほうがわかりやすいかな、と戦車を使ってました。最もありがたかったのは、会盟の想像図です。やはり文字だけでは想像しづらいものを絵にしてもらうのは助かります。この本には欒書が父祖を祀るために作ったとされる欒書缶の写真があります。金文も載せてくれたら百点満点あげた。

⑤貝塚茂樹著作集

東洋学、古代中国や通史含めた研究家、貝塚教授の著作集のうち『中国の古代国家』と『中国古代の伝承』を使ってました。今思うと、何故『中国古代の精神』は全く触らなかったのかわかりません。頭がパッパラパーになったのでしょう。ちょっとしたことで迷ったとき、見つからなかったときに参考にしていました。正解は見つからなくても別の方向性が見えてきたりと、ありがとう教授! てなってました。

私がこの時代に興味を持って初めて読んだ一般向け専門書が貝塚教授の『中国文明の歴史2春秋戦国』だったため、刷り込み雛のように参考にしています。貝塚教授のファンだから著作集全十巻を買いました。死んだ後は図書館に寄贈するよう遺言書作らなあかんなあ。

ちなみに貝塚教授は京大教授でしたが、父親の小川琢治も京大教授です。貝塚教授のお兄さんは東大教授で、すぐ下の弟二人は京大教授。そのうち一人はノーベル物理学賞をとった湯川秀樹です。やべえ一族っす。

⑥中国文明史3図説春秋戦国 争覇する文明

ぶっちゃけ写真集、想像図集です、フルカラー。これはイメージを立体化したいときに使ってました。本の装丁がめちゃかっこよく、中も写真がバンバン使われていて、普通に楽しいです。春秋戦国時代セットの600年ほどが、煌びやかにぎゅっとつまっている本なので、普通に読み物としても面白いです。きちんと丁寧な説明もありますが、雰囲気で楽しめる。

⑦中国人の宗教(マルセル・グラネ/栗本一男訳)東洋文庫

欧州中国研究といえばフランス。と思ってる。東アジア圏の洗礼を浴びていない研究家なので、儒学思想などの臭みがなく、新鮮な発見もあります。この時代の精神的なイメージや、住居や貴族の参考にしました。ただ、東アジア圏の方ではないので、近世にある宗教と古代の別のものが何故か繋がっていたりしていて、惜しい! とはなります。これは感覚なのでしかたなし。

⑧中国発掘物(陳舜臣)平凡社

中国小説の大家、陳舜臣様の発掘品に関するエッセイというなの学術一般書。この本に夷皋たんの墓の詳細が記載されておりまして、ありがとう、先生ありがとう! となりました。陳先生の代表作は人によってみな違う本を出してきそうなレベルの方です。私としては小説十八史略をあげたい。なぜなら初めて読んだ中国歴史小説だからです。私の思い入れです。が、元々大学教授を目指していたのに戦後国籍問題が出てなれず、小説家になった先生です。そして切れ者な方です。軽快な文章とともに皮肉と爽快に満ちた中国の歴史が読めます。春秋戦国は一巻です。

⑨金文 中国古代の文字

発掘された青銅器と刻まれた金文を延々紹介してくれている最高の本。

泉屋博古館で開催された展覧会の図説なんですが、後から知った在庫買いでして展覧会は見ていません。

この本がなければこの拙作連載『父の仇は許された』は存在していなかったと思います。