さあ、日付不明の記述が来たぞ

ついに、日付の分からんのが。

実はこの日記、かなり散逸した部分があり、後で誰かが並び替えたもの。

一応並びとしては、こうなっているようなので、この並びに意味があると信じてみます。

しかし、読めない!

分かる範囲で。

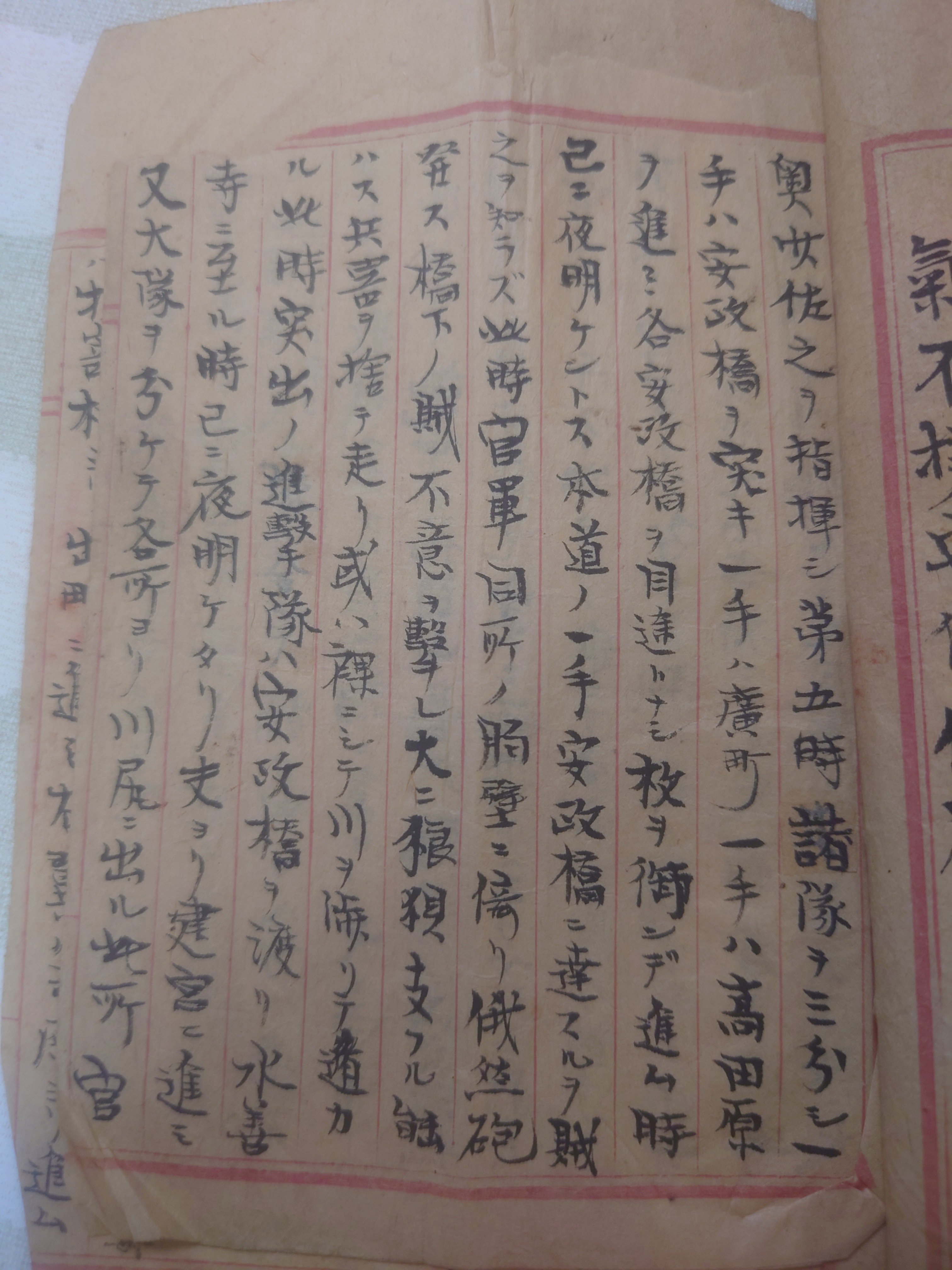

奥少佐の指揮する部隊を三つに分け安政橋、廣町、高田原を進ませ、安政橋を攻略しにいきます。

安政橋は、現在の安己橋かな。

廣町は、多分広町。現在は地名がなく坪井町辺りではないかと。

高田原に至っては、わからんです。

激戦地田原坂とは関係無さげで…(笑)

でなんだかんだで、薩軍が気付いてなく、不意討ちになって、籠城軍は安政橋を渡って明方に水前寺まで進軍したのはわかりますが……

建宮……どこぞ?

最後の川尻は、城の南、官軍がいると知った宇土方面ですね。

史実の時系列的には似ている戦いは、4月8日の戦いのことかなぁ?

何故か10日の後になってて謎。

という、日付も地名も謎回です。

これ、ちっともキリのいいところがないので、あと一回くらいにしようかな?

実はこの日記、かなり散逸した部分があり、後で誰かが並び替えたもの。

一応並びとしては、こうなっているようなので、この並びに意味があると信じてみます。

しかし、読めない!

分かる範囲で。

奥少佐の指揮する部隊を三つに分け安政橋、廣町、高田原を進ませ、安政橋を攻略しにいきます。

安政橋は、現在の安己橋かな。

廣町は、多分広町。現在は地名がなく坪井町辺りではないかと。

高田原に至っては、わからんです。

激戦地田原坂とは関係無さげで…(笑)

でなんだかんだで、薩軍が気付いてなく、不意討ちになって、籠城軍は安政橋を渡って明方に水前寺まで進軍したのはわかりますが……

建宮……どこぞ?

最後の川尻は、城の南、官軍がいると知った宇土方面ですね。

史実の時系列的には似ている戦いは、4月8日の戦いのことかなぁ?

何故か10日の後になってて謎。

という、日付も地名も謎回です。

これ、ちっともキリのいいところがないので、あと一回くらいにしようかな?

6件のコメント

- あ、建宮ではなく、健軍か!?

それなら、水前寺の南にある! - 執筆&文献解読お疲れ様です。

いや、「建軍」とはなっていません。その4行前に「官軍」の表記がありますが、あきらかに「軍」の字体は異なります。

「建宮」としか読めないと思います。

「奥少佐これを指揮し、第五時諸隊を三分し一手は安政橋を突き、一手は廣町、一手は高田原を進み、各安政橋を目途となし枚(ばい)を銜(ふく)んで進む時すでに夜明けんとす。本道の一手安政橋に達するを賊これを知らず。この時官軍同所の胸壁により俄然砲発す。橋下の賊不意を撃たれ大いに狼狽。支うる能わず。兵器を捨て走り、あるいは裸にして川を渉りて遁る。この時突出の進撃隊は安政橋を渡り、水善寺に至る時すでに夜明けたり。これより建宮に進み、また大隊を分けて各所より川尻に出る。ここ官」

という感じでしょうか。「安政橋」の「政」はこういう書き方が普通なのか自信がありません。「欧」ではないと思うのですが。

「枚を銜んで」がわからなかったのですが、「枚(ばい)」とは、音をたてないように馬に噛ませるくつわのことだそうです。で、「枚(ばい)をふくむ」とは「声を立てず、息を殺す」ことのようです。

※「御」の部分を書き直した跡がありますので、誤字だと思います。

「安政橋」は現在の地図に見えないのですが、「安巳橋」が白川にかかっています。その北側に渡ったところが「安政町通り」なので、これが「安政橋」で良いのかと思います。

安巳橋を渡ってそのまま南東に直進すると水前寺ですので、辻褄は合うかと。

「廣町(ひろちょう)」は現在の「坪井2丁目」あたりのようです。安政町より北東側ですね。

「高田原(こうだばる)」は現在の中央区下通りあたりのことらしいです。安政町から若干南西側というイメージでしょうか。

安政橋に直進した一隊が本隊とされるのは理解できますね。 - 「健軍神社」の「宮」を「建宮」と書いた可能性ですね。

失礼しました。

どうなんでしょう。地元で「けんのみや」とか呼ぶ習わしがあれば……。 - おお、わからないところが、分かった!

超時空さん、ありがとうございます!

となると、偶発的な不意討ちではなく、意図をもった奇襲が浮かんできました!

地名に関しては、彌三郎は疎いと思います。出身地ではないので。音から当て字をしている可能性もあります。

「健軍(けんぐん)」が「建宮(けんぐう)」に聞こえたかなと。

因みに健軍は昔はこれを「たけみや」と読んでいたそうです。今は「けんぐん」だそうです。

…明治時代にどっち読みか気になりますね。

たけみや読みなら、あり得るかも…。 - どうやら「けんぐん」読みは昭和になってからのようです。

🔗https://allkumamoto.com/spot/kengun-shrine

明治時代は「たけみや」で、地名にもなっていたようです。😊 - おお。

その音から、当て字なんですかね?

どちらにしろ、健軍なんてレア地名を知る事ができて、良かったです!