取材ノート新章突入!、の前フリ

私メリーさん、いま街道を西に向かっているの( ゚ω゚)

てなわけで、東京からいちばん行きやすい神仏習合の具体例こと大山に向かって、現在、大山街道を西に向かって移動しています。

江戸時代の人間ではないので、仕事が休みの日に少しづつ辿っている感じですね。

大山信仰は江戸時代に人気のあった民間信仰の一つです。

神奈川県に大山の総本山があり、そこは神仏習合の神社であり寺院でした。

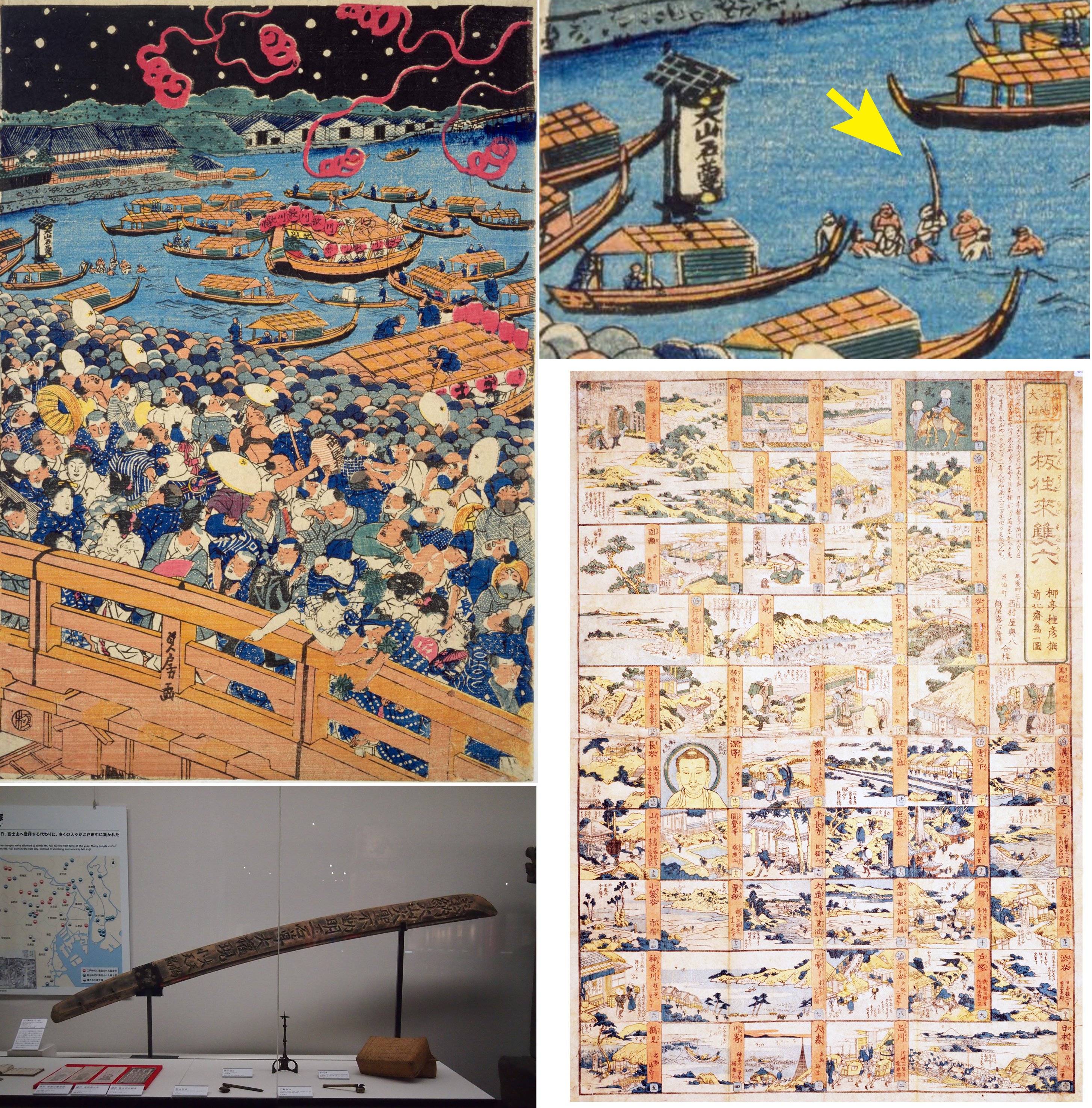

どのくらい人気だったかというと、両国の夏の風物詩、花火の賑わいを書いた浮世絵の片隅、ちょいちょい川の中をナニか担いで移動しているアニキたちが描かれることがありますが、それが大山にこれから向かう大山講のアニキたちです。

担いでいるモノは儀礼用の木刀。

大きければ大いほど参詣道中でイキれたらしいですね。

江戸東京博物館(現在休館中)にはその実物が所蔵されているのですが、めっちゃ地味な展示なのでだいたい皆さんにスルーされます。けれど大山信仰についてかじったことがある人間ならば、ガラスに張り付いて眺めまわす変態っぷり、おっと、強い関心を持たざるを得ない展示物です。

なかなか感慨深いものがありましたよ( ゚ω゚) ←変態

双六にその道中も紹介されるほど江戸っ子の人気を集めた大山信仰ですが、現在、都内にその講の名残はほぼ見られません。前々から言っている、明治政府による神仏分離政策がその原因だと考えられます。

明治政府の宗教改革の徹底っぷりを垣間見ることのできる大山信仰、その信仰の道、大山街道をたどりながら、神仏分離で何が起きたのか、そもそも神仏習合とは何だったのか、考えていきたいと思います。

……8月の連載開始に間に合うのか?( ゚ω゚;)

*画像は国立国会図書館デジタルコレクションからの引用、並びに私が撮影した江戸東京博物館の展示になります。

てなわけで、東京からいちばん行きやすい神仏習合の具体例こと大山に向かって、現在、大山街道を西に向かって移動しています。

江戸時代の人間ではないので、仕事が休みの日に少しづつ辿っている感じですね。

大山信仰は江戸時代に人気のあった民間信仰の一つです。

神奈川県に大山の総本山があり、そこは神仏習合の神社であり寺院でした。

どのくらい人気だったかというと、両国の夏の風物詩、花火の賑わいを書いた浮世絵の片隅、ちょいちょい川の中をナニか担いで移動しているアニキたちが描かれることがありますが、それが大山にこれから向かう大山講のアニキたちです。

担いでいるモノは儀礼用の木刀。

大きければ大いほど参詣道中でイキれたらしいですね。

江戸東京博物館(現在休館中)にはその実物が所蔵されているのですが、めっちゃ地味な展示なのでだいたい皆さんにスルーされます。けれど大山信仰についてかじったことがある人間ならば、ガラスに張り付いて眺めまわす変態っぷり、おっと、強い関心を持たざるを得ない展示物です。

なかなか感慨深いものがありましたよ( ゚ω゚) ←変態

双六にその道中も紹介されるほど江戸っ子の人気を集めた大山信仰ですが、現在、都内にその講の名残はほぼ見られません。前々から言っている、明治政府による神仏分離政策がその原因だと考えられます。

明治政府の宗教改革の徹底っぷりを垣間見ることのできる大山信仰、その信仰の道、大山街道をたどりながら、神仏分離で何が起きたのか、そもそも神仏習合とは何だったのか、考えていきたいと思います。

……8月の連載開始に間に合うのか?( ゚ω゚;)

*画像は国立国会図書館デジタルコレクションからの引用、並びに私が撮影した江戸東京博物館の展示になります。