御所が絶えなば

室町幕府の足利将軍家では、血筋を守るためにこういう言葉があったという。

御所が絶えなば吉良が継ぎ 吉良が絶えなば今川が継ぐ

ここ最近の近況ノートで繰り返して書いてきたが、現皇室の皇位継承者が揃って皇居周辺に棲まうことに、極めて軍事的なリスクを感じる。

渦巻きは 中に行くほど 薄くなり

日本国民は、少なくとも僕にとって「日本国民」と思えるような人達は、等しく天皇を中心にその周辺をいろいろな速さで駆け巡っている渦巻きだと思う。

北極星が、決して明るい星ではないように、天皇もまた、華美からは一歩遠ざかり、ただ、日本国の国家元首として当たり障りがない程度の身だしなみは整えて、そして穏やかに微笑んでいる。

「○○の分野で」と分ければ、天皇より優れた国民は数限りなくいるし、天皇より豪奢な生活をしている国民も、我々平民の目に止まらないだけで、地方、中央、数多に過ごす。

中には若くして特に経済的な才に目覚め「俺が中心になって世間を動かしてっから、ははは」とふんぞり返る向きも出よう。

しかし大人になって大成して、そしてこの国の成り立ちや良識を少しずつ修得していく中で、天皇が中心にいてこそ輝ける日本の姿があるのだと気がつく。

税金使いの金食い虫、と罵る人がいるが、その言葉は「私はこの年になってもバカで世界がわかりませーん」と翻訳できる。

「世界」とは、所詮その人が認識できる範囲全界を差し、国際社会全体の意味での世界とは少し違う。

この場合は「私自身が認知できるはずの『世界』が如何にして成り立つかについて理解することができませーん」という意味で捉えて欲しい。

一部の精神病罹患者が、「世界崩壊妄想」に固執することがあると聞くが、何のことはない、自分自身の世界認識機能が破綻しつつあるのを心の奥底で感じていながら、それを我がことと認めきれないが故に、「自分の外の」世界が崩壊するように感じるに過ぎない。

その様は、数多の伝説における世界崩壊神話に似るという。

所詮、人一人が認識できる範囲なんて、自分が行動した範囲の中でしかない。

僕自身、欧州やオセアニア、中央アメリカなど、少し珍しい国に脚を伸ばしたこともあるが、ちょっと行ったからといって、その国のことがわかるわけでもなく、ただクリーニング屋風の車に乗ってうごめいた範囲の風景の記憶しかない。

あとは、フランクフルトで声をかけた少女と約束を交わし、その約束通り凱旋門の下で再会した、そんな淡い思い出の日の空の青さ、くらいだ。

有能が故に渦を高速で回っているほど渦の外側ギリギリを周回運動しており、真ん中に気がつきにくい。

渦をゆっくりと回っている連中も、自分たちが薄い気の中をたゆたっているが故に、自分たちの動きの中心に気がつきにくい。

古来支配権を維持するというのは相応の正当性が必用で、継承者の能力の多寡にもまして、血筋が求められた。

「あの(自ら世話を受けた)父親の息子だから、父親同様に尽くす」

という臣下自らの動向の正当性を担保してくれる理由にもなった。

「優秀だから」という能力本位制は一見理知的であるようにみえるが、「何をもって『優秀』と評価するか」の価値基準は人それぞれによって違い、大勢の人々が集まるほどに評価が上下して意見がまとまらなくなる。

「あの祖父の孫だから」「あの父の子だから」という血筋はある種明確で意見のぶれ幅が非常に小さい。

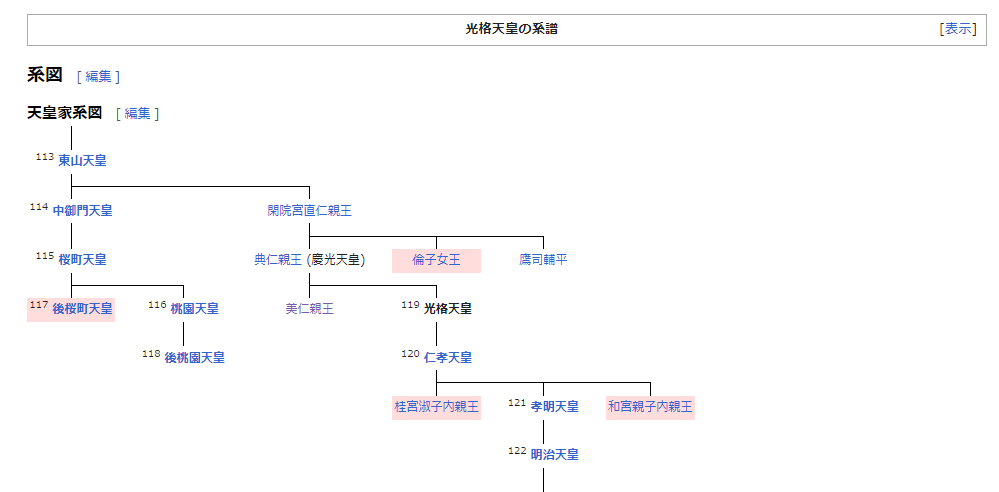

現在の皇室の祖となるとされる光格天皇の系図を見ると、一旦傍系として枝分かれした閑院宮から更に枝分かれしたことがわかる。

ちなみに光格天皇の父である典仁親王(すけひとしんのう)が慶光天皇と諡号されているのは、そもそも光格天皇の世において、その父の身分が配下の大臣等よりも低かったことから「太上天皇」の尊号を贈ろうとしたところ、江戸幕府の反対により、想い潰えた過去があり、そのことを踏まえて明治天皇の世に諡号されるに至ったもので、歴代の天皇の「代」には数えられないという。

時の幕府は理知的な判断をしたし、明治大帝の世では、当時の人間関係がすでにお隠れになっていたことも奏功したのだろう、実に人情味のある気配りをした。

いずれにしても「皇位継承」には、曾祖父から見て傍系の、閑院宮の傍系からであっても、男系男子の血筋を求めて皇位継承者とする、そんな伝統がある。

天皇とは男系に寄る皇位を継ぐもの、その果たすべき義務は数多くあるが、何に変えても果たさなければならない義務は唯二つ。

即位することと嫡子を多く産み育てること。

嫡男が絶えれば、例え先帝と血のつながったご一家といえども、臣籍に降下することを余儀なくされた。

そして何世代遡ろうとも、例え傍系のはたまた傍系といえども、男系の男子であることが、唯そのひと事だけが正統性を示すものとして、日本の他の何事よりも尊く掲げられた。

大帝と呼ぶにふさわしい昭和大帝の生涯最大の汚点が、一夫一妻の家造りを皇室に持ち込んだことだと思う。

昭和大帝も、大正天皇も、正嫡子ではない、つまり皇后の実子ではない。

昭和大帝はその事実を知った時に、心に大きな衝撃を受けた。

そして一夫一妻を貫き、たまたま四人の皇太子と親王に恵まれたため、先代の大正天皇と同じく、側室をおく必用がなかった。

しかしそんな幸運が何世代も続くことはない。

(一拍おいて余談に飛ぶ。皇室典範第二十三条には、「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。」とあるが、本来「陛下」とはお上御一人にのみ使われるべきで、皇后や、例え未だお隠れになっていない先帝こと上皇様に対しても「殿下」を敬称として使うべきだと考えている)

僕の良識の中では、今上は欠格だと思っている。

皇太子妃に迎えた正妻が心の病に冒されたと知ってなお、妻を支える姿勢を取ることは、ある種の人格者として解釈することができる。

しかし、自身の身分が世界最古の国家の次期国家元首であることを真っ正面に捉えたなら、妻は妻、世嗣は世嗣として、側室を設けなければ将来の天皇としての資質に疑義が生じる。

実際、兄夫婦が「皇室の嫡男」としてまともに機能しないが故、弟夫婦が一縷の望みに掛けて子作りに取り組んだ。

弟夫婦が男子に恵まれたことは、国民にとって、そして男子を抱かぬ皇太子にとって、何よりもの救いとなった。

そう、今上は天皇になるべきものの背負う義務から目を背け続けたのだ。

皇という字は「自ずからの王」の言葉を一文字で表したものだ。

そもそも、古代シナでの天子は、神から命を受け、その徳によって天下を治めるものである。

しかし、我が国が対シナ亜大陸と交易を結ぶ頃には、三皇五帝の世は遙かに遠く、名字を持つもの、即ち一度臣下に下ったものが、己の才覚、つまりは武力でシナ亜大陸を支配するに至ったものだ。

これを覇王という。

シナ亜大陸が幾度も乱れに乱れ、覇王が天子を装って皇帝に君臨する時代が長く続いてもなお、我が国はその祖先に神をもち、臣下として家を区別するに必用な名字もなく、名前のみを持つが故にはっきりとわかる、「神の子としての血筋を数千年にわたって維持し続けた王統」を維持してきた。

律令制頃に中国から渡来した学者の中には「我が国が遙か昔に失った正統な王統が、この国日本には未だ大切に守られている」として涙したという逸話もある。

世界で唯一、家名を持たない王統。

これこそが皇紀に直して二六八三年に渡り「日本」の国号を変えずに生き抜いてきた、我らが日本人の持つ最重要無形文化財である。

先帝が自ら譲位したのは、「先帝の崩御を持って『突然に』世代が変わるという方式は、現代社会において様々な政治的、経済的困難を巻き起こす」事を嫌ってのこと。

まさに渦巻きが、消える最後の瞬間に埃を捲き散らかすかのように、自らの死が臣民の生活に面倒を残すことを嫌ってのことだった。

上皇殿下の志しを無駄にしないためには、譲位を受けるのは本当は、時の皇太子ではなく秋篠宮家の文仁親王が即位するのが綺麗な形だった。

さもなくば往事の皇太子は、できる限り早い段階で、悠仁親王を養子に受け取るべきだった。

しかし皇室典範では、第二条に皇位継承権者第一位として皇長子が上げられており、第二位、第三位には、皇長子の直系男子が定められ、皇次子はその下の、第四位以下とされている。

第八条には「皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。」とあり、「皇太子」とは「次代天皇」の意味も込められていることから、上皇殿下から、秋篠宮文仁親王への譲位は、法律違反か、皇室典範改定かを余儀なくされることになり、全く現実的ではない。

そして皇室典範とは良くしたもので、第九条に「天皇及び皇族は、養子をすることができない」と定められており、悠仁親王を皇太子家の養子に迎え入れることもできない。

歴史上、兄から弟へ皇位が引き継がれる例はごく普通のことである。

しかしお気づきだろうか。

今上が即位したのは五九歳の年、もし、上皇殿下にならって、三〇年の折を見て秋篠宮文仁親王へ譲位した場合、今上は御年八九歳、文仁親王は五歳下なので、八四歳となる。

そのようなご高齢になられてから即位したとして、文仁親王の治世は何年維持できるのか。

お二方の健康状態次第では、上皇陛下が回避しようとした社会的、経済的混乱が結局巡ってくる日が約束されているのではないか。

それを少しでも和らげようとしたら、いくつか方法がある。

僕が思いつく方法は、令和は一五年で幕を引き、そのタイミングで今上が、弟宮に譲位することだ。

そうすれば文仁親王は六九歳で皇位に付くことになる。

六九歳もなかなかなご高齢ではあるが、八四歳、もしくはそれ以上の高齢で皇位を継ぐよりは、まだ、悠仁親王への譲位を支度する時間が得られると考えられる。

今回、上皇殿下が「譲位」という道を選んだのは、この次の世代の橋渡しによって生じる社会的、政治的困難を避ける前例となるべく、「譲位」という選択肢が未だ有効であることを国民に示したものではないかと思っている。

令和は、一五年で弟宮へ、そして次期天皇も一五年を節目に我が世嗣へと引き継ぐ道が、今なお模索されているのではないかと期待している。

悠仁親王は今年一七歳になられる。三〇年後でも四七歳、国家元首として、脂ののった良い時期ではなかろうか。

そして悠仁親王に日本男児としての責任感がおありになれば、未来を見通して、即位する、しない、の以前から、積極的に側室をかまえ一人でも多くの男子を残してこそ、新しい日本の国家元首たり得るといえる。

側室なんていかがわしい。

という向きが大半だろう。

今、は。

でも、時が来れば日本人社会も黙っていられなくなる。

愛子内親王を女帝に、なんて伝統を軽んじた発言が、外国勢力に牛耳られた報道機関で声高にささやかれる。

妄言に耳を傾けてはいけない。

全ては、中国共産党の攪乱攻撃なのだから。

習近平は共産主義国という自国の大前提を無視して、実質的な皇帝の座を射貫いている。

ほとんど当然の如く、自分の子女を「次代の国家主席」に指名するつもりだろう。

その時の国民の反感、政敵の暗躍を沈静化させる考え方の一つとしてこのような趣旨の事をうたいたいのだろう。

「『万世一系』をうたっていた日本ですら、女帝を掲げ、その子を皇太子にした。

二六〇〇年以上の長きにわたって継続されてきた男系は失われたが、日本は日本として成り立っている。

政治的骨格とは何時の時代も、その時折々の情勢を見ながら正しくしていくもので、我が国とて例外ではない。

悪戯な国家権力の奪い合いを起こさせないためにも、習の一族が国家主席に立ち、その時代ごとに選ばれた『優秀な者』とともに国家を導いていくことが、安定した社会のためには不可欠だ」と。

『優秀な者』にAIが含まれるかどうかまでは僕にはわからない。

AIはどこまで行っても「高速演算処理」の積み重ねに過ぎないが、それだけに、時の権力者を支える存在として認知されれば、自在に政治をコントロールする武器となる。

たかが習近平の野望の小道具にされるために、日本の皇統が混乱するのは避けなければならない。

とすれば悠仁親王には、大東亜戦争終結以降の、どの天皇よりも重い定めが待っている。

しかし、悠仁親王が側室を拒んだり、女児しか授からなかった場合どうなるのか。

男系継承による万世一系は滅びるのか。

ここで、本拙文冒頭に出てきた

ここ最近の近況ノートで繰り返して書いてきたが、現皇室の皇位継承者が揃って皇居周辺に棲まうことに、極めて軍事的なリスクを感じる。

がリンクする。

GHQが勝手に決めた「旧」皇族という呼び方なんてどうでもいい。

唯わかりやすさのために「旧宮家」という言葉を使うが、「旧宮家」には未だ何名かの男子が存在する。

そして古い宮家は一三八九年まで在位した、北朝第三代の崇光天皇にまで遡ることにはなるが、現皇室と比べて、どちらが皇室の座に納まるかは、下に掲げた光格天皇の皇位継承と同様に、時の巡り合わせ次第に過ぎなかったのである。

これは僕の夢想でしかないが、一部の「旧宮家」の「皇位継承者」は東京や大阪という大都市を離れて生活し、かつ今上家のいずれか、あるいは昭和以降代々の皇位継承者の直筆による、「現皇室の男系が途切れた場合は○○宮家を皇室とする」という趣旨の文書が極秘裏に交わされているのではないかと考える。

そう考えれば、現皇室が皇居近辺に偏在していることの謎も解消される。

「たとえ今の自分たちの皇室が途絶えようとも、第二、第三の皇室が指定してあり、その皇位継承者達は、敢えて現皇室の近くに棲まわないようにしている」という手立てが整えられているのであれば、現皇室の血筋の脆弱さにも理解する余地が生まれる。

日本人が、日本人として成り立つ中心に天皇はあった。

例え世が乱れても、歴史の中で大きな「主義」が異国から強要されても、天皇はそこにあった。

天皇が政治的権能を失ってから、はや千年、政治的権能なくとも、お上は唯御一人、そこに居われた。

大日本帝国憲法下の日本が、天皇による(独裁的)統治だったと勘違いしている向きは未だに多い。

その条文をよく見てみればわかることだが、天皇の重々しさの表現が違うだけで、現日本国憲法と比べて、天皇の行使できる力はほとんど変わらない。

第五条にはこうある「天皇は、帝国議会の協賛を以て、立法権を行う」。

そして第六条にはこうある「天皇は、法律を裁可し、其の公布及執行を命ず」。

つまり、天皇自身に立法権は無いし、帝国議会の定めた法案を廃案にする権利もない。

ただ御名御璽を施して、その法律に天皇の権威を裏書きするに過ぎない。

それでも、時代時代の中で、天皇は存在し続けた、万世一系の定めとともに。

皇位は、現皇室の独占的な権利ではない。

重ね重ねにお寂しい事ながら、たとえ現皇室が断絶することがあっても、神武天皇の残した男系男子の血統は、今なお、幾筋も残っている。

われわれ市民が少しでもその権威に敬意を示すのであれば、いわゆる「旧宮家」の男系男子にも、相応の敬意を持って接するべきである。

それが、世界最古の国家、日本を支える市民の真っ当な在り方だといえる。

御所が絶えなば吉良が継ぎ 吉良が絶えなば今川が継ぐ

ここ最近の近況ノートで繰り返して書いてきたが、現皇室の皇位継承者が揃って皇居周辺に棲まうことに、極めて軍事的なリスクを感じる。

渦巻きは 中に行くほど 薄くなり

日本国民は、少なくとも僕にとって「日本国民」と思えるような人達は、等しく天皇を中心にその周辺をいろいろな速さで駆け巡っている渦巻きだと思う。

北極星が、決して明るい星ではないように、天皇もまた、華美からは一歩遠ざかり、ただ、日本国の国家元首として当たり障りがない程度の身だしなみは整えて、そして穏やかに微笑んでいる。

「○○の分野で」と分ければ、天皇より優れた国民は数限りなくいるし、天皇より豪奢な生活をしている国民も、我々平民の目に止まらないだけで、地方、中央、数多に過ごす。

中には若くして特に経済的な才に目覚め「俺が中心になって世間を動かしてっから、ははは」とふんぞり返る向きも出よう。

しかし大人になって大成して、そしてこの国の成り立ちや良識を少しずつ修得していく中で、天皇が中心にいてこそ輝ける日本の姿があるのだと気がつく。

税金使いの金食い虫、と罵る人がいるが、その言葉は「私はこの年になってもバカで世界がわかりませーん」と翻訳できる。

「世界」とは、所詮その人が認識できる範囲全界を差し、国際社会全体の意味での世界とは少し違う。

この場合は「私自身が認知できるはずの『世界』が如何にして成り立つかについて理解することができませーん」という意味で捉えて欲しい。

一部の精神病罹患者が、「世界崩壊妄想」に固執することがあると聞くが、何のことはない、自分自身の世界認識機能が破綻しつつあるのを心の奥底で感じていながら、それを我がことと認めきれないが故に、「自分の外の」世界が崩壊するように感じるに過ぎない。

その様は、数多の伝説における世界崩壊神話に似るという。

所詮、人一人が認識できる範囲なんて、自分が行動した範囲の中でしかない。

僕自身、欧州やオセアニア、中央アメリカなど、少し珍しい国に脚を伸ばしたこともあるが、ちょっと行ったからといって、その国のことがわかるわけでもなく、ただクリーニング屋風の車に乗ってうごめいた範囲の風景の記憶しかない。

あとは、フランクフルトで声をかけた少女と約束を交わし、その約束通り凱旋門の下で再会した、そんな淡い思い出の日の空の青さ、くらいだ。

有能が故に渦を高速で回っているほど渦の外側ギリギリを周回運動しており、真ん中に気がつきにくい。

渦をゆっくりと回っている連中も、自分たちが薄い気の中をたゆたっているが故に、自分たちの動きの中心に気がつきにくい。

古来支配権を維持するというのは相応の正当性が必用で、継承者の能力の多寡にもまして、血筋が求められた。

「あの(自ら世話を受けた)父親の息子だから、父親同様に尽くす」

という臣下自らの動向の正当性を担保してくれる理由にもなった。

「優秀だから」という能力本位制は一見理知的であるようにみえるが、「何をもって『優秀』と評価するか」の価値基準は人それぞれによって違い、大勢の人々が集まるほどに評価が上下して意見がまとまらなくなる。

「あの祖父の孫だから」「あの父の子だから」という血筋はある種明確で意見のぶれ幅が非常に小さい。

現在の皇室の祖となるとされる光格天皇の系図を見ると、一旦傍系として枝分かれした閑院宮から更に枝分かれしたことがわかる。

ちなみに光格天皇の父である典仁親王(すけひとしんのう)が慶光天皇と諡号されているのは、そもそも光格天皇の世において、その父の身分が配下の大臣等よりも低かったことから「太上天皇」の尊号を贈ろうとしたところ、江戸幕府の反対により、想い潰えた過去があり、そのことを踏まえて明治天皇の世に諡号されるに至ったもので、歴代の天皇の「代」には数えられないという。

時の幕府は理知的な判断をしたし、明治大帝の世では、当時の人間関係がすでにお隠れになっていたことも奏功したのだろう、実に人情味のある気配りをした。

いずれにしても「皇位継承」には、曾祖父から見て傍系の、閑院宮の傍系からであっても、男系男子の血筋を求めて皇位継承者とする、そんな伝統がある。

天皇とは男系に寄る皇位を継ぐもの、その果たすべき義務は数多くあるが、何に変えても果たさなければならない義務は唯二つ。

即位することと嫡子を多く産み育てること。

嫡男が絶えれば、例え先帝と血のつながったご一家といえども、臣籍に降下することを余儀なくされた。

そして何世代遡ろうとも、例え傍系のはたまた傍系といえども、男系の男子であることが、唯そのひと事だけが正統性を示すものとして、日本の他の何事よりも尊く掲げられた。

大帝と呼ぶにふさわしい昭和大帝の生涯最大の汚点が、一夫一妻の家造りを皇室に持ち込んだことだと思う。

昭和大帝も、大正天皇も、正嫡子ではない、つまり皇后の実子ではない。

昭和大帝はその事実を知った時に、心に大きな衝撃を受けた。

そして一夫一妻を貫き、たまたま四人の皇太子と親王に恵まれたため、先代の大正天皇と同じく、側室をおく必用がなかった。

しかしそんな幸運が何世代も続くことはない。

(一拍おいて余談に飛ぶ。皇室典範第二十三条には、「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。」とあるが、本来「陛下」とはお上御一人にのみ使われるべきで、皇后や、例え未だお隠れになっていない先帝こと上皇様に対しても「殿下」を敬称として使うべきだと考えている)

僕の良識の中では、今上は欠格だと思っている。

皇太子妃に迎えた正妻が心の病に冒されたと知ってなお、妻を支える姿勢を取ることは、ある種の人格者として解釈することができる。

しかし、自身の身分が世界最古の国家の次期国家元首であることを真っ正面に捉えたなら、妻は妻、世嗣は世嗣として、側室を設けなければ将来の天皇としての資質に疑義が生じる。

実際、兄夫婦が「皇室の嫡男」としてまともに機能しないが故、弟夫婦が一縷の望みに掛けて子作りに取り組んだ。

弟夫婦が男子に恵まれたことは、国民にとって、そして男子を抱かぬ皇太子にとって、何よりもの救いとなった。

そう、今上は天皇になるべきものの背負う義務から目を背け続けたのだ。

皇という字は「自ずからの王」の言葉を一文字で表したものだ。

そもそも、古代シナでの天子は、神から命を受け、その徳によって天下を治めるものである。

しかし、我が国が対シナ亜大陸と交易を結ぶ頃には、三皇五帝の世は遙かに遠く、名字を持つもの、即ち一度臣下に下ったものが、己の才覚、つまりは武力でシナ亜大陸を支配するに至ったものだ。

これを覇王という。

シナ亜大陸が幾度も乱れに乱れ、覇王が天子を装って皇帝に君臨する時代が長く続いてもなお、我が国はその祖先に神をもち、臣下として家を区別するに必用な名字もなく、名前のみを持つが故にはっきりとわかる、「神の子としての血筋を数千年にわたって維持し続けた王統」を維持してきた。

律令制頃に中国から渡来した学者の中には「我が国が遙か昔に失った正統な王統が、この国日本には未だ大切に守られている」として涙したという逸話もある。

世界で唯一、家名を持たない王統。

これこそが皇紀に直して二六八三年に渡り「日本」の国号を変えずに生き抜いてきた、我らが日本人の持つ最重要無形文化財である。

先帝が自ら譲位したのは、「先帝の崩御を持って『突然に』世代が変わるという方式は、現代社会において様々な政治的、経済的困難を巻き起こす」事を嫌ってのこと。

まさに渦巻きが、消える最後の瞬間に埃を捲き散らかすかのように、自らの死が臣民の生活に面倒を残すことを嫌ってのことだった。

上皇殿下の志しを無駄にしないためには、譲位を受けるのは本当は、時の皇太子ではなく秋篠宮家の文仁親王が即位するのが綺麗な形だった。

さもなくば往事の皇太子は、できる限り早い段階で、悠仁親王を養子に受け取るべきだった。

しかし皇室典範では、第二条に皇位継承権者第一位として皇長子が上げられており、第二位、第三位には、皇長子の直系男子が定められ、皇次子はその下の、第四位以下とされている。

第八条には「皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。」とあり、「皇太子」とは「次代天皇」の意味も込められていることから、上皇殿下から、秋篠宮文仁親王への譲位は、法律違反か、皇室典範改定かを余儀なくされることになり、全く現実的ではない。

そして皇室典範とは良くしたもので、第九条に「天皇及び皇族は、養子をすることができない」と定められており、悠仁親王を皇太子家の養子に迎え入れることもできない。

歴史上、兄から弟へ皇位が引き継がれる例はごく普通のことである。

しかしお気づきだろうか。

今上が即位したのは五九歳の年、もし、上皇殿下にならって、三〇年の折を見て秋篠宮文仁親王へ譲位した場合、今上は御年八九歳、文仁親王は五歳下なので、八四歳となる。

そのようなご高齢になられてから即位したとして、文仁親王の治世は何年維持できるのか。

お二方の健康状態次第では、上皇陛下が回避しようとした社会的、経済的混乱が結局巡ってくる日が約束されているのではないか。

それを少しでも和らげようとしたら、いくつか方法がある。

僕が思いつく方法は、令和は一五年で幕を引き、そのタイミングで今上が、弟宮に譲位することだ。

そうすれば文仁親王は六九歳で皇位に付くことになる。

六九歳もなかなかなご高齢ではあるが、八四歳、もしくはそれ以上の高齢で皇位を継ぐよりは、まだ、悠仁親王への譲位を支度する時間が得られると考えられる。

今回、上皇殿下が「譲位」という道を選んだのは、この次の世代の橋渡しによって生じる社会的、政治的困難を避ける前例となるべく、「譲位」という選択肢が未だ有効であることを国民に示したものではないかと思っている。

令和は、一五年で弟宮へ、そして次期天皇も一五年を節目に我が世嗣へと引き継ぐ道が、今なお模索されているのではないかと期待している。

悠仁親王は今年一七歳になられる。三〇年後でも四七歳、国家元首として、脂ののった良い時期ではなかろうか。

そして悠仁親王に日本男児としての責任感がおありになれば、未来を見通して、即位する、しない、の以前から、積極的に側室をかまえ一人でも多くの男子を残してこそ、新しい日本の国家元首たり得るといえる。

側室なんていかがわしい。

という向きが大半だろう。

今、は。

でも、時が来れば日本人社会も黙っていられなくなる。

愛子内親王を女帝に、なんて伝統を軽んじた発言が、外国勢力に牛耳られた報道機関で声高にささやかれる。

妄言に耳を傾けてはいけない。

全ては、中国共産党の攪乱攻撃なのだから。

習近平は共産主義国という自国の大前提を無視して、実質的な皇帝の座を射貫いている。

ほとんど当然の如く、自分の子女を「次代の国家主席」に指名するつもりだろう。

その時の国民の反感、政敵の暗躍を沈静化させる考え方の一つとしてこのような趣旨の事をうたいたいのだろう。

「『万世一系』をうたっていた日本ですら、女帝を掲げ、その子を皇太子にした。

二六〇〇年以上の長きにわたって継続されてきた男系は失われたが、日本は日本として成り立っている。

政治的骨格とは何時の時代も、その時折々の情勢を見ながら正しくしていくもので、我が国とて例外ではない。

悪戯な国家権力の奪い合いを起こさせないためにも、習の一族が国家主席に立ち、その時代ごとに選ばれた『優秀な者』とともに国家を導いていくことが、安定した社会のためには不可欠だ」と。

『優秀な者』にAIが含まれるかどうかまでは僕にはわからない。

AIはどこまで行っても「高速演算処理」の積み重ねに過ぎないが、それだけに、時の権力者を支える存在として認知されれば、自在に政治をコントロールする武器となる。

たかが習近平の野望の小道具にされるために、日本の皇統が混乱するのは避けなければならない。

とすれば悠仁親王には、大東亜戦争終結以降の、どの天皇よりも重い定めが待っている。

しかし、悠仁親王が側室を拒んだり、女児しか授からなかった場合どうなるのか。

男系継承による万世一系は滅びるのか。

ここで、本拙文冒頭に出てきた

ここ最近の近況ノートで繰り返して書いてきたが、現皇室の皇位継承者が揃って皇居周辺に棲まうことに、極めて軍事的なリスクを感じる。

がリンクする。

GHQが勝手に決めた「旧」皇族という呼び方なんてどうでもいい。

唯わかりやすさのために「旧宮家」という言葉を使うが、「旧宮家」には未だ何名かの男子が存在する。

そして古い宮家は一三八九年まで在位した、北朝第三代の崇光天皇にまで遡ることにはなるが、現皇室と比べて、どちらが皇室の座に納まるかは、下に掲げた光格天皇の皇位継承と同様に、時の巡り合わせ次第に過ぎなかったのである。

これは僕の夢想でしかないが、一部の「旧宮家」の「皇位継承者」は東京や大阪という大都市を離れて生活し、かつ今上家のいずれか、あるいは昭和以降代々の皇位継承者の直筆による、「現皇室の男系が途切れた場合は○○宮家を皇室とする」という趣旨の文書が極秘裏に交わされているのではないかと考える。

そう考えれば、現皇室が皇居近辺に偏在していることの謎も解消される。

「たとえ今の自分たちの皇室が途絶えようとも、第二、第三の皇室が指定してあり、その皇位継承者達は、敢えて現皇室の近くに棲まわないようにしている」という手立てが整えられているのであれば、現皇室の血筋の脆弱さにも理解する余地が生まれる。

日本人が、日本人として成り立つ中心に天皇はあった。

例え世が乱れても、歴史の中で大きな「主義」が異国から強要されても、天皇はそこにあった。

天皇が政治的権能を失ってから、はや千年、政治的権能なくとも、お上は唯御一人、そこに居われた。

大日本帝国憲法下の日本が、天皇による(独裁的)統治だったと勘違いしている向きは未だに多い。

その条文をよく見てみればわかることだが、天皇の重々しさの表現が違うだけで、現日本国憲法と比べて、天皇の行使できる力はほとんど変わらない。

第五条にはこうある「天皇は、帝国議会の協賛を以て、立法権を行う」。

そして第六条にはこうある「天皇は、法律を裁可し、其の公布及執行を命ず」。

つまり、天皇自身に立法権は無いし、帝国議会の定めた法案を廃案にする権利もない。

ただ御名御璽を施して、その法律に天皇の権威を裏書きするに過ぎない。

それでも、時代時代の中で、天皇は存在し続けた、万世一系の定めとともに。

皇位は、現皇室の独占的な権利ではない。

重ね重ねにお寂しい事ながら、たとえ現皇室が断絶することがあっても、神武天皇の残した男系男子の血統は、今なお、幾筋も残っている。

われわれ市民が少しでもその権威に敬意を示すのであれば、いわゆる「旧宮家」の男系男子にも、相応の敬意を持って接するべきである。

それが、世界最古の国家、日本を支える市民の真っ当な在り方だといえる。