「書かずにはいられない」人の習慣

前回「習慣篇」として「書き続けるために必要なこと」について、『脚本を書くための101の習慣』に収録されている、創作のプロの習慣を抜粋して紹介しました。

今回も引き続き、本書の内容を中心にお届けしたいと思います。

今回のテーマは「『書かずにはいられない』人の習慣」です。

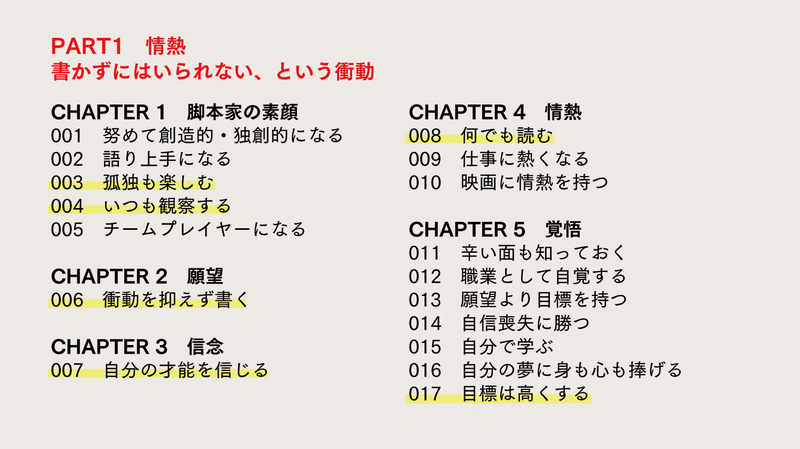

ピックアップしたのは「PART1 情熱:書かずにはいられない、という衝動」の以下の6つの項目です。

・孤独も楽しむ

・いつも観察する

・衝動を抑えず書く

・自分の才能を信じる

・何でも読む

・目標は高くする

まずは「孤独を楽しむ」から。

みなさんは一人きりで執筆する時間を確保できているでしょうか。孤独になりたくてもなれない、という環境の人もいるかもしれません。かつて(あるいは今も)女性作家の多くは、家事や育児などの家庭の仕事に追われ、まとまった執筆時間を捻出するのに苦労していました。

例えば、短篇「くじ」が有名なアメリカ人小説家、シャーリー・ジャクスンはこのように述べています。彼女は、4人の子どもといろいろなペットがいる騒がしい家庭を切り盛りし、子育ては妻に任せきりという夫をもっていました。

私の生活の五十パーセントは洗い物や子どもの着替えや料理や食器洗いや洗濯や繕い物などに費やされます。それらをすべて片づけてからタイプライターに向かい、なんとかして――具体的で現実味のある物語の世界を作り上げようとします。

――『天才たちの日課 女性編 自由な彼女たちの必ずしも自由でない日常』

このような環境に比べると、一人きりの執筆時間を確保できる人は幸せなのかもしれません。しかし、時には孤独が身に染みることもあります。プロの作家はこれをどのように乗り切っているのでしょうか。

執筆というのは孤独な稼業だ。ある作家がこう言った。「独房入りを志願するようなもんだよ。しかもいつ刑期が終わるかは誰にもわからない」。物書きが独りで執筆するのは当然だが、物書きの多くは元々内向的な人が多いのも確かだ。読書や執筆の方が社交的な人間関係よりシックリくるという人たちだ。

誤解しないでほしいのは、孤独が好きではないからといって物書きに向いていないというわけではない、ということだ。皆さんの“師匠”たちとの対話からは興味深い事実が浮かび上がる。彼らの多くはとても社交的で、書くために無理やり自身に孤独を強いているということだ。

――『脚本を書くための101の習慣 創作の神様との付き合い方』

レスリー:いい仕事をするためには、かなりの長時間を完全に独りきりで過ごさなければなりません。脚本を書き始めて最初の何年かは完全な孤独の中で作業できてよかったですね。誰にも「ああしろ、こうしろ」と指図されなかったから。今でも引きこもりにならない程度に脚本のクオリティを上げるために缶詰になるというバランスは難しいですね。

トム:外界から無理やりにでも隔離されないと“声”が聞こえてこないんだ。自分が創造している物語の世界に喜んで没入して、登場人物たちが本当にそこにいると信じられなければいけない。脚本家の家族の多くは、僕たちが浮世離れしていると文句を言うが、無理もないよね。

ロビン:ある友達が、私と私の同業の知り合いを相手に性格診断をしたことがありました。結果は、全員内向的。もちろん偶然ではないですよね。全人口の2割程度は内向的だって聞いたけど、物書きはほとんどそうなんじゃないかしら。孤独と相性がいいんですね。大勢を相手にするよりは一対一のやりとりを好む人たち。だから私も部屋一杯の人がいる時は、一歩下がって観察に徹します。

次は「いつも観察する」について。

描写するためには、観察しなければならない。ほとんどの人は、身の周りで起きていることの半分も見ずに人生を過ごす。人生や人間性の細々としたことを観察するには、日々日常は忙しすぎる。そういうわけで素人の脚本家は自分の目で観察した実世界からではなく、昨夜見たテレビ番組とか一昨日見た映画を参照したりする。

一流の脚本家は他人を観察する習性を身につけている。そして人がどのように話すか聞く耳を、人がどのように振る舞うか見る目を養っている。自分を取り囲む世界を微細に把握し、鮮やかに世界を視覚で切り取りながら静かに頭の中でメモしているのだ。カフェで、空港で、食堂で。いかなる場所でも周りの人を見つめ、聞き耳を立てて人の会話を盗み聞かずにいられない。要するに彼らには“注意力”がある、ということだ。

――『脚本を書くための101の習慣 創作の神様との付き合い方』

ジェラルド:初心者は、例えばバスに乗っている時やレストランにいる時でも、ろくに観察しないし聞こうともしない。素人の脚本は、書いた人が“世界”から拾ったものを書いているのではなくて、映画やテレビで見たことを書いているのが多いですね。

エリック:人生のすべての事象は執筆と関係しているのです。1日24時間それを意識して生きるんです。外に出て人々を観察し、身の周りの世界の細部をよく見る。無意識のうちに観察したものを脳に保存して、あわよくば後で使うんです。

ロビン:作家という人種はちょっと変わった人格で出来ているんですよ。世界を見渡して人々を観察して、他人のやることを面白がったり興味を抱いたり、感動したりするんですから。

次は「衝動を抑えず書く」ということ。

「書きたい」という衝動は、「有名になりたい」や「お金持ちになりたい」という欲望とは別のものです。結局、作家になるためには、そして作家であり続けるためには、「書かずにはいられない」ほどに、書くことが好きでなければいけないのかもしれません。

この本のためにインタビューに応じてくれた脚本家たちは、それぞれ長いキャリアの持ち主だ。もし彼らにとって書くことが突き動かされるような情熱でなかったら、その長いキャリアも存在しなかっただろう。彼ら脚本家が書く理由はいろいろあるだろうが、誰一人として脚本を売って億万長者になって好きなことをするために書いているのではない。

彼らにとって“書く”ことは本源的な表現の手段かもしれない。願望のはけ口かもしれない。人を喜ばせたいからかもしれない。でも1つ確かなのは、物書きは書くこと以外には何をやっても決して満足できない生き物だということだ。書くのが好きだから書いているのだ。脚本家は映画が好きで、大勢のお客さんに物語を聞かせるのが大好きな人種なのである。

――『脚本を書くための101の習慣 創作の神様との付き合い方』

ロン:脚本家は言うに及ばず、どんな種類の物書きにとっても“書く”理由は1つしかありません。書かずにはいられないから書くんです。書くのが好きだから書くんです。“書く”ことが物書きの全人格なんです。私も、書かないなんて耐えられない。だから書くのです。昔から、お話を作って人に聞かせるのが好きで書くのも大好きでした。6歳の時にはもう物語を書いていましたよ。10代で小説を書き、家族を養うために弁護士になったので16年もの間、散文を書くことから離れてしまいました。その間も書きたくて仕方がなかったですね。結局皆に内緒でまた書くことにしました。書き始めた瞬間「何だってこんなに長い間書かなかったんだろう!」と自分でも呆れました。他のどんなことも、書くことには敵いません。

ジェラルド:私にとって書くことはほとんど“強迫観念”に近いかもしれませんね。呼吸と同じで自発的なものではないのです。自分の才能を信じられなくなる時でもこの執念は簡単には崩れません。「私はこんなことをしていていいのだろうか」じゃなくて「好きだから止まらない! 書かずにはいられない!」という感じですね。

ジム:私は書くことが楽しみで、映画が好きだから書く。でも私が脚本を書く最大の理由は、私が書いた物語を入場料まで払って見に来てくれる人がいるからだ。これがなかったら、釣りにでも行った方がマシだね。

トム:あまりにも長い間書き続けているので、もう書くのは習慣になっているよ。朝いつものように散歩しないと機嫌が悪い、というのと同じだね。毎日やらずにはいられないんだ。小説も書いてみたことはある。でもどのシーンも全部2ページ半、映画なら2分半分しか書けないんだ。何章か書いてから、投げ出したよ。小説を書くために必要な忍耐を持っていないということがわかった。脚本家になってはいけない理由なんて、特にないと思うけどね。理由とか動機というのは、大概別のことをするための言い訳なんだ。『ネットワーク』等の脚本を書いたパディ・チャイエフスキーが「脚本を書けばモテるから書くというのも悪い理由じゃない」と言ったけど、実際にタイプライターの前に座る以上は、別の理由があった方がいいと思うよ。

執筆中に興奮状態に陥る作家というのは実は珍しくありません。前回も紹介した『天才たちの日課』に、『ボヴァリー夫人』で有名なフランスの小説家、ギュスターヴ・フローベールの言葉が引用されています。

ときどき、疲労のあまり、腕が抜けてしまうのではないか、脳が溶けてしまうのではないか、と思うことがある。私は禁欲的な生活を送り、薄っぺらな快楽を退けている。これを維持していけるのは、一種の興奮状態が続いているからだ。そのせいで、ときには自分の無能さに泣けてくることもあるが、興奮が冷めることはない。私は自分の仕事を、狂おしく、倒錯的に愛している。苦行者が、腹をこする馬巣織りのシャツを愛するように。ときどき、自分がからっぽになって、言葉が出てこないとき、ページいっぱいになぐり書きしたあとで、ひとつの文も完成していないと気づくとき、私はソファに倒れ、ぼうぜんとして絶望の淵に沈みこむ。自分自身を憎み、愚かしいプライドをもっていることを責める。そのプライドのせいで、幻を追い求めてあえいでいるからだ。だが、15分もすると、すべてが変わり、心臓が喜びで脈打ちはじめる。

――『天才たちの日課 クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々』

次に「自分の才能を信じる」ことについて。

何かを始める前の熱い思いもやがては冷める。それでも自分を成功に導くためには“必ず出来る!”と信じる心が必要だ。いかなる作品も、最初はイメージとして頭の中にあるだけだが、それを現実のものにする強い牽引力が“信念”なのだ。映画産業では「出来ると思う」では弱すぎる。「出来て当然」という思い込みが大切なのだ。誰でも何らかの才能を持って生まれてくる。問題は自分の才能に気づくこと。そしてそれを育てることだ。一度見つけた才能を信じた時、その人に出来ないことなど何もない。ヘンリー・フォンダがかつて言ったとおりだ。「君が出来ると思えば出来るし、出来ないと思えば出来ない」。

――『脚本を書くための101の習慣 創作の神様との付き合い方』

マイク:脚本を書く前に自分に確認することが1つある。「私には才能があるか」ということだ。では、どうやったら自分に才能があるかどうかわかる? 答えは「わかりません」だよ。私が脚本を書き始めた時、よく友人を夕食に招いて皆に自分がその日に書いた話を聞いてもらった。私が料理下手だったら、皆すぐ帰ってしまったに違いない。皆の憐れみの視線は忘れられないよ。たぶん「コイツ可哀想に、ちょっとイカレてるんだろうな」と思われていたに違いないんだ。

エド:ごくたまに、部屋の中で脚本を書きながら何かが奇跡的につながって「あ、やっぱり才能あるかも」と思う時もある。場面がすごくうまく書けたり、自分でも驚くようなアイデアが涌き出た時とかね。でもそれ以外のほとんどの時は、ひたすら混乱しながら自分と格闘しているね。何を言いたいか見えなくなって、自の書くことには何の価値もなくて、うまく書き通せる能力なんてないんじゃないかと、自分が信じられなくなる。何とか書き上げて「これって傑作。俺って天才!」と思った3日後には、苦労して書いた脚本がとてつもない紙とインクの無駄に思えてくるんだ。もう何も書けない、と落ち込むんだよ。あれは何とかならないかな。誰も他にいい仕事を紹介してくれないから、とりあえず続けてるんだよ。

次は「何でも読む」こと。書くことが好きな人の多くは、読むことが好きな人でもあります。読むのが好きだから書きたくなった、という人も多いのではないでしょうか。書くことに熱中するあまり、読むことが疎かになってはいけません。「良い本」でも「悪い本」でも、読むことから学べることがあるのです。

ほとんどの脚本家は子供の頃から病的に本を読み、素晴らしい物語を貪欲に蓄えながら、いつか自分が書く物語の種を撒き始める。優秀な物書きは優秀な読者でもある。手術を見ながら医学生が多くを学び取るように、読書は“よくできた物語の書き方”を教えてくれる。

この本に登場する“師匠”たちが執筆も外出もしていない時は、間違いなく何かを読んでいる。小説であろうが、ノンフィクションであろうが、脚本であろうが、脚本家たちは“活字”に対する並々ならぬ情熱を持っている。

――『脚本を書くための101の習慣 創作の神様との付き合い方』

テリー:どんな分野のいかなるジャンルのものでも知識として持っているべきだ。媒体も問わない。芝居、テレビ、文学、短編小説、劇画、マンガ、ノンフィクション小説、新聞マンガ、映画、ドキュメンタリー、何でも。ここまでが教科書的なアドバイスで、私も間違っているとは言わない。でも私の考えは少し違う。何でも浅く広く知っているよりは、何かいくつかの厳選したものについて誰よりも深く知っている方がいいと思うんだ。数本で構わないから、ある物語がどう語られ、どう機能しているのかを知り尽くしている方がいい。私の場合は、“私の人生最高の30冊”を繰り返し読むんだよ。私は何でもいいから貪欲に読む人ではないんだ。

マイク:1日の終わりには大抵疲れ切って、活字なんか見たくもないが、それでも無理して寝る前に少しでも読むようにしている。休暇中は狂ったように読む。書くのも休んで読みまくるんだ。

トム:本質的には“何か入っていかなきゃ何も出てこない”ということだ。脚本家は視覚的なものと取り組む稼業だが、その表現には言葉を使う。文学的な頭は読まなければ作れないよ。

読書をする、といっても必ずしも「良い本」ばかりを読む必要はありません。

「たくさん読み、たくさん書く」を極めている作家が、前回も紹介したモダンホラーの帝王、スティーヴン・キングです。キングのエピソードを紹介しましょう。

キングにとっては、あらゆる読書が作家を育てるワークショップである。『怒りの葡萄』のような傑作を読めば刺激を受けるが、萎縮するかもしれない。それより、出来の悪いフィクションを読むほうが実用にかなう可能性もある。してはいけないことを教えてくれるからだ。キングはつぎのように書いている。

「『小惑星の鉱夫たち』はわたしの読書体験のなかで重要な役割を担った一冊である。ひとはみな初体験のことを覚えている。たいていの作家は、〝自分ならもっとうまく書ける〞とか〝これなら自分が書いているもののほうがいい〞と思いながら読みおえた最初の本のことを覚えている。小説家になるために悪戦苦闘している者にとって、すでに世に出た作家の作品よりいいものが書けるという確信以上に励みになるものがあるだろうか。」

――『名著から学ぶ創作入門 優れた文章を書きたいなら、まずは「愛しきものを殺せ!」』

最後に「目標は高くする」。

一言で言えば、一流の脚本家が一流になったのは、他の誰よりも優秀だからだ。この本に登場する脚本家たちも駆け出しの頃は時間を費やして腕を磨いた。皆、プロになる強い覚悟があり、人目を引く脚本を書く技術を身につけるために何本も書いた。そしてプロになった今、彼らは更に腕を上げるための努力を惜しまない。

それは強迫観念と言ってもいい。ベストであり続けることに生活と評判がかかっているのだ。気を抜けば即、若くて才能ある新人に取って代わられるということを理解しているのである。

初心者であるあなたは、この厳しい“基準”が何を意味するか理解して、それに達するために努力を惜しんではならない。良く書けた脚本を読んで自分の脚本と比較すれば違いがわかる。願わくばその差に、諦める失望ではなく上達する希望を見出してほしい。

アカデミー賞受賞脚本家のマイケル・アーント(『トイ・ストーリー3』)はこう言った。「助手として脚本下読みを10年やり、その間に腐るほどつまらない脚本を読みました。だから世界をつまらない脚本から救う使命を感じるんです」。

――『脚本を書くための101の習慣 創作の神様との付き合い方』

マイケル:初心者はよく映画館で出来の悪い映画を見て「なんだ、オレの方がうまく出来る」とか言うんだ。競争相手を間違えているよ。何千もの良く書けた脚本が業界の注目を集めようと狙っている。そっちが君の勝負する相手だ。

レスリー:プロとして私はとても短期間で脚本の書き方を覚えなければなりませんでした。何しろ最初に売れた脚本は、アイデアを先に売ってそれから書いたんです。私はいつも自分の脚本はひどい出来だと思っているので、毎日良くしようとします。今でも私は、自分が未熟なまま世に出てしまっていると思っています。私は今でも必死に書いているんです。スラスラとは書けません。

さて、今回も創作のプロの心構えや習慣について抜粋してお届けしてきました。

さらに詳しく知りたいという方は、ぜひ『脚本を書くための101の習慣』を読んでみてください。

【お知らせ】

物語やキャラクター創作に役立つ本

https://www.filmart.co.jp/pickup/25107/

【お得なセール情報】

フィルムアート社のオンラインショップで創作に役立つ本を20%オフの割引価格でセット販売しています。

https://onlineshop.filmart.co.jp/collections/20-off

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

応援すると応援コメントも書けます