墨堤の桜餅補記:江戸の和菓子に大福は含まれない

寅衛門「桜餅の取材ノートは近日中に公開しますが、こぼれ話としてタイトルの題名で少々お話させていただきます」

寅吉「って、まんまですよね。大福は和菓子じゃないんですか」

寅衛門「江戸においてはな。江戸の和菓子屋は、大福を商品として扱っていなかった」

寅吉「菓子じゃないんですか。でもモノはあったんですよね?」

寅衛門「食べ物としての大福はあったのだが、菓子ではなく、稲荷寿司などと同列のファーストフードとして売られていた」

寅吉「あ、食事なんですね」

寅衛門「特に、力仕事の人足が好んで食べていたらしい」

寅吉「吉野家の牛丼みたいな感じですか」

寅衛門「そうだな。なので、当時の教養を説く本では、大福は下賤な食べ物として、品良くあるべき者は食べるべからず、とまで言われている」

寅吉「下賤、ですかあ。はっきりいいますね」

寅衛門「それが一人だけならまだしも、当代の常識だったらしく、複数の書物にそれが明記されている」

寅吉「そこまで書かれると、特に武士階級は口にしようとは絶対にしませんね」

寅衛門「そうだな。なので『翠雨』では、庶民にも武士階級にも人気のあった桜餅をアイテムとして採用した」

寅吉「桜餅は老中阿部正弘も通って食べたとか」

寅衛門「売り子の娘目当てだったみたいだがな。だが幕閣が食べていたことが公に伝わっていることから、桜餅は武士階級でも食べられ、親しまれていた菓子であると知ることができる」

寅吉「ちなみに菓子屋で売られていないのなら、大福はどこで売られていたんですか?」

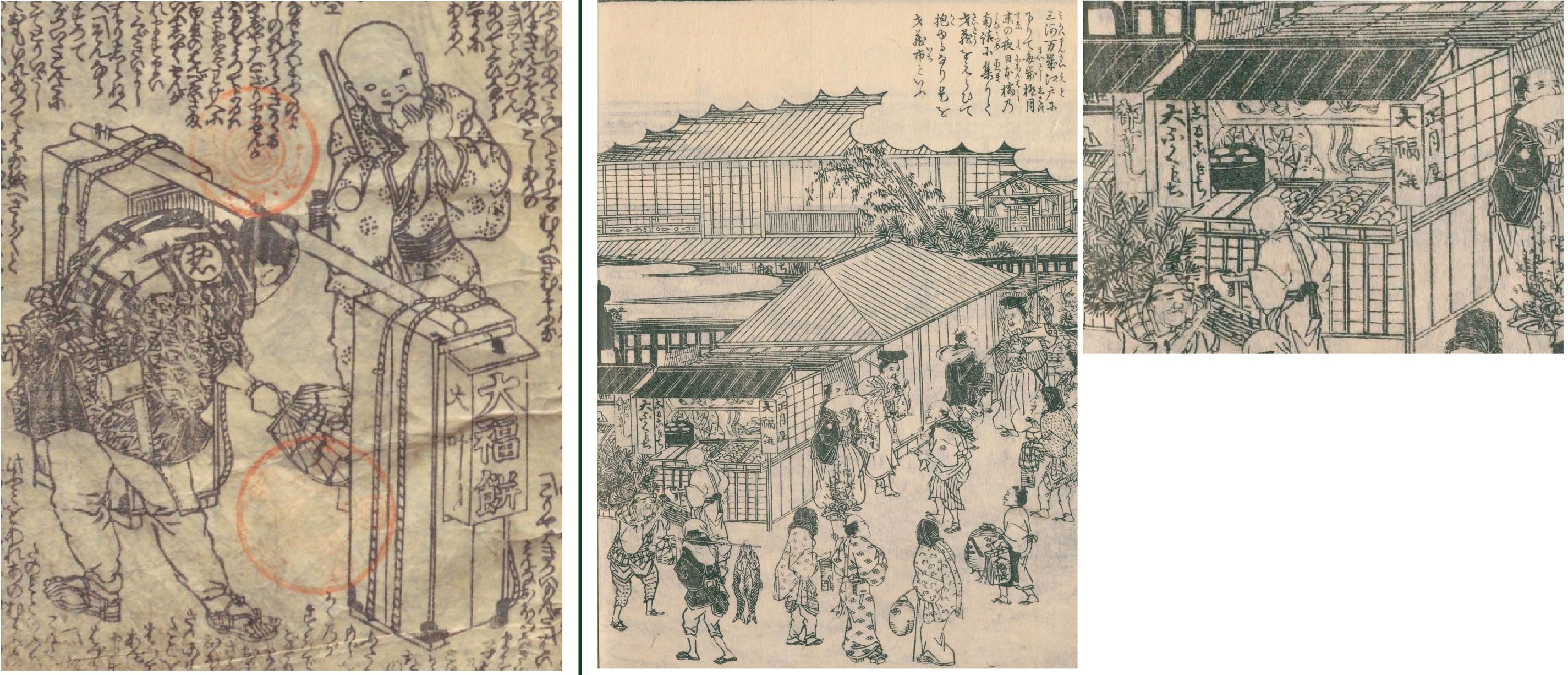

寅衛門「売り歩きだな。大福売りは、小さな蒸籠が積まれた道具を担いで売り歩いた」*図左

寅吉「ちょっと待ってください。セイロ?」

寅衛門「そうだ。江戸時代末期まで、大福は蒸されたホカホカの物を食べるのが一般的だった」

寅吉「あんまんみたいな扱いだったんですかね。確かに、あんまんは和菓子屋には置いていない」

寅衛門「そして蒸してホカホカ、というところからも察してもらいたいのだが、大福は実は冬の食べ物だった」

寅吉「へ~。じゃあコタツで食べる雪見大福は正統をいってるんですね!」

寅衛門「あっちはアイスだけどな」

寅吉「大福売りに行き会わないと、ホカホカ大福は買えないんですね」

寅衛門「江戸っ子にとって、冷えた大福=冷えたピザというところだろう」

寅吉「それは食べたくないですねえ」

寅衛門「実は他にも大福を売るところはあった」

寅吉「どこで売ってたんですか?」

寅衛門「正月、初詣の屋台で売られていたことが記録に残っている」

寅吉「あ、これですか(図右)。奥の方から湯気が出てますね」

寅衛門「そうそう、そうして蒸したてのアツアツを屋台で売っていた」

寅吉「看板が正月屋、って書いてありますね」

寅衛門「このことからも大福が正月を中心とした冬期に売られた食べ物であることが分かる」

寅吉「あ~、初詣の帰りにコンビニであんまん買って食べながら帰るあの感じですね!」

寅衛門「そうだと思う」

寅吉「随分と今の大福とイメージが違いますが、これは理由はあるんですか?」

寅衛門「文献をひっくり返しほじくり返しした作者の意見だが、明治になって東京にやってきた天皇の後を追い、京都からくつかの菓子屋がやってきたのだが、その京都の菓子屋が持ち込んだ文化が今の大福のイメージを作ったのではないだろうか、と」

寅吉「ははあ、西の大福ですか。出町柳の豆大福とか、有名ですよね。なるほど、東と西の文化の違いが原因なんですね」

寅衛門「作者、京都に住みながら一度もかの豆大福を食べることなく引っ越したらしい」

寅吉「学生なんてそんなもんスよ」

寅衛門「……いや、研究員(社会人)だったらしい」

寅吉「ふーん(無関心」

寅衛門「明治維新がある程度落ち着いた明治20年以降に創業された菓子屋が、東京にはいくつかある。それらの菓子屋の多くは、西から引っ越してきたものだ。そんな菓子屋が西の大福文化を東京にもたらした、と考えることができるのだ」

寅吉「……それで一本、論文が書けるんじゃないですか」

寅衛門「隙あらばダブル・ドクターを狙いにいくつもりらしいぞ、ここの作者」

寅吉「マジか」

寅衛門「ともかく、江戸において桜餅と大福は扱いからして大きな差があった。その差が江戸の厳格な身分階級とも関連していたことは、時代物を書く際に気を付けるべきポイントだろう」

寅吉「今の感覚で大福ポジションにあった和菓子ってなんかあるんですか?」

寅衛門「それが饅頭だな」

寅吉「大福と饅頭……。もうこれわかんねえな」

寅衛門「ただ厳格な区別は、資料が残っている江戸とその近辺(千葉神奈川含む)のみだ。架空の地方を舞台に想定しているのなら、この大福や饅頭に関する時代考証はいらないだろう」

寅吉「……こんなきっつい時代考証しなくちゃならない江戸よりも、はやく羽代に帰りたい」

寅衛門「作者の心の代弁だな」

寅衛門「さあ、ぐだぐだ言って参りましたが、実は大福が正月の食べ物であったという豆知識、新年一番の取材ノート番外編として相応しい内容かと思います」

寅吉「『翠雨』はカクヨムコン期間をぶっちぎって、完結は3月上旬の予定でおります」

寅衛門「お時間許すようでしたら、ぜひぜひ、ご笑読くださいませ」

寅吉「今年もどうぞ」

寅衛門・寅吉「よろしくお願いいたします!」

*資料は国立国会図書館デジタルコレクションから引用しています。

・江戸名所図会 7巻. [2]

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563381?tocOpened=1

・隅田春藝者容氣. 下編

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10301785

寅吉「って、まんまですよね。大福は和菓子じゃないんですか」

寅衛門「江戸においてはな。江戸の和菓子屋は、大福を商品として扱っていなかった」

寅吉「菓子じゃないんですか。でもモノはあったんですよね?」

寅衛門「食べ物としての大福はあったのだが、菓子ではなく、稲荷寿司などと同列のファーストフードとして売られていた」

寅吉「あ、食事なんですね」

寅衛門「特に、力仕事の人足が好んで食べていたらしい」

寅吉「吉野家の牛丼みたいな感じですか」

寅衛門「そうだな。なので、当時の教養を説く本では、大福は下賤な食べ物として、品良くあるべき者は食べるべからず、とまで言われている」

寅吉「下賤、ですかあ。はっきりいいますね」

寅衛門「それが一人だけならまだしも、当代の常識だったらしく、複数の書物にそれが明記されている」

寅吉「そこまで書かれると、特に武士階級は口にしようとは絶対にしませんね」

寅衛門「そうだな。なので『翠雨』では、庶民にも武士階級にも人気のあった桜餅をアイテムとして採用した」

寅吉「桜餅は老中阿部正弘も通って食べたとか」

寅衛門「売り子の娘目当てだったみたいだがな。だが幕閣が食べていたことが公に伝わっていることから、桜餅は武士階級でも食べられ、親しまれていた菓子であると知ることができる」

寅吉「ちなみに菓子屋で売られていないのなら、大福はどこで売られていたんですか?」

寅衛門「売り歩きだな。大福売りは、小さな蒸籠が積まれた道具を担いで売り歩いた」*図左

寅吉「ちょっと待ってください。セイロ?」

寅衛門「そうだ。江戸時代末期まで、大福は蒸されたホカホカの物を食べるのが一般的だった」

寅吉「あんまんみたいな扱いだったんですかね。確かに、あんまんは和菓子屋には置いていない」

寅衛門「そして蒸してホカホカ、というところからも察してもらいたいのだが、大福は実は冬の食べ物だった」

寅吉「へ~。じゃあコタツで食べる雪見大福は正統をいってるんですね!」

寅衛門「あっちはアイスだけどな」

寅吉「大福売りに行き会わないと、ホカホカ大福は買えないんですね」

寅衛門「江戸っ子にとって、冷えた大福=冷えたピザというところだろう」

寅吉「それは食べたくないですねえ」

寅衛門「実は他にも大福を売るところはあった」

寅吉「どこで売ってたんですか?」

寅衛門「正月、初詣の屋台で売られていたことが記録に残っている」

寅吉「あ、これですか(図右)。奥の方から湯気が出てますね」

寅衛門「そうそう、そうして蒸したてのアツアツを屋台で売っていた」

寅吉「看板が正月屋、って書いてありますね」

寅衛門「このことからも大福が正月を中心とした冬期に売られた食べ物であることが分かる」

寅吉「あ~、初詣の帰りにコンビニであんまん買って食べながら帰るあの感じですね!」

寅衛門「そうだと思う」

寅吉「随分と今の大福とイメージが違いますが、これは理由はあるんですか?」

寅衛門「文献をひっくり返しほじくり返しした作者の意見だが、明治になって東京にやってきた天皇の後を追い、京都からくつかの菓子屋がやってきたのだが、その京都の菓子屋が持ち込んだ文化が今の大福のイメージを作ったのではないだろうか、と」

寅吉「ははあ、西の大福ですか。出町柳の豆大福とか、有名ですよね。なるほど、東と西の文化の違いが原因なんですね」

寅衛門「作者、京都に住みながら一度もかの豆大福を食べることなく引っ越したらしい」

寅吉「学生なんてそんなもんスよ」

寅衛門「……いや、研究員(社会人)だったらしい」

寅吉「ふーん(無関心」

寅衛門「明治維新がある程度落ち着いた明治20年以降に創業された菓子屋が、東京にはいくつかある。それらの菓子屋の多くは、西から引っ越してきたものだ。そんな菓子屋が西の大福文化を東京にもたらした、と考えることができるのだ」

寅吉「……それで一本、論文が書けるんじゃないですか」

寅衛門「隙あらばダブル・ドクターを狙いにいくつもりらしいぞ、ここの作者」

寅吉「マジか」

寅衛門「ともかく、江戸において桜餅と大福は扱いからして大きな差があった。その差が江戸の厳格な身分階級とも関連していたことは、時代物を書く際に気を付けるべきポイントだろう」

寅吉「今の感覚で大福ポジションにあった和菓子ってなんかあるんですか?」

寅衛門「それが饅頭だな」

寅吉「大福と饅頭……。もうこれわかんねえな」

寅衛門「ただ厳格な区別は、資料が残っている江戸とその近辺(千葉神奈川含む)のみだ。架空の地方を舞台に想定しているのなら、この大福や饅頭に関する時代考証はいらないだろう」

寅吉「……こんなきっつい時代考証しなくちゃならない江戸よりも、はやく羽代に帰りたい」

寅衛門「作者の心の代弁だな」

寅衛門「さあ、ぐだぐだ言って参りましたが、実は大福が正月の食べ物であったという豆知識、新年一番の取材ノート番外編として相応しい内容かと思います」

寅吉「『翠雨』はカクヨムコン期間をぶっちぎって、完結は3月上旬の予定でおります」

寅衛門「お時間許すようでしたら、ぜひぜひ、ご笑読くださいませ」

寅吉「今年もどうぞ」

寅衛門・寅吉「よろしくお願いいたします!」

*資料は国立国会図書館デジタルコレクションから引用しています。

・江戸名所図会 7巻. [2]

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563381?tocOpened=1

・隅田春藝者容氣. 下編

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10301785

3件のコメント

- わーー、こちらみてびっくり。大福は江戸っ子食べてなかったんですね。

明治5年で、商家の娘が大福好きな設定は、ギリアウトですかねー

それとも、西から攻めてきた京の菓子屋の最新の食べ物でいけるかな……

うーん、饅頭に変えたほうが無難ですね(笑) - コメントありがとうございます。

武士階級が食べていなかっただけで、江戸っ子は大福を食べていたと思います。なので、商家の女の子が出入りの人足に分けてもらってそれを好きになった、というプロットでしたら「商家の娘が大福好きな設定」として問題ないかと思います。

ただ当時は砂糖の量が今よりもかなり少ないと考えられるため、大福は甘さを求めての食べ物ではなかった、と思われます。大福以外の和菓子の代替品として饅頭が適切かどうかは、その女の子の設定に拠りますので、私からは何とも判断できません。

参考までに私の時代考証の手順から、その女の子が好きな和菓子を決定する流れをご紹介します。

1.その女の子の生まれ育った環境を設定する(江戸の町のどこか、ピンポイントで)。

江戸の町は職種、身分によって細分化されていますので、物語の全体の構成を見て妥当な地域を選定します。

2.その町で生まれ育って、好物といえるほどに食べることができる和菓子は何かを調査する。

・江戸買物独案内 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8369320?tocOpened=1 のお菓子屋さんのところを参照し、その子が生まれ育った町に実際にあったお菓子屋さんをピックアップします。当時の人々の生活圏、日常の行動・移動範囲などもここに加味し、リーチできる範囲がどこまでかも推定します。

・お菓子屋さんの名前で資料を検索し、そのお菓子屋さんがどのようなお菓子を扱っていたのか調査します。

・この時点で調査できる範囲がかなり限られてくるので、手に入れられた資料の中から自分の感性、また小説のプロットに適合したお菓子を選びます。

このように設定すると、時代考証として破綻の無い「江戸後期、市中に住んでいる登場人物が好んで食べているお菓子」を設定することが可能かと思います。

ご検討下さいませ。 - 詳細にありがとうございます。

ちょっと考えてみます。