ひねくれ者で、死にたがりな

白白明

その空間は、実に奇妙だった。壁や床は真っ白で、椅子やテーブルまで白い塗装が施されている。

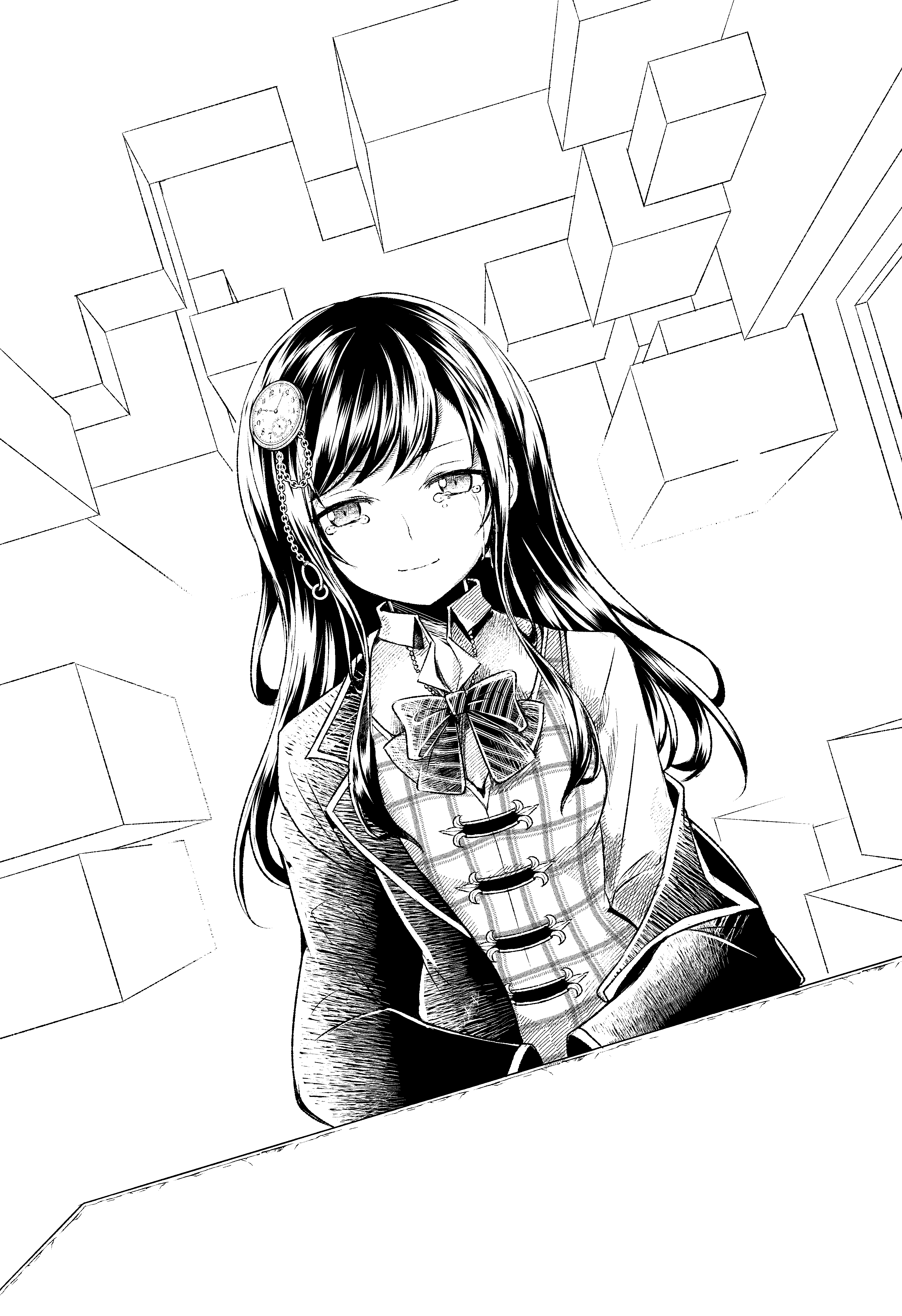

そんな場所でアルバは、黒髪の少女と向かい合うように座っている。

「アイビー・フォセット。魔女よ」目の合った少女が軽い口調でそう言った。

「アルバ……」

おずおずと自分も名乗ると、華やかに微笑んでくる。さっきまで涙を浮かべていたのが嘘のように、今は落ち着いている。思慮深い印象すら受ける。漆黒の髪は、この真っ白な部屋では恐ろしく映えていた。

「あの――」

声をかけたが、それはアイビーの奇行に阻まれる。彼女はまた涙を流していた。

「な、なんで?」

「……ッ」

少女は慌てゴシゴシと手で拭うと「何のことかしら」何事もなかったように平然と言う。目は真っ赤だ。

「……」

まず、この子は何者だろ? 魔女と言われた段階ですでにやばい予感がするが、とりあえず敵意はなさそうだ。

「そ、それで? 僕はいつまでここに居ればいいんでしょう?」

とりあえず少女の目的に話題を移すことにする。

「いつまでもいてもらっていいのよ。ここは時間の流れがとても緩やかだしね」

いやそういうわけにもいかないんだが。

「ここへは二年ほど前にたどり着いたの」

「……なんの話?」

「どうにかしてあなたと話す方法を見つけなきゃと思って。準備を始めたのだけれど、結局二年もかかっちゃった。なかなかよくできてるでしょう? 外からはどんなことをしても悟られない亜空間なの」

「は、はあ……」

いまいち実体のつかめない会話が続いている。

「ところであなたは、魔女についてどこまで知ってるの?」

「え?」と急な問いかけにアルバは素っ頓狂な声をあげる。「急に、なに?」

「魔女って言葉に、あなた驚かなかった。ある程度は知ってるんでしょ? 知ってるのよね?」

まくしたてる様に言われても、困る。

「とりあえず不死身だってことぐらいはわかるけど」

「それだけ?」

「ええと……」

考えをめぐらせる。フィサリスの話を思い出す。ルピーとリナリアの顔が浮かんで、わずかに気が重くなる感覚にとらわれる。

「化け物に見えたり……とか、元賢者? ってやつだったりとか、妙なことにはなってるのかな」

「ああ気づいてたのね」アイビーは手を合わせて嬉しそうに顔を綻ばせる。まるで宝物を手に入れたかのような、幸せそうな笑みだ。

「そう、それなら話は早いわ」

何がだよ、と尋ねるまでもなく、

「私を殺してくれないかしら?」少女が淡々と言った。

その一室は先ほどの部屋と同じように、白い壁に覆われている。壁を触るとドーム型のように歪曲していて、窓もない。あるのは人が通れるぐらいの半楕円の穴――おそらく出入口と思われる――と、丸部屋の壁に等間隔につけられた額縁のようなものだけだった。

それは全部で十一ある。近づくと中に絵が描かれているというわけでもないみたいだ。タイトルと本文がセットの、詩のようなものが書かれている。

凶夢、嫌悪、邪念、無痛、不変、乖離、回帰、愛憎、転換、分裂、忘却の十一個。

ひとしきり読み終えてから、アイビーを見た。これは何? と尋ねる前に彼女は話をはじめる。

「これは魔女にもたらされた啓示。魔女本人が口にしたり、書き留めたのを覗き見て手に入れたの。本当は全部で十三節あるんだろうけど、残りの二つは結局見つけられなかったのよね」

「啓示……?」

「神様からのお達しみたいなものよ。まあこの場合、相手はきっと悪魔だろうけど」

アイビーは妙に楽しそうだった。

「魔女には決して死ねないという呪いと、啓示に由来する別の呪いが植え付けられているの。死ねない上に、死にたくなるような苦しみを与えられる呪いよ。作った奴は本当にクソみたいな趣味してるわよね」

笑顔なのに、口調はイラついている。

というか女の子が、クソとか言うなよ。

「さっき、ここに来る前、あなたの周りの時間が止まったように感じなかった?」

「ああ……」

言われてみれば、庭で掃き掃除をしていたとき、鳥が空を飛んだまま墜落するでもなく停止していた。

「あれは時間が停止したわけじゃなく、この空間の体感時間が、通常より遥かに速くなってるせいなの。ここに連れ込んだときの影響ね」

「体感時間が、速く? つまりどういうこと?」

アイビーに尋ねると、なぜか彼女は驚いたように目を見開いている。

「ど、どうした……?」

「あ、ああ」思い出したように、瞬きを再開する。「ごめんごめん、ちょっと驚いて」

今、驚くようなことがあっただろうか。

「普通に人と話してることに、ちょっと感動してしまって」アイビーは顔を上に向けた。口元が微かに震えている。なんかまた泣きそうになっているようだ。

色々やばいだろこの子。

「亜空間は魔法のせいで時間の流れがおかしいわけじゃないんだ」

彼女はとある額縁の前に歩みよる。そこに書かれているのは『乖離』という詩だった。

「乖離――孤独を貪る呪い。あなたの生活する現実側の一秒が」

端的に、だけれど自嘲気味に告げる。

「私には百倍……百秒に感じるの」

言っている意味がすぐには想像できなかった。

「ほぼ停止している世界なの。この空間はただ私の体感時間と同期させているだけ。魔法でなくてこれは呪いなの。私の体感時間が少し他の人とずれてるのよね」

アイビーは馬鹿みたいに淡々と、明るく話していた。

「一日が百日、一年が百年――ねぇ、今まで私は何年生きてきたと思う?」

「何年って……」言葉に詰まる。

「単純計算でいうと、一万年なんでしょうね」

「はぁ? ……」背筋が凍るのを感じた。

一万年――? 文明が興って、栄えて、滅ぶ、そんなサイクルが二度あっても不思議ではない年月ではないだろうか。

永遠に加速装置が稼働し続けているような、そんな世界に彼女はいるというのだろうか。一万年も、たったの一人で? まるで現実味がない。信じられるものでもない。でも――

「だから終わりにしてほしいのよ、あなたに」期待に満ちた目で、笑っていた。

「私を殺してほしいの。フィサリスを殺せたあなたなら、できるわよね?」

今聞きたくない名前を、知りたくなかった事実と一緒にそう告げられた。

「ああ勘違いしないで。別に彼女の弔い合戦をしにきたとかそういうつもりはさらさらないから。私ずっと死にたかったの。でも、呪いが死なせてくれなかった。もうずいぶん前にね、諦めてたんだ。この罰は未来永劫続くんだろうなって。どうにもならないから、生き続けることしかできなかった」

アイビーは壊れた機械のようにしゃべり続ける。

「だけどあなたを見つけた。あなたならその罰を終わらせてくれるんでしょ」

アイビーの目には、深い喜びがある。無意味な世界で、途方もない時間をたった一人で過ごしてきた彼女だから、殺して、なんてセリフを笑って言えるのかもしれない。

「……本気なのか?」

護身用に懐に忍ばせていた短刀は、今もポケットの中にある。

「本気だよ」

「……」

死にたい、殺してほしい。突然目の前に現れたと思えば、初めて言葉を交わす相手にそんな要求をされるのは、驚きを通り越してただ、悲しい。

試しに、短刀を取り出す。その剣先をアイビーに向けると、彼女の瞳が一瞬だけ揺れた。

「……やる気じゃない」彼女は、感心していた。「ふふ……もし断られたらどうしようかと思ってたけど、存外話がわかる人で良かったわ」

強がりには、見えない。本心で喜んでいるようにも見える。だけど――殺すのか、この女の子を? 自分が?

酷く、気分が悪い。人を殺すこと自体もそうだが、まるで、自分が利用されようとしてるみたいで――

魔女が殺せるから、なんだ。勝手なことを言いやがる。

そこにアルバの意思は考慮されていない。ただ自分が苦しみから解放されたいから言っているだけなのだ。

都合よく使おうとしている。軽んじられている。

苛立ちを覚えながら、考えに考えて、一つの案が浮かんだ。

「ああ殺してやるよ。じゃあどうする? 派手に火あぶりの刑? 魔女にありがちだよね。火あぶり。それとも串刺し? 杭でも胸に打ち込んでみる?」

思い付きで次々と提案する。アイビーの眉が一瞬びくんと持ち上がった。

「なあどうする?」

目をじっと見つめる。その目は左右に大きく泳いでいた。

まあ実際はフィサリスの時も、銃で頭を撃ったときは復活していたし、おそらく心臓にナイフか何かを突き刺さないと魔女は殺せないと思われる。そんなことをここで素直に教えてやるつもりはないけど。

「じゃ、じゃあ派手に――」

「ああでも火あぶりはお勧めしないぞ。焼死ってのはやっばいほど苦しいらしいからね」

「……」

「首を吊るって方法もあるよね。まああれは事後、穴という穴からいろんなもんが垂れ流しにされて、あんまり綺麗な死に方じゃないって聞くけど」

「……」

「ここはやっぱりシンプルに心臓をぶっさす方法かな」

「……な、なら……それでいいわよ」

じっと、アイビーを観察する。死にたがってる女の顔をよく見る。

大きく愛らしい瞳、ゆるっとした黒髪。シックなデザインの制服姿は、少し陰のある彼女の雰囲気によく似合っている。

「な、なによ」

「可愛いのにもったいない」

「う……?」

「心臓を刺すとどうなると思う?」

「え? え……?」

何やら彼女は顔を朱に染めて動揺しているようだが、構わずしゃべり続ける。

「血がたくさん出るだろうね。なにせ体の中で一番血液が巡る場所だし。それで口の中は血でいっぱいになるんだ。飲んでも飲んでもあふれてくるから、自分の血で溺れることになる」喋っているうちに、アルバの声も大きくなる。

「溺れる……?」

「血で溺れる経験なんてそうそうできないよね。まあすぐに決着がつくかもだけど、とにかくそれを乗り越えればいよいよ死ねるんだろうね。でもその先は――」

闇が待ってる。何もない真っ暗闇だ。

自分にも何となく、経験がある気がする。死に、意識がどこか遠く、とんでもなく広い場所に投げ出される。

「そこには今も昔も、未来もない。きっと真っ暗な闇の中だ。そこにはたぶん苦しみも悲しみも、喜びもない」

「わ、私を脅してるの?」彼女の声に苛立ちが混ざり始めた。

「見てもいない死後の世界の話なんかしてつまらない戯言で私を脅してるんでしょう?」

「急に早口だ」

「うるさい」

アイビーはアルバの頭を叩いた。

「いてぇ」手を出すなんて子供かよと、額を押さえながら彼女を見ると、口元をゆがめてこちらをにらんでいた。気丈に振舞っているように見えて、酷く口元を震わせている。そんな少女をアルバは他人事のように見つめ返す。

「たとえ何が起きたって今よりもつらいことなんてあるわけない……!」

彼女はそう断言し、歯を食いしばった。

「死だけが唯一の救いなのよ……」まるで自分に言い聞かせるように言った。

それっきり、不自然に会話が止む。続く言葉を見失ってしまったようだった。

「……じゃあ何もないみたいだし、死ぬ?」

アルバの言葉に、アイビーは、「何もない……」と呟いて自身の手を見つめている。

「ふふ……あははっ、存外、話が分かるやつでよかった!」

声を出して笑う。でも顔は、ちっとも嬉しそうではない。むしろ青ざめていた。

「ホントごねられたらどうしようかと思ってたけどっ、そうよね、これで死ねるのよね! よかった――本当によかった……っ」

声に張りがなくなり始めていた。歯止めが効かなくて、自らの言葉で自らを傷つけているみたいだ。

「これでやっと……おわり……おわってしまうんだ……」

「……嬉しくないのか?」

「嬉しいに決まってるわ。最高の気分よ」

「じゃあなんで泣いてるんだよ?」

彼女の瞳から、はらはらと涙が流れていた。思わずそれを拭いとる。

アルバは、そんなアイビーのもとに、ナイフを下ろして近づいていく。

「なんだ。やっぱり怖いんだ」

「ち、ちがう!」

「じゃあなんで泣いてるんだ?」

「これは……ちがくて……っ」不意に、何かに気づいたように、彼女はまじまじとこちらを見つめてくる。なんだよ。

「……そういえば、お前って、本当に平凡が服着て歩いているような顔よね。その辺の雑草みたい」

「は?」

唐突な悪態に、アルバの語気が強まる。

「あんなに長い時間を生きてきたのに、最期をこんなのに看取られるなんて、癪だわ」

「『こんなの』」

「ふふ……こんなのが最期だなんて……変な笑いがこみあげてくるわね……」

人の顔を見て「こんなの」とか連呼しないでほしい。

「……なにかやり残したこととかないの?」

話を戻そうと尋ねると、アイビーは一瞬目を丸くして驚いて、それから顔を伏せてぼそぼそという。

「多くは望まないわよ……。でも、人並みの幸せぐらいは……経験したかったかしら……」

思ったより謙虚な望みだな。

「それはこれから探しても見つからないもんなの?」

「簡単に言わないでよバカッ!」

アイビーが突然叫んで、力任せにテーブルを叩いた。静かなこの空間にはよく響く。

「他人事だと思って……っ! お前に何がわかるっ! たった十数年そこらしか生きてこなかったくせに!」

一万歳の魔女にそれを言われると返す言葉もない。

「見つかるわけないでしょ……! 見つかりっこないのよ……何千年も探し続けて見つけられなかったのよ……無理よ……。適当なこと言わないでよ……っ」

アイビーはスカートを皺ができるくらいに握りしめ、心に溜めこんだものを吐き出すように喚いていた。声を殺して泣いている。彼女自身も、何かと葛藤しているのがありありとわかった。死にたいぐらい辛い目にあったけど、それでもなにか、生きる理由が欲しいのかもしれない。彼女には同情も、嘲りもない。出会って一時間程度の女のことなど理解も乏しいが、一つだけはっきりしてる。

「あんたのことなんてわからない。あんたがどう生きてきたかなんて、あんた自身にしかわからないからね」

アイビーは涙目のまま黙ってこちらの言葉を聞いている。

「だから辛いなら、殺してやる。でも、死ねばもうあんたの未来はないんだからな。本当に全部諦めちまっていいのか、もう一度考えてみろよ」

「……」

「どうなんだよ?」

アイビーの顔を覗き込む。彼女の唇が揺れているのが分かった。そしてたっぷり数分ほど考えて、

「……今日はやめとく。興が醒めた」

そう結論を出す。

「あっ、そう」

沈黙から、ようやく前向きな言葉が絞り出された。自然と笑いそうになって、アルバは悟られないように顔を背けた。

「出ていきなさい……。今のお前じゃ私の最期にふさわしくない」

なんか急にラスボスみたいなことを言いだした。ほんと勝手だなこいつ。

「はいはい……というかどうやってここからでればいいの?」

半ば拉致されたようなものなのだった。出口がどこかも分からない。

アイビーはきょとんとして「ああ」と思い出したように口を開けた。

「これを渡しておくわ」

突然何かを差し出され、反射的に受け取る。

それは古めかしい懐中時計だった。カチ、カチ、と今もそれは時を刻み続けている。

「なにこれ?」

「この空間の鍵みたいなものよ。来たいと念じればまたここに招き入れてあげる」

「え? 僕はここから出たいんだけど」

「今から追い出すから」

そう言ってアイビーが思いっきりアルバを突き飛ばした。

「いっつ……」

尻に激痛。同時に、海の匂いがした。

気が付くと、見慣れた廃墟の町に寝転がっている。先ほどまで静止していた鳥たちが羽ばたいて、海の方へと姿を消していくのが見えた。

手には、押し付けられた懐中時計が握られている。

凶夢

今日も今日とて、リナリアの朝は遅い。

眠気にうつらうつらしながらリビングに入ると、まっさきにソファに寝転んでいる金髪の姿が目に入った。

「ふぁ、おはよー……」あくびをしながら言う。

「おそよう……」金髪娘――ルピーは呆れた目をこちらに向けた。

「……はれぇ?」部屋を見回す。「アルバは……?」

「アルちゃんならおしっこ」

「……ふうん?」

「なんか最近毎朝十分くらいは籠ってるよ。へんな病気とかじゃないといいけど……」

「十分って、なんでそんな正確なのよ」

測ってるの? ちょっと怖い。

それにしてもトイレに籠るなんて、何か変な物でも食べたのだろうか。まあここ最近だと昼間はむしろ元気がいい方だし、気にしすぎることもないだろう。

「それよりもルピー、あなたいい加減夜中にベッドに入ってくるのやめて頂戴! ただでさえ狭いんだからっ!」

「いいじゃん! 自分だけアルちゃんを独り占めしてズルいんだーっ!」

「師弟なんだから一緒に寝て当たり前なの」

「それ当たり前じゃないよ!?」

今日も今日とて、二人は同じネタで当たり前のように口げんかを始める。

乖離

現実世界での十分は、その空間では千分、十七時間ほどに相当する。

何度目かわからないほどに繰り返し読んだ書物を片手に、アイビーはそばで寝息を立てている少年にチラと視線を移す。

床に持ち込んだ枕を置いて、仰向けで眠りこけ、無防備な寝顔を晒している。

「そんなところで寝てると、風邪ひくわよ」

返事はない。そんなに寝不足なのだろうか。

「……仕方ないわね」

本を閉じて、床で横になる彼の元に歩み寄る。見れば見るほど、平凡な子だ。

「だけどまあ、寝顔は悪くないわね」

普段は生意気だけど、寝てれば可愛げがなくもない。彼を起こさないように、そっと毛布を掛ける。

それから真横に座り込んで読書を再開する。

結末を知っている物語のはずなのに、とても新鮮な気分でページをめくっていく。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

応援すると応援コメントも書けます