第二章 オークションにかける! ぼっちな姫の癒やしかた(2)

「それでは、これはナオキさんの思い出の数学なんですね。好きなものを知るための数学……いいですね……」

いま

一国の

「考えてみれば単純なトリックだったんだけどね。かけ算とわり算の問題で、まず最初の数の──」

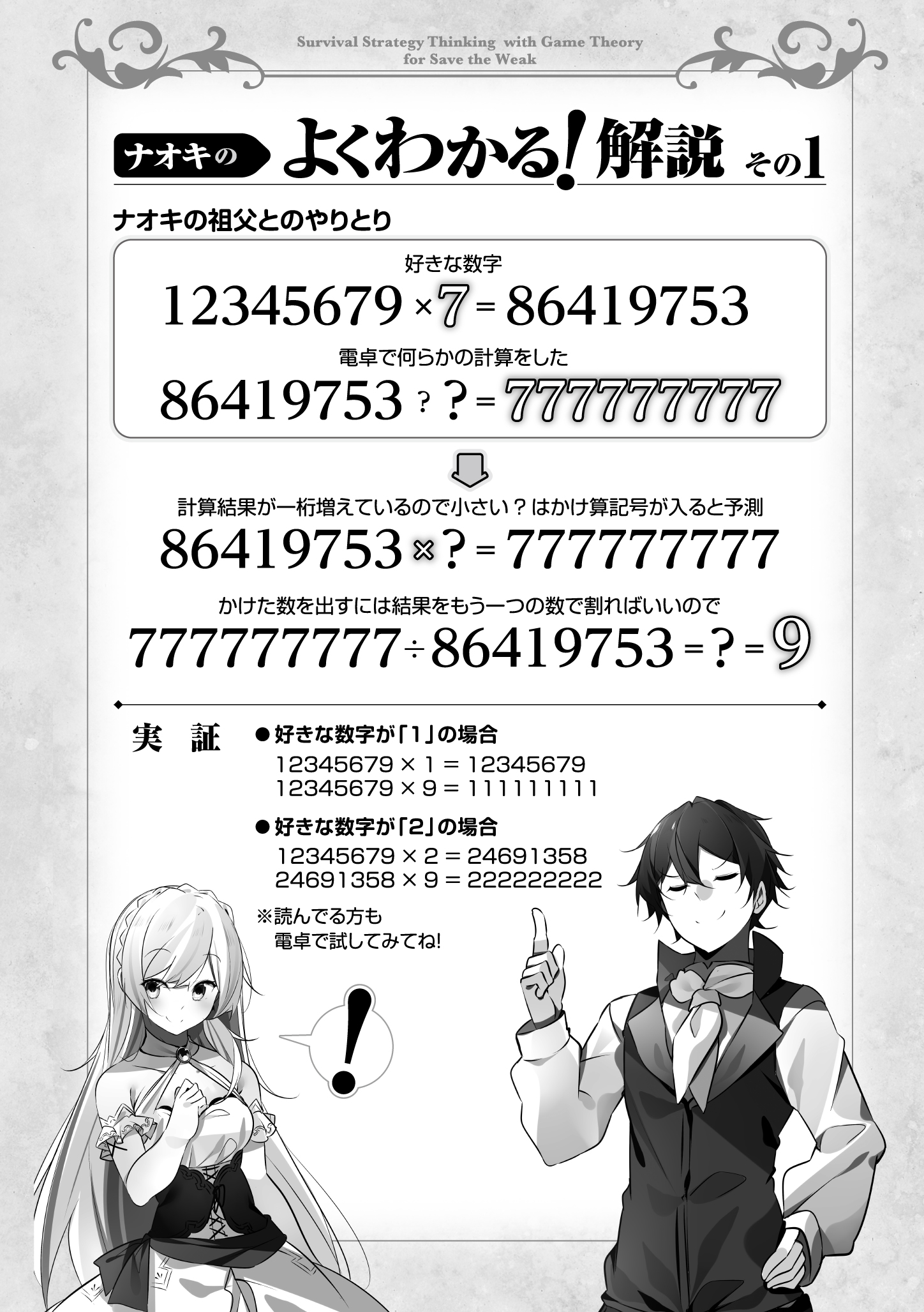

「あっ、待ってください。考えてみますから。最初が『12345679』最後が『777777777』ですね……。〝好きな数字〟をかけたときは『86419753』でした」

ソアラが数式を導き出すために自分の

12345679×(好きな数字)=86419753

86419753□(知るための数字)=777777777

「86419753は〝好きな数字〟が変わると変化します。上の式は無視して、下の式を解くべきですね。〝知るための数字〟と〝□〟に入る計算記号が分かれば、どんな場合でも九

86419753×(知るための数字)=777777777

空白に乗算記号を書き加えるなり、ソアラはぱちりと大きくまばたきした。

「わかりました! 〝知るための数字〟は9ですね? 12345679×9=111111111ですから、〝好きな数字〟でなにをかけても、最後に9をかければ九

12345679×(好きな数字)×9=777777777

好きな数字=7

「大正解」

軽く

「ふふふ、やりました」

「こんなにすぐ分かられるのも

「おいくつのころの話ですか?」

「7歳」

「勝てなかったらわたしのほうが情けないです!」

「同じ

なにせ数学がそれほど発展していないこの世界で、独学で国力を定式化しようとした

「わ、わたしなら、なんて……」

「ん?」

「……そんなこと言われたの、初めてです!

「

「かわいそがらないでくださいっ」

「じゃあ昔話はこのくらいにして、そろそろ今日の本題に入ろう」

「はいっ。お願いします」

ところでそんな王女様は、今日もドレス姿ではない。長い

そこまではともかく。

真っ白な

つまり、またしても男装コスプレっぽい。

「服も用意しました。準備

そう宣言して、すちゃ、とネックレスのように

「……その

「これですか? 学者や知識人はみんなこういう格好をするものです。エイルンラントの英才教育アカデミーが

「だから着たと? そのレンズの無いメガネも?」

「はいっ。もっと勉強して、

「……そうか。まあいいや、とりあえずこれを見てくれ。言われたとおりソアラの集めたデータを全部見直して、

「ぜ、全部ですか? たった三日で、すべて見直し終えたのですか?」

「大金を

ソアラに買われた

「それではナオキさん。お給料は、フィセター銀貨で250枚でよろしいですか?」

「

「それもそうですね。では、400枚にします。ですが、フィセター銀貨400枚ともなると一度にお

「いいよ。いくらくらいなのかわからないけど」

という話で

ちなみに

……おわかりいただけただろうか。

150! 枚!!

五百円玉より数倍重い銀貨が数百枚である。実際重い。

さすがの

「データを見るのは慣れてる。統一フォーマットが無いから苦労したけど、ソアラが整理したんだろ? 生データってほど乱雑でもなかったさ。どうにかまとめ直す程度にはできたよ。まあ、むしろ書き出すのに苦労したけど」

それを見た王女

「わたしの作った勢力図も大きくなってしまいましたけど……ナオキさんのは、すごく大きいですね」

「……もう一回言ってくれ」

「? ナオキさんの、すごく大きいですね」

「おおきくなりそうです」

「? まだ大きくなるのですか?」

純真な

その

「ソアラさんのも大きくなりますか?」

「はいっ、大きくしたいです。……ところで、どうして敬語なんですか?」

「数学的に再現できない美しい曲線には敬意を

「首の下に曲線……?」

と、

「そっ、そんな意味で言ってませんっ」

「じゃあ話を

「うう、満足げに無視されました……。このお

「おかげで

給料を盛り盛りしてしまったので、せっかくだから大きめの家にしてくれと

「どうして大きめのお

「いちいち山小屋に行くよりましだろ? でも、意外と

ソアラが山小屋に

黒ずんだ指先を見せると、ソアラがくすりと笑った。

「わたしがここの

「なんか言ってたのか?」

「ええ、家の中のことに興味を向けずに、ただひたすら

「変なあだ名をつけないでもらいたいもんだ」

「部屋の

「そうかもしれないけど……そんなにおかしいか?」

「いいえ、なんでもありません。お気持ちはよくわかりますから」

なんかツボに入った……とはまたちがう感じだけど、ソアラが笑いを

「まあいいさ。それじゃあ、そろそろ本題に入ろうか。この資料をどうぞ」

「ふふふ、ごめんなさい。こほん……ええっと、これはどんなものですか?」

ソアラに

「血がついていますね。おまじないですか?」

「ひっぱるねそのネタ。切る時に失敗しただけだ。慣れない

ホチキスとレポート用紙はマジで

「書いてあるのは

「将来のことですか」

「そう、つまり予測だ。これが大事でね。専門家じゃなくても

「なるほど。将来を予測できてこそ専門家、ですか」

「そのとおり。さらにもうひとつ。これはかなり難しいんだが──予測を当てて、ようやく一人前だ」

「ナオキさんが

「今度もうまくいくといいけどね。さてそれじゃ、計画書に書いたことを説明しようか。それと、当たり前だが

「はい。お願いします。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

応援すると応援コメントも書けます