第16話

とうとうラヴィニアが、探偵よろしく最後のヒントを提示してくる。

三人はしばし考え、ラヴィニアの視線の先を辿り――そこにある物をみて、「ああ!」と揃って声を上げた。

「まさか、鏡台⁉︎」

「その通り」

ラヴィニアは鏡台に歩み寄ると、その上に並ぶ化粧品を覗き込んだ。「触れてもよろしいですか?」とギブソン氏の了解を得ると、一つ一つ口紅の蓋を開け、清潔な布巾に色を塗り始める。

「ギブソン様。その女性は、鏡台を使って口紅を塗り直していたのではないですか」

「し、していた!」

首がもげそうなほど頷きながら、氏も鏡台に歩み寄る。

「高価なものを盗まれたらたまらないと、ずっと女を監視していたんだ。だが口紅を塗り直したいと言われた時は、特に何も思わなくて」

「女性が化粧を直すのは、ごく自然なことですからね。彼女が自分の口紅を取り出し鏡に近寄ったなら、ギブソン様が不自然に思わないのも当然のことでしょう」

ラヴィニアはゆったりとした手つきで、三つ目の口紅を手に取る。

「そして女性は、ほんのわずかな隙に自分の口紅を奥様の化粧道具の中に紛れ込ませたのです。この方法なら、化粧に疎い男性が異物に気づくことはありません。当然ながら、お客様の私物に紛れた口紅を、我々メイドが拾い上げることもないでしょう」

「だけど、化粧道具の持ち主である奥様だけは、増えた口紅に必ず気づく……」

自分で口にしながら、クイナは軽く身震いした。

なんと恐ろしい手口だろう。小慣れたやり方に、底知れぬ悪意を感じる。

お前の夫と一夜を過ごしたぞ、という妻に向けたメッセージ。その痕跡を見つけた時、ギブソン夫人はどんな思いをするのだろう。

「おい、口紅はいくつかあるぞ。さっさとあの女の口紅を寄越せ!」

急に勢いを取り戻したギブソン氏は、傲慢な口ぶりでラヴィニアに指図する。

――そんなこと、メイドにわかるわけがないのに。

あまりに身勝手な彼の振る舞いに、クイナはだんだん腹が立ってきた。

そもそも奥方が不在の時に、見知らぬ女性を部屋に上げる方が悪いのだ。それなのに、さも被害者のように振る舞って、恩人であるラヴィニアを怒鳴りつけるとは恥知らずにもほどがある。

もう我慢の限界だ。ここは後輩のためにも、一言がつんと言ってやらなくては。

「ギブソン様。お言葉ですが――」

「ありました。この口紅です」

クイナが抗議の言葉を口にしかけたのと同時に、ラヴィニアが一つの口紅を掲げた。蓋に花模様が描かれた容器を、彼女はゆっくり氏に差し出す。

「これか⁉︎ これなんだな⁉︎」

「はい、間違いなく」

食いつかん勢いで迫るギブソン氏に、ラヴィニアは自信たっぷりに頷く。

氏はひったくるように口紅を受け取って、さっそく中の確認を始めた。

「そうだな。言われてみれば、確かにこんな色をつけていたような……」

「あなた、ただいま!」

溌剌とした女性の声が、扉の方から聞こえてくる。ギブソン氏はぎくりとすると、慌てて口紅を懐にしまいこんだ。

「おお、マリリン! 待っていたよ!」

どうやら夫人が戻ってきたらしい。先ほどの傍若無人な振る舞いが嘘のように甘い声で応えると、ギブソン氏はクイナたちに小声で囁く。

「とにかく、この件は他言無用だからな。さあ、出ていけ!」

チップをラヴィニアの手に捩じ込んで、「しっし」と犬を追い払うように三人の背中を押す。

押されるまま三人がギブソン氏に背を向けると、ちょうど部屋に入るギブソン夫人と鉢合せるかたちとなった。

「あら。ごめんなさい、まだお掃除中だった?」

夫人はメイド三人の姿を認めると、大きな瞳を丸くした。毛皮のコートを脱ぎながら、申し訳なさそうに部屋を見回す。

「ちょうどいま終わったところだよ! 諸君、ご苦労だったな!」とギブソン氏が代わりに答え、メイドたちを無理やり扉の外へと押し出した。

ラヴィニアが「あの」と何か言いかけるが、会話を断ち切るように扉は勢い激しく閉ざされる。

「おお、ダーリン! 君がいない夜は凍えるように寒かったよ!」

「まあ、寂しがりやなんだから」

扉の向こうから、仲睦まじい会話が聞こえてくる。それ以上立ち聞きするわけにもいかず、三人はひとまず用具室へ向かうことにした。

「あなた、すごいのね。探偵みたいだった」

廊下でのおしゃべりは厳禁だが、クイナは我慢しきれずラヴィニアに語りかける。

いつもは諌め役となるシーリンも、この時ばかりは「本当に」と同意した。

「おかげさまで助かったわ。ありがとう」

「お力になれたならよかったです」

ラヴィニアは控えめに笑った。誇る様子も恩着せがましい様子もない。

あ、この子いい子かもと、クイナはこっそり考える。

「でも、ちょっと複雑。あの奥様、いつもメイドに声をかけてくれる素敵な方なのよ。あんな人を裏切っておきながら、夫の方はお咎めなしなんて」

「私たちにあの方を裁く権利はないわ。気にしないことね」

シーリンの言葉に、「わかっているけどさ」とクイナは唇を尖らせた。

彼女が言う通り、クイナたちルームメイドに客を批判する権利はない。だがあの夫人が裏切りに気づかないまま夫と過ごすことになるのだと思うと、やりきれないものがある。

「ああ、そう言えば」ふと先刻の疑問を思い出して、クイナはラヴィニアの顔を覗き込んだ。

「どうしてあの口紅が、女のものだとわかったの。奥様がどんな化粧品を持っていたかなんて、あなたは知らなかったでしょう」

ここ数日、615号室の清掃担当はクイナとシーリンの二人組だった。新入りのラヴィニアが、ギブソン夫妻の持ち物を知り得たはずがないのだ。

いったい、どんな名推理が炸裂したのだろう。期待に瞳を輝かせて、クイナはラヴィニアの答えを待つ。

だがラヴィニアの答えは、予想と大きくかけ離れたものだった。

「だって、ギブソン様のシャツに口紅の跡が残っていましたから。私はその色と同じ口紅を選んだだけですよ」

「……え? シャツに?」

「はい。襟の内側に、キスマークがそれはもうべっとりと。きっと、お別れの抱擁をした隙に跡を残されたのでしょうね」

ラヴィニアの淡々とした語り口に、どこか悪魔めいた響きが加わり始める。

そう言えば、ギブソン氏から事のあらましを聞かされた時、彼女は妙に氏を見つめていた。あの時すでに、彼女は真相を見抜いていたのだろうか。

「着崩れていたのでわかりづらいですが、うっかり奥様と抱擁でもしようものなら、襟元があらわになることでしょう。そうしたら――」

「あなた! これは何なの!」

突如、女性の怒声が響き渡る。ギブソン氏の部屋からだった。さらに物がひっくり返るような音、男の情けない悲鳴があとに続く。

「ま、まさか」

「まあ、残念。せっかく教えてさしあげようと思ったのに」

なんとも気の毒そうに、ラヴィニアは眉を下げる。

だがその瞬間、彼女の口元がわずかに歪むのをクイナは見た。邪悪で底意地の悪そうな、計算高い黒い笑み――。

「では、急いで警備を呼んできます。このままだと、他のお部屋への迷惑になりかねませんので」

ぱっと表情を切り替えると、ラヴィニアはぱたぱたとその場を駆け去っていった。残されたクイナとシーリンは、愕然としてしばらくその場に立ち尽くす。

もしかして、彼女はこうなることを見越していたのではないだろうか。

だからギブソン氏に、首元のキスマークを指摘しなかった。探偵のような口ぶりで推理劇を繰り広げ、夫人が到着するまでのあいだ時間を稼いだ――。

「久しぶりに、癖のある新入りが来たわね」

シーリンがぼそっと呟いた。いつもは感情に乏しい横顔が、珍しく小さな笑みを浮かべている。

そうだね、と同意するうち、クイナもつられて笑ってしまった。

お客様を手のひらの上で転がすような悪辣ぶり。バーシャがこの話を聞いたら、きっと顔を顰めるに違いない。

「でも、私はあの子けっこう好きかも」

少なくとも、ちょっとやそっとの激務で逃げ出すようなタマではない。

これは面白いことになりそうだと、クイナは胸に期待を膨らませたのだった。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

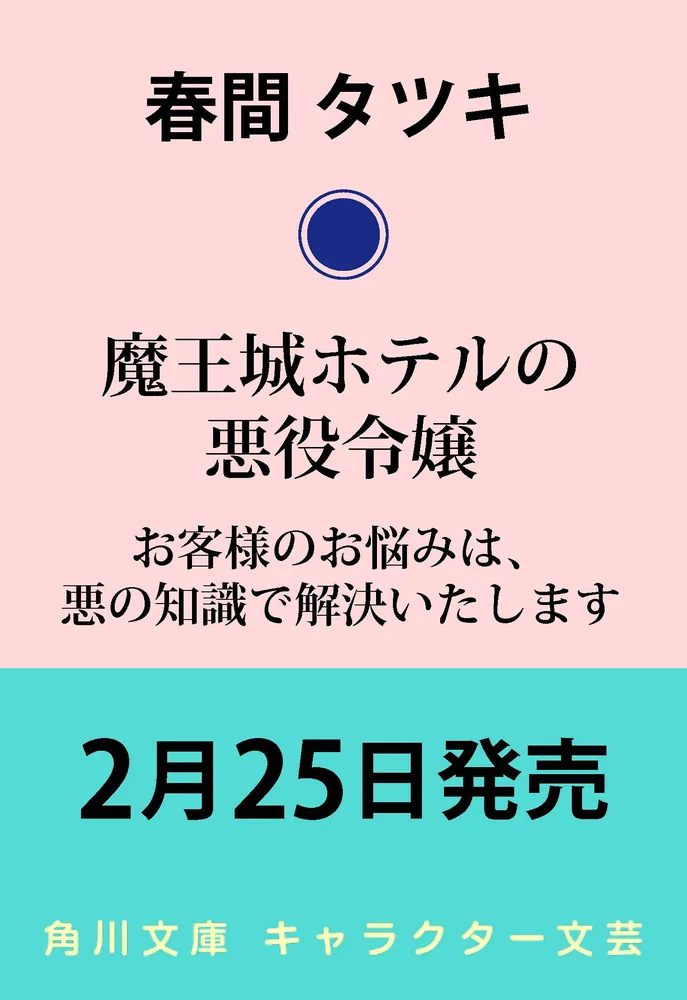

書籍を購入

書籍を購入

応援すると応援コメントも書けます