第9話

『魔族の肉体には、我々人間には存在しない小さな臓器が存在します。彼らはこの臓器より魔素を生成し、超常的な力を発揮するのです』

幼き頃に学んだ、

『また生成される魔素の質によって、外観や一部骨格に変化が生じてくるとされています。それ故に魔族の中には翼を持つ一族や角を持つ一族など、種々様々な種族が存在するのですよ』

教科書をなぞるばかりの授業は、退屈極まりないものだった。

おまけにラヴィニアが子供らしい質問を投げかけると、彼女は片方の口角を持ち上げて、嘲笑を飛ばしたものである。

『……エルフ? ドワーフ? はっ。それは人間が魔族より着想を得て作り上げた、架空の種族ですよ』

まだ絵本がお好きなのね、と皮肉を添えて、彼女は教科書をぱらぱらとめくった。

『魔族は人間よりも長寿ですが、それも種族によってまちまちです。危険な魔術も使用を制限されており、今では蛇を呼び寄せ、火を吹く程度の魔術しか残っていないと聞いております。魔族なんて、魔素がなければほとんど人と変わらぬいきものです。夢見がちな発言はおよしなさい』

その女教師とは、わずか一週間の付き合いとなった。ラヴィニアが教科書を丸暗記し、女教師の不要性と侮蔑的な態度を訴えることで、彼女との契約解消を勝ち取ったのである。

だがあまりにも腹を立てたせいで、こうして今でも彼女の嘲笑を思い出すことがあった。思い出しすぎて、授業の内容を一言一句違わず暗誦できてしまうほどだ。

――この子の髪も、魔素による変化によるものね。

従業員用通路を進みながら、ラヴィニアは目の前を歩く人影をじっくりと観察する。

ラヴィニアの案内役を言い渡された、アインという名の魔族の少年。一見すると人間の子供にも見える彼だが、ふわふわと揺れる黄金色の毛髪は、一本一本が硬質な輝きを放っている。

同じ金髪でも、人間のそれとはまるで異なる色合いだ。魔族の体が薬になると信じられていた時代なら、この髪数本でもいい値段になったことだろう。

「ねえあなた。アインといったわね」

「え! は、はい」

ラヴィニアの値定めするような視線を感じたのか、アインは恐る恐る振り返った。体を縮こまらせ、上目遣いにこちらの顔色をうかがう姿はさながら小動物のようである。

先刻の会話から察するに、彼も竜兵隊の見習いか何かなのだろう。こんな気弱そうな子供を兵士として駆り出すなんて、よほど人手不足と見える。

「最近、悪役令嬢って言葉を聞いたことはある?」

ラヴィニアの問いに、アインは怯えきった表情で首を横に振った。

「ありません! 今日はじめて聞きました。誰かが話しているのを聞いたこともありません!」

「ルードベルトは私のことを知っていたけど」

「閣下は世界中の新聞を取り寄せていますから! 僕も言いふらしたりしませんので、許してください!」

「……そう」

軽く質問しただけなのに、なぜか恫喝じみた空気になってしまい、ラヴィニアは追及を打ち止めた。

祖国では名前どころか姿絵までもがばら撒かれ、迂闊に外へ出かけられないほどであった。だが海を一つ越えたこの国では、さしてラヴィニアの情報は拡散されていないらしい。これなら、しばらくは平穏に過ごすことができそうだ。

「つ、着きました。ここです」

廊下の途中で、アインがぴたりと足を止めた。彼が見上げるのは、両開きの重厚な木製扉だ。表面には〝清掃部門事務所〟と大きく書かれたプレートが掲げられている。

「それと、先に一つ話しておかなきゃいけないことがあって」

すぐには扉に手を伸ばさず、アインはラヴィニアへと向き直った。内緒話でもするかのように、顔を近づけ声をひそめる。

「ここの清掃部門って、ちょっと独特なんです。注意しておかなきゃいけない事があって」

「注意?」

「はい。清掃部門には、人魔戦争時代の――」

「あれぇ、アインだ。こんな所でどうしたの」

アインが語るその途中で、弾むような明るい声が挟まれた。

二人がはっとして振り向くと、廊下の先に小柄な少女の姿がある。

年齢はラヴィニアより一つか二つ下だろうか。ぴょんと毛先が跳ねる藍色髪の隙間から、尖った耳介が覗いている。

服装は女中風のワンピースと白エプロンという組み合わせで、片手には使い込まれた箒が握られていた。

「ま、マルルカさん! お疲れ様です!」

少女の姿を認めると、アインは背筋をびんと緊張させた。まるで上官を前にした新兵がごとく、直立不動で敬礼する。

「一人、清掃部門に新人が入りまして! 閣下に命じられて、こちらまでご案内いたしました!」

「新人⁉︎」

アインの言葉に食いつくように、少女がつかつかと歩み寄ってくる。彼女の大きな瞳がぐりんと動いて、唖然とするラヴィニアの姿を捉えた。

「もしかして、新しいルームメイド⁉︎」

「え、ええ。私は」

「助かるよぉ!」

少女は感極まった様子でラヴィニアの両手をがしりと掴むと、上下に勢いよく振った。そのまま興奮気味にぺらぺらとまくし立てる。

「ただでさえ人手不足なのに、最近ベテランの子が立て続けに体調を崩しちゃって。冬の終わり目のこの時期じゃ、求職者もいなくてずっと困っていたんだ。来てくれて本当に嬉しい!」

なし崩し的に就職した事が、申し訳なくなるほどの歓迎ぶりである。振り解くこともできなくて、ラヴィニアはされるがまま体を豪快に揺さぶられた。

「あの、あなたは」

「あたしマルルカ! 清掃部門のルームメイドなの。あなたのお名前は?」

「……ラヴィニア、です」

まだ揺らされながら、家名は伏せて名乗っておく。

幸い、この名前にピンとくるものはなかったようで、マルルカは「都会っぽい名前だね」とだけ言って、ラヴィニアの腕を引き寄せた。

「主任に紹介するよ。さ、入って入って」

「え、ちょっと――」

返事をする間もなく、事務所の中へと引きずりこまれる。閉じゆく扉の向こうで、「ご健闘を」とアインが小さく敬礼した。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

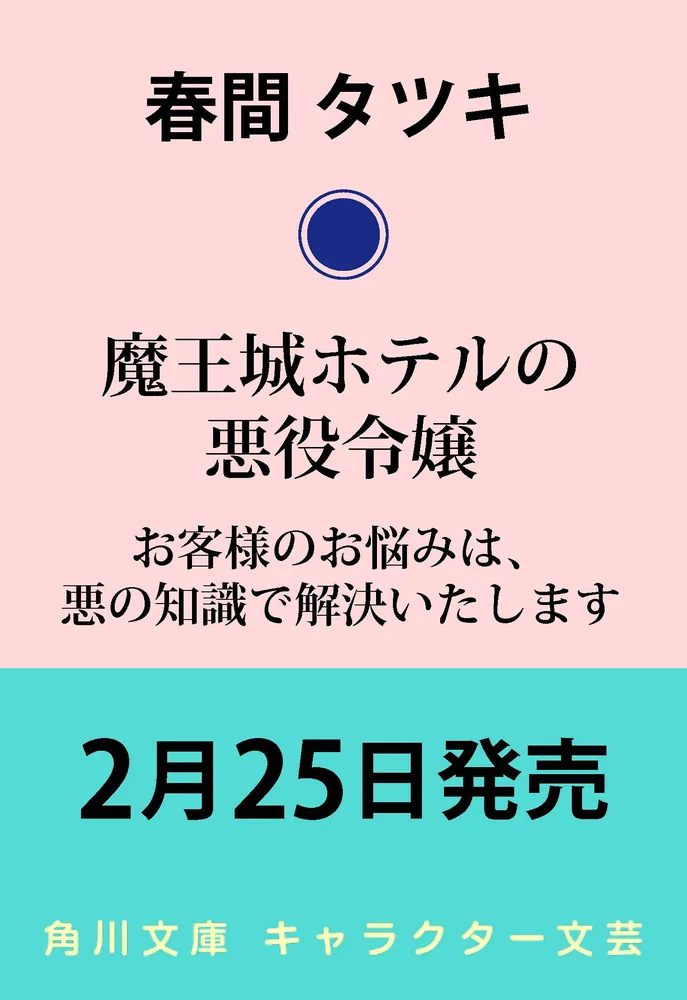

書籍を購入

書籍を購入

応援すると応援コメントも書けます