第8話

しん、と室内が静まり返る。

すべらかに語り終えたルードベルトを前に、ラヴィニアはぱくぱくと魚のように口を開閉させた。

これは、いわゆる不採用告知というやつだろうか。

こっぴどく婚約破棄をされた経験はあるが、こんな形で男性から誘いをお断りされるのは、生まれてはじめてのことだった。

「そんなことを言っている場合なの。いまは接客よりも優先すべきことがあるでしょう」

「おや、ここはホテルですよ。何よりも大事なのはお客様に決まっているではないですか」

「でも負債は。あんな返済不可能な契約で押し付けられた借金を、どうするつもりなの!」

「確かに悩ましい問題です。正直なところ、あなたの持参金もかなり魅力的ではあるのですが……。求婚をお受けできない以上、仕方ありませんね。これもお返しします」

丁寧にたたみ直した令状の写しを、恭しく差し出される。

完全なる拒絶だった。勝負をかけた〝持参金〟をつき返されては、ラヴィニアもこれ以上食い下がることはできない。震える手で紙を受け取った。

「大変複雑な事情をお持ちのようですし、城内への無断立ち入りなど諸々のことは不問に付すといたしましょう。――いいな、ナバル」

「それが閣下のご意思なら」

壁際で沈黙を保っていたナバルは、直立したまま同意を示す。隣のアインは、目前で繰り広げられた駆け引きについていけず、目を白黒とさせていた。

「長旅でお疲れでしょう。部屋も一室ご用意します。ああ、それも外さなくてはいけないな」

忘れていました、とルードベルトはパチンと指を鳴らす。するとラヴィニアの両手を縛っていた鉄枷がしゅるりと蛇の姿になって、体をうねらせながら床に落ちた。

「きゃ! へ、蛇⁉︎」

「私の使い魔です。ご苦労、ゼト。戻っていいぞ」

労いの言葉をかけられた白蛇は、「しゅーつ」と応えるように音を鳴らして、部屋の隅へと消えていく。

奇術師に翻弄された観客のように、ラヴィニアはぽかんとして蛇の姿を見送った。

「アイン。すまないが、フロントまでラヴィニア様をご案内してくれ。部屋は本館のクラシックを」

「は、はい!」

主人に声をかけられるなり、ぴんと背筋を伸ばしてアインが駆け寄ってくる。

「ご案内します。どうぞこちらへ」

アインがぎこちない動きで扉を示すが、ラヴィニアは動けない。

ルードベルドにあっさりフラれたいま、これからどう行動すべきかわからなかった。

――まさか断るなんて……。この人、一体どうするつもりなの!

ペレグリックは悪名高い高利貸しだ。どんなに少額であろうと、彼に金を借りたが最後、永遠に完済できないまま人生全てを吸い上げられる――というのは、裏社会では有名な話。あの強欲親父の唯一の美徳と言えば、相手が貧乏人だろうと王族だろうと容赦なく取り立てる公平さくらいなものだろう。

そんな悪徳高利貸しとルードベルトの父親が契約を結んだせいで、アルハイム家がじわじわと嬲られていることについては、既に調べがついていた。

だからラヴィニアは、万が一にもルードベルトがこの契約を断るはずがない、と高を括っていたのだ。

それが、接客経験がないばかりにお断りされるなんて。

――これじゃあ、すべての計画が台無しじゃない!

心の中で、頭を抱えて悶絶する。

それも無理はない。ラヴィニアはこの計画に全てをかけて、有り金ほとんどをペレグリックの調査に使い果たしてしまったのだから。

「おや、どうかされましたか」

動こうとしないラヴィニアに、ルードベルトが声をかける。

早く出て行け、と言われるのかと思いきや、その顔は意外にも気遣わしげだった。

「ご気分が優れないようですね。早くお休みになった方がよろしいのでは」

まさか「あなたにフラれたせいで無一文が確定して、困り果てております」と言えるはずがない。自尊心と窮状の狭間に立たされて、ラヴィニアは唇を噛んだ。

――でも、細かいことを気にしていられる場合じゃないわ。せめてこの国を出て、自分で生活していけるだけの資金を用意しないと。

〝ペレグリックの有罪を確定させる情報〟は手元にある。大金を払ってでもこの情報が欲しい、という人間は大勢いることだろう。

だが、そうした人物に接近するには金がいる。対していまのラヴィニアには、明日の雨風をしのぐためのお金すらない。

――何でもいい。とにかく金を稼ぐ方法を考えなくちゃ。そうでないと、このホテルを出た瞬間ただの宿無しになってしまう。

たらりと冷や汗をかきながら、必死に考え抜く。そこでラヴィニアは、ふと先刻の会話を思い出した。

「ルードベルト。あなた、『清掃部門は求人募集をしている』と言っていたわね」

「ええ、確かに」

どうしてそんなことを訊ねるのかと不思議そうにルードベルトは首肯する。

――これだわ。

なりふりなど構っていられない。

ラヴィニアは恥じらいと後ろめたさを一時的に胸の奥へと押しやると、不敵な笑みを顔いっぱいに浮かべた。

「なら、そちらで雇っていただこうかしら」

「はあ⁉︎」

まず真っ先に、ナバルが声をあげた。よほど衝撃だったのか、赤毛が獣のように逆立っている。

「お前、何を言っているんだ! 客室清掃だぞ!」

「いやね。言葉の意味くらいわかっているわよ」

「わかっているって……お前、貴族なのだろう。自分で掃除なんてしたこともないくせに」

「まあね。だけど私、大体のことは人より上手くできますから」

愕然とするナバルを軽くあしらうと、ラヴィニアは裾を翻してルードベルトに向き直った。

「先ほどのご無礼を、どうぞお許しください」

謝罪の言葉を口にしながら、じりりと一歩前に踏み出す。

「でも私、他に頼れる方がいないの。どうか助けると思って、雇っていただけないかしら」

「そんなことを言って、まだ閣下をたぶらかそうと思っているのだろう。諦めが悪すぎるぞ」

実のところ本当に困っているのだが、ナバルは程よい勘違いをしてくれた。金に困って雇われの身になったと思われては、あまりに格好がつかない。

あえて悪い顔を作り上げて、ラヴィニアはわざとらしく語り出した。

「でもこのままだと私、父に見つかって故郷に連れ戻されてしまうわ。いざ帰国となったら大勢の記者が押し寄せて、『今まで何をしていたのか』と聞いてくるでしょうね」

「な」

「そうしたら私、このホテルについてあることないことを口にしてしまうかも。そして翌日には私の発言が記事となって、あちこちにばら撒かれて……。まあ仕方ないわね。だって私は悪役令嬢だから」

迂遠な脅し文句は、なかなかに効果的だった。

男性陣はすっかり言葉を失って、ラヴィニアの姿をぽかんと眺めていた。

「……これはこれは」

やがてルードベルトが口を開いた。

苦笑いだろうか。それともラヴィニアの太々しさを面白がっているのだろうか。くつくつと笑いをこらえながら、肩を震わせている。

「さすが悪役令嬢、手強いですね。そこまで言われては、こちらも嫌とは言えません」

「なら――!」

ぱあっと瞳を輝かせたラヴィニアに、ルードベルトはゆっくりとうなずく。

「いいでしょう。春になる前に新人が欲しいと、客室部門からも催促があったところです。あなたを採用します」

「ええ。よろしいのですか……」

ナバルは戸惑いのあまり、叫ぶ気力も失ってしまったようだ。主人の決定に、ただただ困惑の表情を浮かべた。

「こんなのを送り込んだら、バーシャ殿が怒り散らしますよ」

「彼女からは、猫でもいいから働き手を寄越せと言われている。人間なら問題ないだろう」

失礼な会話が聞こえてくるが、文句を言っている場合ではない。顔には出さないものの、今のラヴィニアは喜んで「ニャン」と言えるくらいには必死だった。

「どんな仕事もやるからには完璧にこなすわ。任せてちょうだい」

「良い意気込みですが、清掃は決して楽な仕事ではありません。働きが悪い場合には即日解雇もありえますのでご注意を」

これにはラヴィニアも、反論の言葉を挟まなかった。

ラヴィニアとて、いつまでもこのホテルに居座るつもりはない。これはあくまで次なる悪事のための資金稼ぎ。船代が貯まったら、出ていけと言われる前に退散する予定だ。

「業務の管理・指導は清掃部門責任者のバーシャに一任しております。まずは彼女に挨拶をしてください。――アイン、ラヴィニアさんを案内できるか」

「は、はい。わかりました!」

ぴしっと敬礼すると、アインは転がるように部屋を出ていく。

そろそろ退室の時間なようだ。小柄な背中が廊下へ消えていくのを横目で確認しながら、ラヴィニアはルードベルトに一礼した。

「それでは失礼します。総支配人」

できるだけ優雅に、妖艶に、切羽詰まった本心を悟られぬように――ゆったりと膝を折ると、応接室の扉をくぐり抜ける。

呼び止められることはなかった。こうしてラヴィニアのホテル従業員としての生活が、突如として幕を開くことになるのだった。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

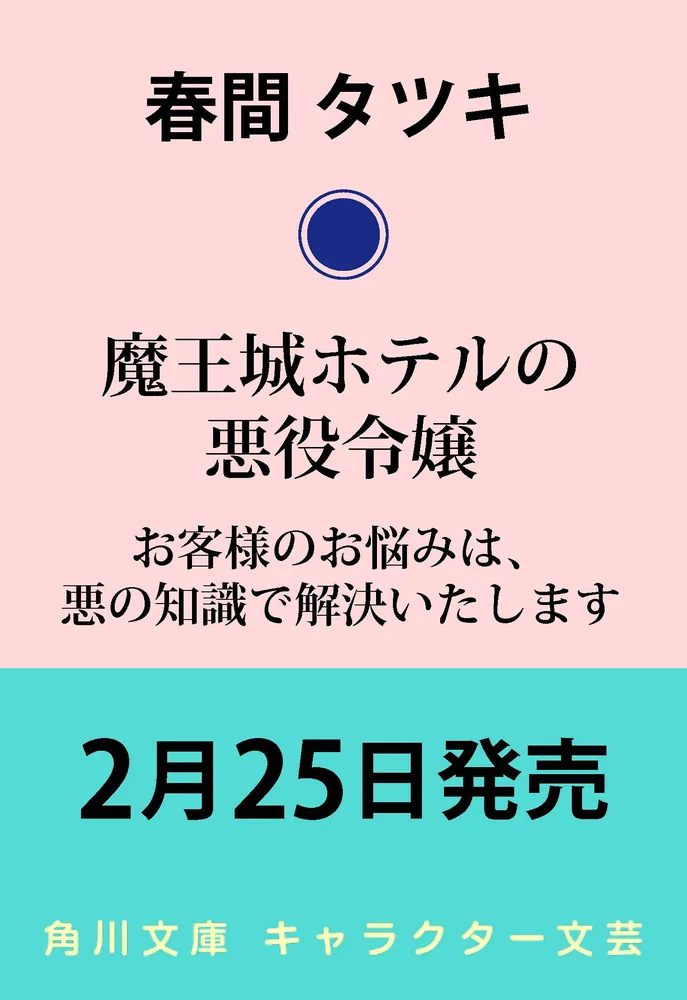

書籍を購入

書籍を購入

応援すると応援コメントも書けます