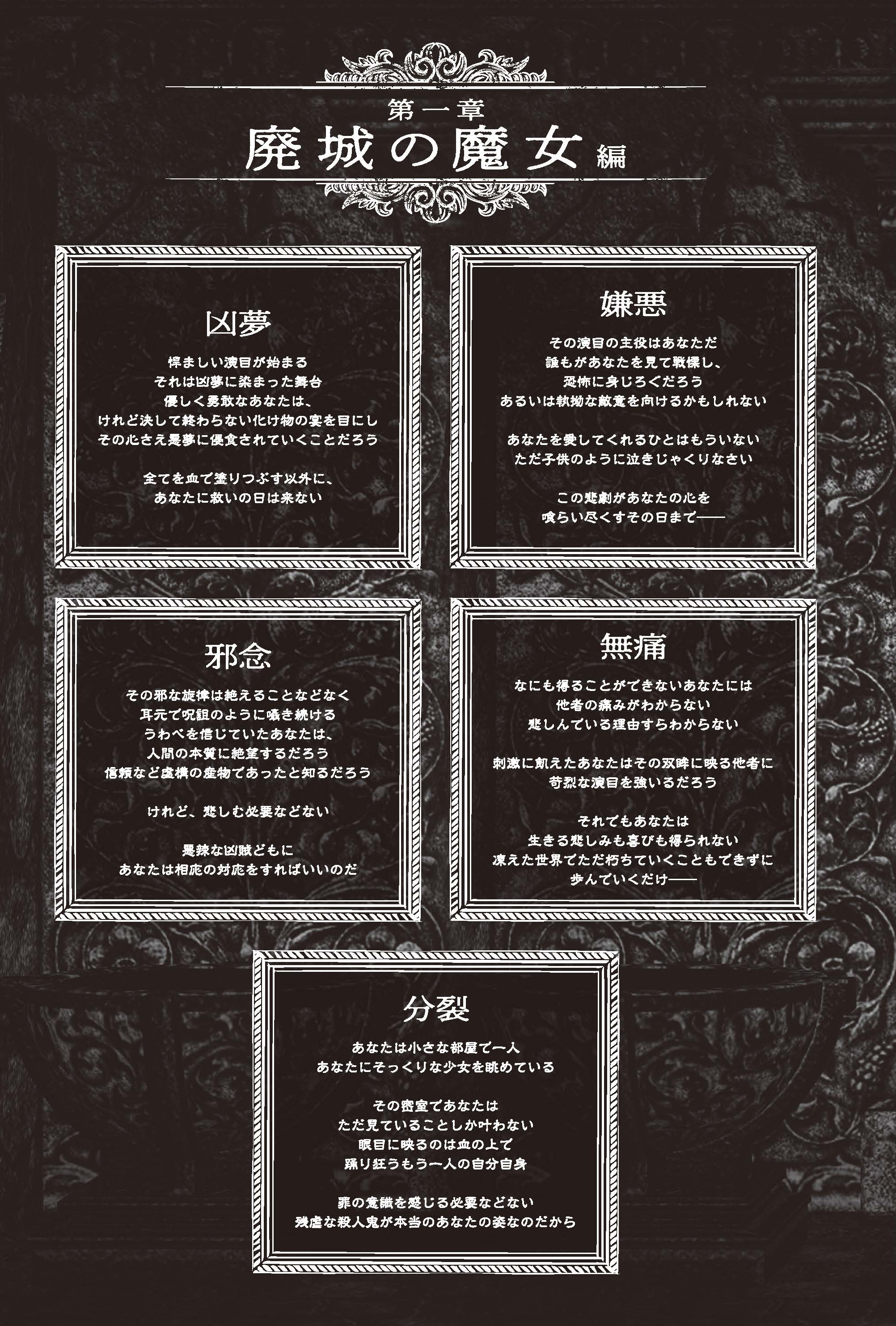

第一巻 第一章 廃城の魔女編

僕のお師匠さま 前編

白白明

朝――目覚めてすぐ、同じ毛布の中で寝息を立てている少女がいることにも驚かなくなった。

石造建築の二階、だだっ広い寝室の中央に、不釣り合いなほどに豪奢なベッドが一つ。

しばし窓に視線を向けて差し込む陽光を感じていた。手が触れるか触れないかの距離感で、彼女の慎ましい寝息が耳に入ってくる。窓の外には崩れ落ちた瓦礫の山や、焼け落ちた家屋が見える。外は、村ごと廃墟になった荒れ地だった。

今日もこの廃墟には、自分と彼女しかいないのだ。

魚をフライパンで火にかけ、度数の強い蒸留酒を振るう。

そこにさらにハーブを加えて塩コショウで味を調える。小さく切ったもも肉は植物の油で表面に焦げ目がつくまでからっと炒めて、事前に香辛料で炒めておいた飴色の玉ねぎとあえる。卵は三つほど割ってオムレツに。パイ生地に魚介と野菜をぶち込んでオーブンにシュート。並行してトルティーヤに緑野菜とハム、チーズを挟んで――

「なにこの豪華な料理……」

少女が大広間に顔を出したのはアルバが起床してさらに三時間ほど経過した後のことだ。

彼女の髪は羊の毛のようにふわらふわらしていて、そこに今日は三日月をかたどった見事な寝ぐせが三つほどくっついている。美しい絹のような白髪にエメラルドみたいな緑色の瞳、そして雪のように白い肌。いつもの彼女の寝起き姿だった。

「おはようございます。お師匠」

恭しく礼をする。敬愛する師匠の起床を讃えるのも一番弟子の嗜みである。

「今日ってなんか特別な日だっけ……」

「いやー、なんか作り始めたら止まらなくて」

「何時から作ってたの……?」

「六時くらいかな」

太陽は昇っていたし、たぶんそれくらいだろう。

「それからずっと作ってたの?」

「作り始めたら止まらなくて」

「それもう聞いたよ……」

呆れたように言ってから大口を開けてあくびを一つ。

「あの、ところで寝ぐせすごいですよ? とりあえず顔洗ってきたほうがよろしいかと」

「んー、そうする……」

少女は目を擦りながらよたよたと不安定な足取りで厨房を離れ、向かいの部屋へと入っていった。脱衣所からスルスルと布を着脱するときの聞きなれた音がして、深いため息が漏れる。

子供とは言えない年齢の男女が同衾しているのだから、こっちがこんな気を遣う必要はないんじゃ? と邪な欲望が脳内を駆け巡っていた時期もあったが、こんな暮らしが何か月も続くと話は変わってくる。

たぶん本人には全くその気はないのだ。

とはいえ普段から無防備な姿を晒されるのはいかがなものかと思う。何とかならないものか。ごちゃごちゃと頭の中で考えながら、料理をする手を動かし続けた。

一緒に住んでいる少女はリナリアと言って、アルバの名付け親である。

彼女とは人気のない見捨てられた土地で同棲している。二人の生活に立ち入るようなお客さんもいない。

朽ちた家々、崩れた石壁、雑草の生い茂った道、持ち主のいない古びた教会。そんな中では比較的形を維持している小さな二階建ての建造物に暮らしている。

その経緯は、はっきりとは覚えていない。というのも、ここに来るまで自分は名前を持たない何かだったからだ。

最初は、比較的人の多い町の、汚い道端で蹲っていたと思う。記憶が曖昧だが……空腹に堪えきれず街を彷徨い歩いていたのは何となく覚えている。でも食べ物にはありつけず、最終的に人通りのない道端の隅っこで力尽きて、生まれてきたことを後悔しながら死にかけていた。

リナリアはその時にアルバを拾ったようだ。

気づいたらこの家のベッドの上だった。そのままなし崩し的に恩人であるリナリアとここで暮らすことになる。

それ以前は? と聞かれても、アルバには何もない。親の顔も、元の名前も思い出せない。はっきりとしているのは、ここが自分の元いた世界とは異なる場所ということ。異なる時代、文化の世界だ。

テレビも電気もない、娯楽と呼べるようなものは本ぐらいなもので、魔法という概念が存在する。

この状況を正しく表現するなら、異世界転移ということなのだろう。肝心のアルバは中途半端に記憶喪失だが。

閑話休題――

ともかくそんな暮らしが始まって半年ほどが経過していた。異世界? もはやそんな現象に疑問を抱く感情など薄れきっていた。ここの生活に上手く馴染んだともいえる。

それよりも今の悩みは、プライバシーの欠如だった。

「なんでよ」

その日、リナリアは朝からご立腹だった。

「ばっからしい、部屋を別にするなんて」ムスッとした顔のままぷいと横を向く。

「そんなに変なこと言ってないと思いますけど」

「私のそばにいるのが嫌なの?」

「嫌じゃないです」

「いいアルバ!」人差し指を立てて言う彼女は威嚇する猫のようだ。「弟子と師匠はいつもそばにいるものなの。食事のときも、寝るときも、それ以外も全部!」

「でも今のところお風呂は別ですよね」

「ふふ、ふしだらなこと言うな!」

急に顔を真っ赤にして怒り出した。

アルバが生物学的に男であることには無頓着なようだが、人並みの羞恥心はあるらしい。

「とにかく、許容しかねます。弟子たる者、本来なら師匠の一挙手一投足まで目を凝らして、その在り方や技術を盗み学んでいくものなんです。それを自ら放棄するなんて、やる気がないとしか思えないわ」

「……ま、まあ、とにかく別室はなし、寝るときも一緒がいい……ってことですか?」

改めて口にするとこの上なく恥ずかしい感じがする。彼女も顔を真っ赤にして目を泳がせた。

「それだと私が一緒に寝たいって言ってるみたいじゃない」

いや、みたいじゃなくてそういうことだよね?

「ふん、なによ……そんなに嫌なのかよぅ……」

口調が拗ねた子供みたいになってる。

「もうわかりましたよ……この話はおしまいです……」

疲れただけだった。食器を片づけつつ、立ち上がり、洗い場へと移動する。その後をリナリアもカルガモの子みたいに自然に追ってくる。

「なんです?」とことことついてくる彼女に振り向いて尋ねる。

「なにが?」きょとんとした顔をされた。

プライバシーの欠如だ。

少し過去に遡る。

二人の関係が明確に決まった日のことだ。

「私は悠久を生きる偉大な大魔法使いなのよ」

リナリア・センチェル――そう名乗った少女は腰に手を当てて、得意げに鼻を鳴らした。

高校生か、幼げな顔立ちからすればなんなら中学生にさえ見える少女が突然宣言しても、こちらの受け取る印象は威厳からは程遠い。大魔法使いというより魔法少女のほうがしっくりくる。

「どう偉大なんです?」

「話せば長くなるわ……」

「じゃあいいです」

「えっとね」

無視して話を始めた。どうやら聞いて欲しいらしい。

「ずっと昔にね、この世界には人類共通の敵、魔物ってのがいたの」

RPGゲームなんかでよくあるやつだ。

「魔物には剣や弓なんかじゃ対抗できない。人間絶体絶命! そこに颯爽と現れたのが――」

「お師匠さまだったと」

「ちがう」

ちがうのかよ。

「のちに『大賢者』って呼ばれるようになる英雄ね。その人が現れて、世界中の魔物を全滅させるきっかけにもなる『魔法』を作った。大陸の中心に大きな魔法学校を築いて、この世界に魔法を広めてくれた。私は偉大なそのお方に直々に魔法を教授していただいた偉大な十三賢者の一人なの!」

むふんと、高らかに言う。とにかく、そういう世界観である、らしい。しかし、

「すごいですね、世界にたった十三人しかいないなんて」

そんな人に拾われるなんて、ここに来るまでの酷い境遇を思うと感慨深いものがある。

するとこちらの感心とは裏腹に、彼女は気まずそうに視線を逸らしていた。

「まあ、年単位で入れ替わる制度だったから、私はほんの一年間だけだったけど……」

まさかの年度更新制だった。しゅんとなる彼女に、

「た、たった一年でも選ばれるならすごいことじゃないですか」すかさずフォローを忘れない弟子の鑑。

「そ、そうよね! そう! 私偉大なの!」

偉大って言葉、好きだなこの人。

「ちなみに悠久って言ってましたけど、おいくつなんです?」

「ざっと百十六才ってところね!」

おばあちゃんじゃないか。

「なんか失礼なこと考えてない?」

大魔法使い様は僅かに眉を寄せ、こちらを睨んだ。ぶるぶると首を振って否定しておく。

「というわけでアルバ」と、彼女は強い語調で目の前に座る弟子――少年の名前を呼ぶ。

「約束通りこれからお前に魔法を教えます。とっても優秀な私自らが教えてあげるの。誉れに思いなさい?」

彼女の双眸はキラキラと輝いていた。なにかを期待してるみたいに。

「はぁ」

「アルバ、そういうのよくないわよ」

アルバ――夜明け。

その名も何度も呼ばれ続けていればいい加減慣れてくる。記憶も名前も、何もないまっさらな自分に付けられた新しい名前。

「私の元で魔法を学ぶのだから、師匠である私には相応の敬意を払いなさい。教える方も楽しくない」

子供みたいに頬が膨らんだ。本音は最後だけな気がする。

「もちろん、ですよ?」

「わかってるのかしら……」リナリアは頬を掻きながらぼそぼそと言う。

「とにかく! 教えるからには半端はしないからね。ビシバシ鍛えるから覚悟なさい!」

なぜこんなにも彼女は自分に構いたがるのだろう。

「じゃあまずは座学から――」

そうして、自分の名前すら覚えていない少年と、魔法使いの少女は、師弟関係を結んだ。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

応援すると応援コメントも書けます