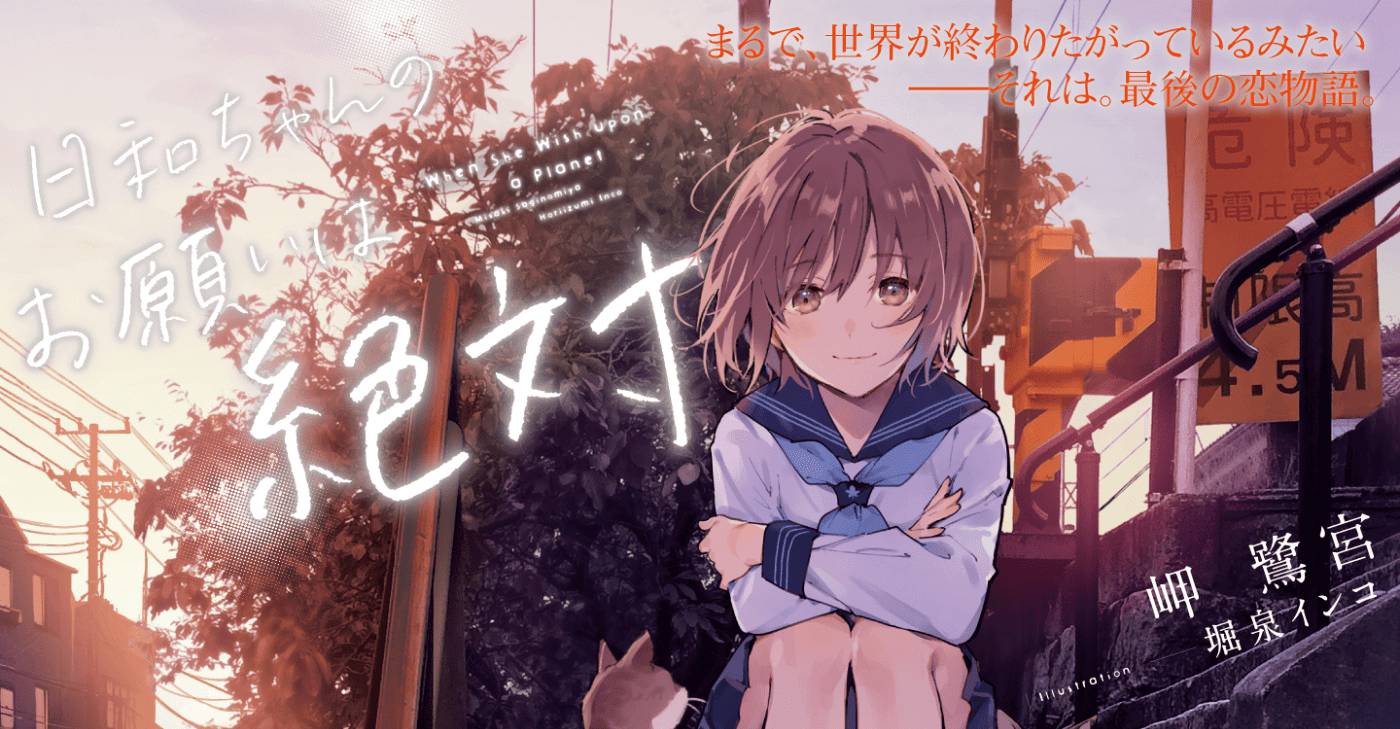

『日和ちゃんのお願いは絶対』第1話【恋物語】(4)

「――『1日分のビタミン』……『豆乳ラテ』……『チアシード』……んん……」

「日和、いつまで悩むんだよ」

「あ、ご、ごめん! もうちょっとだけ待って、すぐに決めるから……!」

「そう言って、もう十分近くここにいるんだけどな……」

――なんて、口では文句を言いつつも。俺はなんだか笑ってしまうのを抑えられない。

普段だったら時間の無駄なんて大嫌いなのに、日和とこうしているのは楽しいのだから、結局俺も、彼女ができて内心浮かれているのかもと思う。

――日和と彼氏彼女の関係になった翌週。

放課後の、コンビニでのことだった。

このところ、下校は彼女と一緒に、というのが日課になっていて、お互い時間があればそのまま尾道駅付近をふらふらすることもあって。今日も、このあと海沿いのベンチでお茶でもしようと、飲み物を買いにきたところだった。

「うーん……深春くんは何にしたの?」

「コーヒーだよ。好きだから、基本的に飲み物はこれって決めてるんだ」

「へー! そうか、一個決めておくと楽だね、なんかコーヒーって、深春くんっぽいし……。あー、どうしようかな~……」

「というか、逆になにを悩んでるんだよ。別にどれ選ぶかで今後が大きく変わるわけじゃないし、なんでもよくないか?」

「え! そんなことないよー!」

心外だ! という顔で日和はこちらを振り返る。

「だって、深春くんとお話しするときに飲むものなんだから……ちょっとでもおいしくて、楽しい気分になれるやつの方がいいよ! 失敗したら、微妙な気分で話すことになっちゃうし……」

「まあ、そこまで考えてくれるのはうれしいけど。でも失敗しても、それはそれで話のネタになるんじゃないか?」

「……はっ! 確かに! 確かにそうかも! で、でも……そうなるとより選択肢が広がる……?」

一層混乱した様子で、日和はおろおろと飲み物コーナーに視線を戻す。

「わたしは一体、何を飲めば……お味噌汁ドリンク……炭酸コーヒー……?」

……しまった、どうやら余計なことを言ってしまったらしい。

マニアック系ドリンクまで視野に入って、日和は一層混乱しているようだった。

「まあ、ゆっくり選んでくれよ。納得の一品が見つかるまで……」

ここまでくれば、とことんまで厳選をしてもらうしかない。俺も変に焚きつけてしまったわけだし、のんびり待とうと思う。

ただ、ぼーっと待ってるのもアレだし、マンガコーナーにでも行こうか。いつも読んでるシリーズの新刊が出てるかもしれない。

そんな風に考えていると――唐突に、レジの方から声があがった。

「――わ、な、なんですか!」

静かなコンビニの店内にふさわしくない、大きめの声量。

何事だろう、クレームとか? とそちらを向くと――レジの前に高齢の男性が立ち、店員となにか話している。

そして――、

「そ、それ、本物……!? 包丁……!? なにが要求ですか!」

「お、大きな声出すな! 金だけ出せば、ケガはさせないから!」

――反射的に、背筋に緊張感が走った。

慌てて気付かないふりで、視線を逸らす。

ぱっと見た印象では店員は、ちょうどうちの担任くらい。三十代くらいの男性。レジ越しに向かい合っているのはそれより年上の、多分五十代くらいの男性だったか。酷く顔色が悪くて、疲れ果てたような表情に見えた。

そしてその手には――どこの家庭にでもあるタイプの包丁が握られ、その切っ先が店員に向けられていた。

一瞬――冗談だろうと思う。

Youtuberかなにかの度を超したどっきり撮影。あるいは、バラエティ番組、テレビドラマの撮影……身内同士でふざけて脅かしあっているだけなのかもしれない。流れている陽気な店内放送のテンションも、そんな期待を後押しする。

けれど――もう一度盗み見たレジの前。

包丁を持った男の手はブルブルと震えていて、店員は唇が真っ青になっていて、皮膚感で理解する。

――本物だ。

本物の、コンビニ強盗だ――。

鼓動が一気に加速する。頭がかっと熱くなって、全身に汗が噴き出した。

「は、早く……! この袋に詰めろ!」

そう言って、ナップサックのようなものをレジに置こうとする男性。

ただ手元が狂ったのか、一度床に落として慌てて拾い直している。

考えてみれば、目出し帽などで顔を隠していないし、手に持った包丁もあきらかに普段使いの年季の入ったものだ。こういうことに慣れているようには見えない。

そもそも――この尾道は、犯罪なんかとは無縁の長閑な田舎町だ。

のんきな雰囲気で強盗なんて似合わないにも程があるし、犯人も経済的な困窮からしかたなく犯行に走ったのかもしれない。

――そうは言っても、店員の恐怖は相当なものだろう。

男性は真っ青の顔でレジを開け、お金をそこに詰め始める。

「……う、裏にも金はあるだろ! レジが終わったら次はそっちだ!」

「は、はい……!」

――それを見ながら、俺は祈るような心地で考えていた。

うん、そうだ、抵抗せずにそのまま金はすべて渡してしまえばいい……。

こんなに杜撰な犯行なんだ、どうせすぐ犯人は捕まる。

だったらここは、誰もケガをしないことが最優先だ。ひとまず犯人の言うとおりにしてしまえばいい――。

そしてその間――俺達はここに隠れていよう。

レジ辺りからは、商品棚の陰になってこちらの様子は見えないはず。

犯行前に店内確認もしていないだろうし、このままやり過ごせば俺も日和も無傷でいられるはず――。

――ただ、そこまで考えて。

俺は自然と、最悪の事態も脳内でシミュレーションしてしまう。

万が一……犯人がこちらにきたら。

俺達に危害を加えようとしてきたら……、

「っ!」

背中にじっとりと汗が滲むのを感じた。

もしそうなったら……俺が日和を助けないと。

俺は日和の彼氏になったんだ。あいつは抜けたところがあるし、自分で自分の身を守れるかも怪しい。なら――身を呈してでも、俺が彼女を守らなくちゃいけない。

こみ上げる緊張感に、俺は手に持った通学鞄を強く握った。

――そのとき。

「……!?」

ふいに――それまで棚の前にいた日和が、レジに向かって歩き出した。

いつもどおりのどこかふわふわした、浮き世離れしているようにも見える足取りで。

「お、おい! なにしてんだよ……!」

小声でその背中に呼びかけた。

「危ないよ! ここでじっとしてろって!」

なにしたいんだ日和!? もしかして、強盗が起きているのに気付いてない!?

そのままぼんやり買い物を続けようとしてるのか……!?

しかし、日和はこちらを振り返り、

「……大丈夫」

そう言って、いつもの優しげな笑みを俺に向ける。

「『お願い』で、なんとかできると思うから……」

――お願い。

その言葉に――一瞬遅れて理解が追いつく。

……そうか。彼女の能力を使えば。コンビニ強盗に「やめて」と『お願い』すれば、この状況をなんとかできるかもしれないということか。

「頃橋くんはここで待ってて」

あいかわらずの柔らかい声で、そう続ける日和。

……けど、本当に大丈夫なのか?

こんな状況で、本当に『お願い』を相手にかけることができるのか?

失敗すれば……大変なことになるんじゃ……。

底知れない不安がわき出すけれど――俺は動けない。

金属製のワイヤーでがんじがらめにでもされたように、そこから一歩も踏み出すことができない。

そして――、

「……あの」

――犯人の背後で、日和が声をあげた。

「今すぐ、凶器を捨てて――」

「――なんだお前は!」

犯人の声が、日和のお願いを掻き消した。

「――お願いです、そんなことやめ――」

「――う、うるせえ! お前に何がわかるんだよ……! 黙ってろ!!」

店員を向いていた包丁の切っ先が――日和を向いた。

その先端が、ブルブルと震えている。

「――刃物を下ろし――」

「黙れ!」

そう叫ぶと、犯人は乱雑に日和に歩み寄り、

「――も、もういい……お前が人質だ……!」

日和の身体を強引にホールド。持っていた包丁を、彼女の顔に突きつけた――。

頭にじんと痺れが走った。

まずい――日和が捕まった。

その顔のすぐそばに包丁の切っ先が――。

「おい店員早くしろよ! あ、あんまり遅いと……こいつがケガするぞ!」

「はっ……はい!」

――なんとかしなきゃ。日和を助けなきゃ。

かろうじて回る脳が、身体全体にそんな指令を強烈に投げかける。

けれど――、

「……っ!」

――やっぱり俺は動けない。恐怖と混乱で指一本動かすことができない。

なんでだ。

なんでこんな大切なときに、俺はなにもできないんだ。

「ちくしょう……遅えな!」

イライラとそう叫ぶと――犯人はひったくるようにしてレジの金が入った袋を手に取る。

そして、足取り粗く店の出口に向かいながら、

「に、逃げるぞ! お前も来い……!」

――しまった、逃げられる。

外に車でも用意しているのかもしれない。

そのまま日和を人質に逃げられたら、どうなるかわからない――。

「日和!」

もう、これ以上隠れているわけにはいかない。

なにができるかわからないけど、とにかく日和を――、

「――来るなぁ!!」

犯人が、叫びながら刃先をこちらに向けた。

「そ……それ以上近づいたら! こいつ殺すぞ!!」

俺は再び凍り付く。

ダメだ……行けない。俺は、これ以上追いかけられない――。

二人が店の自動ドアを出て外に出る。

入り口近くに置かれた古い軽自動車にジタバタと近づく。

けれど――車のキーを探そうとしたのか。ポケットをまさぐろうとした犯人が刃物を取り落とした。

「……クソッ!」

慌ててかがみ、それを拾う犯人。

そして、その瞬間――。

「――聞いて」

日和の静かな声が、もう一度響いた。

「刃物を捨ててください――」

見れば、日和はあくまで落ち着いた表情で。

動揺さえほとんど見られない穏やかな顔で、犯人に呼びかけていた。

言えた。

最後まで、お願いを伝えることができた――。

そして、ほんの短い間を置いて、

「あ、ああ……」

犯人は拾ったばかりの刃物を捨て、ぼんやりと立ち尽くした。

さらに、

「――こんなこと、やめましょう。わたしを解放してください。それから、警察を呼ぶので、大人しく連行されてください」

「……うん、わかった」

犯人が、日和に回していた腕の力を弱める。

二人の身体が離れ、犯人は自分に言い聞かせるように言葉をこぼす。

「そう……だよな。強盗なんて、ダメだよな……」

あれだけ興奮していたのに。

もはや我を忘れた様子ですらあった犯人が、冷静になった。

『お願い』が、効力を発揮したんだ――。

――短い間を置いて、俺は実感する。

もう――大丈夫だ。

日和は、助かった――。

「……ひ、日和!」

――喉から声がこぼれ出た。

凍り付いていた関節が動き出し、俺はおずおずと日和の方へ走り出す。

気付けばいつの間にか日は落ちかけ、空は群青と橙の複雑なマーブル模様になっていた。

光の点り始めた向島と、それを反射してちらちらと光る瀬戸内海の波。

そんな景色を背景にして――日和は俺に、柔らかい笑みを浮かべた。

――一刻も早く彼女に触れたかった。

その手を取って、存在を確認したかった。

こみ上げるうれしさに、恥ずかしいほどの笑顔になってしまう。

でも、今はこれを隠さないでいたいと思う。

日和はきっと怖い思いをしただろう。拘束されている間、不安でしかたなかっただろう。

だから俺は、これまでで一番の笑顔で、日和を迎えに行きたいと思う。

ほんの少しでも、彼女を安心させたいと――、

――バチュン。

――水っぽい音がした。

――視界で鮮やかな赤がはじけた。

次いで、ドサッという重い音。

立ち止まり視線をやると――犯人が倒れている。

「……えっ?」

――爆ぜていた。

今まで犯人の頭があった場所、首から先が、崩れた果物のように白、赤、ピンク、黄色に爆ぜていた。

そこからどくどくと流れ出している、鮮やかな赤色の液体――。

――その隣で日和は。

俺の彼女は眉を寄せると、憐れむように犯人を見下ろし――つぶやいた。

「……間に合ったのに」

……わけが、わからない。

なにが、起きている?

いつもどおりの景色、目の前の彼女、風には磯の香りがして街は普段どおりに回っている。

なのに――これは一体、なんなんだ?

現実味が皆無だった。

どこか映画を見ているような――ゲームの画面の中を眺めているような感覚。

犯人のグロテスクな有様にすら、おそらくすでに命を落としたその身体にすら、なんの感慨も覚えられない。

そしてさらに、不可解なことが起きる。

――周囲に集まり始めるエンジン音。

顔をあげると――いつの間にか駐車場の周囲を黒い車に囲まれている。

同じ車種、同じ型のワゴン車達。

そしてそこから黒子のような、機動隊のような出で立ちの人々が降りてきて、手際よく周囲に散らばる。

ある者は犯人の亡骸に駆け寄り、その身体を速やかにワゴン車に運び込む。

ある者はようやく集まり始めた近所の人々に声をかけ始める。

さらに――その中の一人、唯一スーツを着た気弱そうな初老の男性が日和のそばに立った。

「……なんで撃つの」

日和が、かすれた声でその男に尋ねる。

「お願い、間に合ったのに。殺すことなかったのに……」

これまで何度も話をしたことがあるような、けれどどこかビジネスライクなフラットな口調――。気付けば彼女の頬には――犯人の血だか脳漿だか脳そのものだかわからないピンクの何かが、小さくへばりついている。

「……念のため、です」

初老の男性は、歯切れ悪くそう答えた。

「あなたはもう少し、ご自身の価値を正しく理解してください……」

その言葉に黙り込む日和。それを同意と受け取ったのか、男性はうやうやしくハンカチで日和の頬を拭き取ると、もう一度口を開き、

「また、『お願い』をいくつかしてもらいます。県警と、病院と……目撃者へも、ですね。もみ消しと、記憶の削除になると思いますが……」

「……うん、わかった」

ため息交じりにうなずく日和。

けれど――彼女はこちらを一度見ると、

「……彼氏だけは、忘れさせなくてもいい?」

「いいもなにも、あなたに『お願い』されたらわたしは断れません」

「……そう」

それだけ言うと――どこか悲しげにほほえみ、日和はこちらへ歩いてくる。

そして、俺の目の前に立つと、

「……ごめん、びっくりさせたよね。いきなりこんなことになって……」

――あの日、告白されたときと同じような台詞だった。

けれど――予想どおりだったあのときと違って、今俺は目の前で起きていることが全く理解できない。

「な、なんだよこれ。なにが起きてるんだよ……」

そんな俺に、困ったような笑みを見せると、

「……あのね、はじめのうちは、本当に小さなお願いばかりしてたんだ」

彼女は言い訳でもするように説明する。

「周りの人にちょっとわがまま言ったり、失敗を許してもらったり……そういうことばっかりだった。でもね、そんなときにテレビで悲しいニュースを見て、なにかできないかなって思ったの。今思えば、それがきっかけ」

――気付けば日和の服には、血のしぶきが所々に飛んでいる。

意図的なデザインのような、デニムに散らされたペンキのような赤い汚れ。

「それからは、あっという間だった。お願いする相手が、周りの人から犯罪者になって、犯罪者から政治家になって、日本人だけじゃなくて外国の人にもお願いするようになって……。規模が大きくなるにつれて、助けてくれる人も増えていった。組織もどんどん大きくなって、外務省とか安保理とか他のNGOとかからも依頼を受けるようになった――」

「――ちょ、ま、待ってくれよ!」

思わず、俺は彼女の言葉を一度押しとどめる。

偶然にも――告白に答えたあの日、マネをしたタレントのような台詞で。

「なんの話だよ? 全然……わけがわかんないよ。安保理? 組織? 日和は、なんの……話を、してるんだよ……」

「……そうだよね、ごめん」

そして――日和は言葉を選ぶように小さくうつむいてから、

「……〈天命評議会〉って知ってる? 最近、独裁国家の民主化に関わったりしてる組織なんだけど……」

「そりゃ、知ってるけど……」

その名は、何度もニュースで見かけてきた。

自分との考えの違いを感じつつも、その実力を認めざるを得なかった……心のどこかで、憧れと敬意を抑えきれなかった組織――。

そして――日和は。

俺の彼女は、困ったように笑って俺に言う――。

「――ここにいるのが、〈天命評議会〉のメンバーで……」

「わたしが……その創始者で、リーダーです」

――その言葉に、思考が完全に停止した俺に。

上手くそれを飲み込めない俺に――彼女はこう、言葉を続けた。

「……内緒だよ?」

続きは本編で!すれ違う二人の恋の、結末は――。

第1巻重版決定!待望の第2巻、11月10日発売予定!

特設サイトはコチラ

→ https://dengekibunko.jp/special/hiyori_onegai/

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

応援すると応援コメントも書けます