二杯目 幸せをもたらす夏いちごのガスパチョ⑤

夏の盛りを超えたものの、まだ暑さは厳しい。

シーナが店をはじめて半月が経つというのに、いまだに客足はまばらだった。

店の様子が気になるようで、ハルタはたびたび顔をのぞかせる。

「隣町の知り合いから、夏いちごを分けてもらったよ。店で使うといい」

今朝は、夏いちごがたっぷり盛られた籠を抱えていた。

「夏いちごですか。珍しいですね」

シーナは鮮やかな赤い果実を、ひと粒つまみあげる。

「隣町は高地になっていて、ここよりずいぶんと涼しいんだ。だから、夏いちごの栽培に向いているのさ」

いちごを食したことがあまりないシーナは、味を想像して期待を高めた。

「こんなにたくさん……ありがたく使わせていただきます」

「料理が余ったら、いつものように夕食に持っておいで。楽しみにしているよ」

ハルタはそう言い残して、店を出ていった。

夏いちごの清々しい香りに、シーナの心は躍る。

今日はどんなスープがいいかしら?

夏いちごのスープにしてみようかしら?

夏いちごは、オレンジと合わせてもいいし、牛乳で煮込んでもおいしそう。

心ときめく食材を前にすると、色々なスープが浮かんでくるから不思議である。

とびきりおいしい、私のスープができますように。

アルバの助言を受け、シーナは〝私のスープ〟を作りはじめた。

それは、シーナなりに工夫を凝らしたスープのことである。

シーナのスープは麦のスープだけではなく、その日手に入った野菜や果物でお客様を思いながら丁寧に作る、日替わりスープとなった。

日替わりにすることで、町の人にも飽きずに通ってもらえるかもしれない。

お客様に喜んでもらえることが、シーナにとって何より嬉しいことだ。

人々の笑顔を思い描きながら、そっと夏いちごを手に取った。

可愛らしいいちごを、傷つけないように……。

そこで、店の扉が控えめにこんこんと叩かれる。

夏いちごのへたを取る手を止め、シーナは顔をあげた。

「お店、やっていますか?」

日よけの軽やかなボンネットを被り、麻布に美しい刺繍が施されたドレスを纏う、若い娘があらわれる。

肩からつるりと滑り落ちるのは、手入れの行き届いた栗色の長い髪。

ただ、顔色があまり良くないのが、気になった。

「はい。どうぞお入りください」

「エルザさんの、遠縁の娘さんだって聞いたけど……」

若い娘は用心深くシーナの様子を窺っている。

どうやらシーナは、エルザの親戚ということになっているようだ。

おそらく、エルザたちが親切心で、町の人たちにそう説明しているのだろう。

「シーナと言います。はじめまして」

「はじめまして。私はサラ。ロセリウス家の長女よ」

ロセリウス家といえば、この町の大地主である。

たびたびハルタたちの会話にものぼるため、町に来て日の浅いシーナでも耳にしたことがある名前だった。

「シーナさんにお願いがあるの。私がここに来たことは、家族には秘密にして」

「はい。分かりました」

「ありがとう」

サラは一番奥の席まで行くと、扉を背にして腰をおろした。

「お料理のことですが……」

シーナはその背中に向かって、控えめに声をかける。

「ああ、注文ね。いつもの麦のスープとパンを。ジャムは適当に」

「実は、本日は麦のスープのご用意がなく、日替わりスープのみとなっています」

「なんでもいいわ。あまり食欲がないから、少なめでお願いします」

サラは振り向きもせずにそう言った。

それは、すべてを拒絶するような、冷ややかな声だった。

何か事情がありそうだが、そっとしておくほうがいいだろう。

そう考えたシーナは速やかに調理場へ戻り、スープの準備に取り掛かることにした。

顔色が悪く、食欲がない……。

「連日の暑さで、体が疲れているのかも」

そこでシーナは、サラの体調に合わせて、スープを作ることにした。

まずは、すりつぶした夏いちごに白チーズを加えて、よくかき混ぜる。エルザが手作りした滑らかでさっぱりとした白チーズは、夏いちごにも合うはずだ。

さらに、レモン汁とはちみつで味を整えれば、完成まであと一歩。

「氷が溶けてないといいけれど……」

床板の一部を剥がし、土を掘って麦わらをしきつめた貯蔵庫から、壺を取り出した。

地下水が流れるこの周辺は、夏でも地中はひんやりと冷たい。この冷たい地中を利用して、町の人々は地下に氷室を作り、家の床下に貯蔵庫を設けた。

壺の中には、布に幾重にもくるまれた氷がおさまっている。

数日前より氷はいくらか小さくなっていたが、まだ形をとどめていた。

「念の為、準備しておいて良かった」

町の氷室を教えてくれた、アルバのおかげだわ……。

冬に切り出した大きな氷を貯蔵する町の氷室から、わけてもらった氷だった。

「これで、スープを冷たくできる」

シーナは氷水を張った桶に、静かにスープの器を沈める。

スープを冷やすことで、夏日でも口にしやすいはずだ。

仕上げには香草の葉を飾り、豊かな香りを足す。

「あとは、盛り付けるだけ」

大きめの木皿を取り出し、スープの器とパンを載せて、今朝摘んできたばかりのラベンダーの花を添えた。

少しでもサラさんの表情が、明るくなればいい……。

そう願って、シーナは料理を彼女の元へ運んだ。

「お待たせいたしました。夏いちごの冷たいスープです」

「…………」

サラは何も言わず食事をはじめる。ときおり、涙を拭っているようにも見えた。

しばらくすると、嗚咽のようなものが聞こえはじめる。

サラの背中は、小さく上下するように震えていた。

「どうされました? 大丈夫ですか?」

これ以上黙っていられずに、シーナは声をかけてしまう。

「ご、ごめんなさい。ずっと食欲がなかったのに……とてもおいしくて」

とうとうサラは大きな声をあげて泣き出した。

シーナは優しくサラの肩を撫でてやる。

「落ち着いたら、話を聞かせてくれませんか」

「ええ……」

サラは真っ赤な目でシーナを見上げてきた。

シーナはそっとサラの隣に腰を下ろす。

「夏いちごの甘酸っぱいスープなんて、はじめて口にしたわ。喉越しが良くて、するすると入っていく。昨日まで、何も食べられなかったのが嘘みたいよ。ラベンダーの花も、良い香りで可愛らしくて、とても心が和んだの。本当にありがとう」

瞳に涙をためながらも、サラは微笑んでみせた。

「さっきは、嫌な態度をとってごめんなさい。なのに、シーナさんはこんなにおいしい料理を出してくれて。私、自分がとても恥ずかしい。店主が代わってから繁盛していないと聞いて、一人で泣くのにちょうどいいと思ったの。こんなに素敵なお店に対して、失礼だったわ」

サラは、自分の気持ちに正直な人なのだろう。

シーナは、苦しげな表情を見せるサラのことを、どうしても悪くは思えなかった。

「いいえ。何かお辛いことがあったんですね」

「実は私、もうすぐ結婚するの。親が決めた相手だけど幼い頃から知っている人で、私は彼とだったら幸せになれると信じて結婚を決めたわ。だけど、今は不安で仕方ない。結婚なんてやめてしまいたいくらいよ。だけど、そんなの無理。親に顔向けできないし、町の人たちにもどう思われるか……」

サラは再び感情が昂ったようで、慌ててハンカチを目元に当てる。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

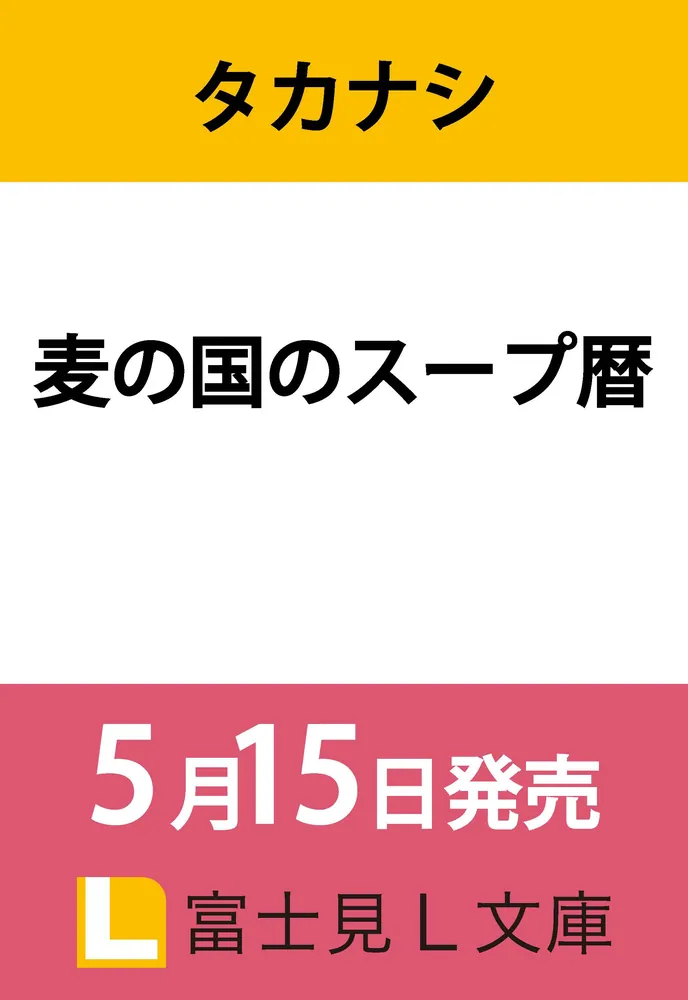

書籍を購入

書籍を購入

応援すると応援コメントも書けます