第18話

――上手くいっているようね。

一連の会話を外からこっそり立ち聞きしていたラヴィニアは、静かに扉から耳を離した。姿は見えないが、今頃バーシャは苦々しい表情をしているのであろう。大変いい気味である。

おそらくバーシャは根っからの善人だ。

せっかく『他人の感情を見ることができる』という強力な手札を持っているのに、それを早々に開示してきたあたりからも、喧嘩に不慣れな気質が透けて見える。お前の魂胆はお見通しだ、と厳しい言葉で脅しつければラヴィニアが退くとでも思ったのだろう。

だが実害を伴わぬ脅迫など、あってないのと同じこと。

そもそも、ラヴィニアを追い出したいならば、彼女の正体を外部に流してしまえばいい話である。それをしないのは、ルードベルトから口止めをされているからか、あるいはバーシャの良心故か。いずれにしても、彼女が信頼できる敵であることには変わらない。

バーシャは『一人前になれたら追い出さないでやる』と言っていた。

だが一週間で彼女に認められるほどの力を身につけるなど、土台無理な話である。

そもそも清掃とは密室の中で行われるもの。たとえラヴィニアが秘めたる清掃の才能を発揮したとしても、バーシャが一言「こいつは不要だ」と言ってしまえばあっけなく首を切られてしまうだろう。

そこでラヴィニアは攻め方を変えることにした。

バーシャに解雇を思い止まらせるのではない。バーシャがラヴィニアを解雇できない状況を作り出すのだ。

そのためにまずしたことは、メイドたちとの関係構築である。

彼女らの勤務形態、性格、仕事の癖、周辺環境――それらを事細かに調べ上げ、ここぞという場面で恩を売り、彼女たちの好意と信頼をかき集めるのだ。

肩を痛めた様子のメイドがいれば荷物を持ってやり、空の洗剤容器を見つけたらすかさず補充してやった。客との揉め事があれば飛んで行き、言葉で困ることがあれば通訳も進んでこなした。

先日のギブソン氏の件だって、慌ただしく走る彼から

あの子は仕事に不慣れだけど、一生懸命で気が利くいい子――そんな共通認識が、メイドたちの間にできつつある。

そんなラヴィニアを「一人前ではないから」と一週間で解雇しようとすれば、バーシャは部下たちからどんな目で見られることになるのだろう。

約束の日まで、残りわずか。バーシャがどんな決断を下すことになるのか、今から楽しみで仕方がない。

「ラヴィニア、鏡に汚れが残っているよ」

勤務六日目。ラヴィニアが渾身の力で清掃したはずの浴室に、マルルカからのダメ出しが入る。

「そんなはずないわ。特に念入りに磨いたもの」

念入りにしすぎて、時間が想定の倍もかかったのだ。それで拭きが足りていないと言われては、ラヴィニアも立つ瀬がない。

しかしマルルカは、迷いなく鏡の端を指差した。

「ほら、ここ。視点を変えてみると、跡が残っているのがわからない?」

言われた通り、屈んで鏡を確認する。そうしてみると、うっすら水はねの跡があるのがわかった。

「あ……」

「光が当たる角度によって、見えなくなる汚れもあるんだよ。掃除を終えたら、汚れが残っていないか必ず角度を変えて確認してね」

と言いながら、マルルカはさっそく鏡の汚れを拭き取り始める。彼女の素早さと丁寧な仕事ぶりを前にしては、ラヴィニアも素直に従うしかなかった。

地道な奉仕活動で評判を高めたラヴィニアであったが、肝心の清掃業はと言うとまだまだ発展途上だった。

仕事の流れは頭に叩き込んだものの、マルルカのように機敏に動けないし、箒や布巾を扱う手捌きには不慣れさが滲む。ベッドメイクも、いまだに一人では上手くできない。

――確かに、単なるルームメイドとしての技量はまだまだね。

役立たずとは言わせないが、ラヴィニアが半人前であることは事実だった。

マルルカの鮮やかな仕事ぶりを見ていると、自分もルームメイドの仕事を甘く見ていたと痛感させられる。

当面の目標は一週間解雇の回避だが、いずれは実力でも有用性を示さないと完全な勝利とは言えない。

「いたっ……」

次の部屋に移ろうとしたところで、指先に裂けるような痛みが走った。

見れば右手の人差し指に、ぱっくりとあかぎれができている。他にも指のところどころにひびのような線が入り、かつて白磁のようだった手のひらは、痛々しいほどに荒れていた。

「ありゃ、やっちゃったね」

マルルカが憐れむように眉を下げる。

「この仕事をしていると、どうしても手が荒れちゃうんだよねぇ。どう、痛む?」

「……問題ないわ」

のぼりかけた弱音をラヴィニアは飲み込んだ。

ほかのメイドたちも、同量の仕事をこなしているのだ。この程度で泣き言など口にできるはずがない。

「べつに死ぬような傷でもないし。さっさと次の仕事に移りましょう」

「そっか。あかぎれのところ、ベッドメイクの時シーツに引っかかりやすいから気をつけて」

そんな会話を交わしながら、二つ隣の部屋へ足を進める。すると背後から「待って!」と元気な声が肩を叩いた。

振り返れば、クイナとシーラの姿があった。二人も一仕事を終え、次の部屋へと移動中だったらしい。

呼び止めた声の主は、クイナだったらしい。彼女は足を止めたまま、服のあちこちをごそごそとまさぐり、やがて宝物を掘り当てたように、白い容器を掲げてみせた。

「あった! ……はい、これあげる」

「ど、どうも」

謎の容器を顔の前に突き出される。ラヴィニアがおそるおそる受け取ると、クイナはにかりと顔いっぱいに笑みを浮かべた。

「それ、旧市街の薬局で調合してもらったハンドクリームなの。あかぎれにも効くから使ってみて」

そこではじめて、ラヴィニアはクイナの真意を理解した。彼女はラヴィニアの手が荒れたと聞きつけて、自分の薬を分け与えようとしているのだ。

「そんなの悪いわ。あなたの分はどうするの」

「気にしないで」

と言うのはシーリンである。

「この子ったら、放っておくと棚から溢れるくらい化粧品を買い込むの。ハンドクリームなんて、腐るくらいあるはずよ」

「なにさ。私の化粧水、いつも勝手に使っているくせに」

「減らしてあげているの」

少女二人の応酬は、シーリンの優勢のまま終了する。交わされる会話の裏には作意も悪意も感じられなくて、ラヴィニアは容器を握りしめた。

「あり、がとう」

口慣れぬ感謝の言葉は、たどたどしく響いてしまった。だがクイナたちは気にする様子もなく、「じゃ、あとで」と手をひらひらさせて次の持ち場へと移動する。

いまだぽかんと立ち尽くすラヴィニアの手元を、マルルカが覗き込んだ。

「ラテリア薬局のハンドクリームだね。私もそれ好き」

「……そうなの」

「使ってみたら?」

言われるがまま蓋を開けてみると、薬品棚のような芳香がつんと鼻腔に染みた。だが不快ではない。不思議と心落ち着く香りである。少し掬い取ってみれば、ささくれた指先に柔らかなクリームがすっと馴染んだ。

――クイナたちにとって、これは記憶に残らぬくらい些細な親切なのだろう。だがラヴィニアにとっては、夜道で不意打ちされたのも同然の善意だった。喜びよりも動揺の方が勝ってしまって、どう反応すればよいのかわからない。

「とにかく、次の部屋に行きましょうか」

これ以上戸惑う姿を晒したくなくて、ラヴィニアは前方に視線を泳がせた。すると509号室の扉が目に入る。

今日も509号室には入室お断りの札がかかっていた。この扉だけは、初日から変わらぬ態度でラヴィニアを拒んでいる。このままルームメイドを続けていたら、この部屋主と相見える日も来るのだろうか。

「……ん?」

ふと妙な予感がして、ラヴィニアは扉に歩み寄った。

しげしげと眺めるうち、違和感の正体に気がつく。ドアノブにまったく手垢がついていないのだ。

確か五日前、入室お断りの札を戻す際にマルルカがドアノブを丁寧に拭いていたはず。それから今日に至るまで、まったく手垢がつかないなんてことがあり得るのだろうか?

ラヴィニアは思い切って、ドアノブに指先を滑らせてみた。ハンドクリームで湿った人差し指には、わずかにほこりが付着していたのだった。

「まさか、これ……」

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

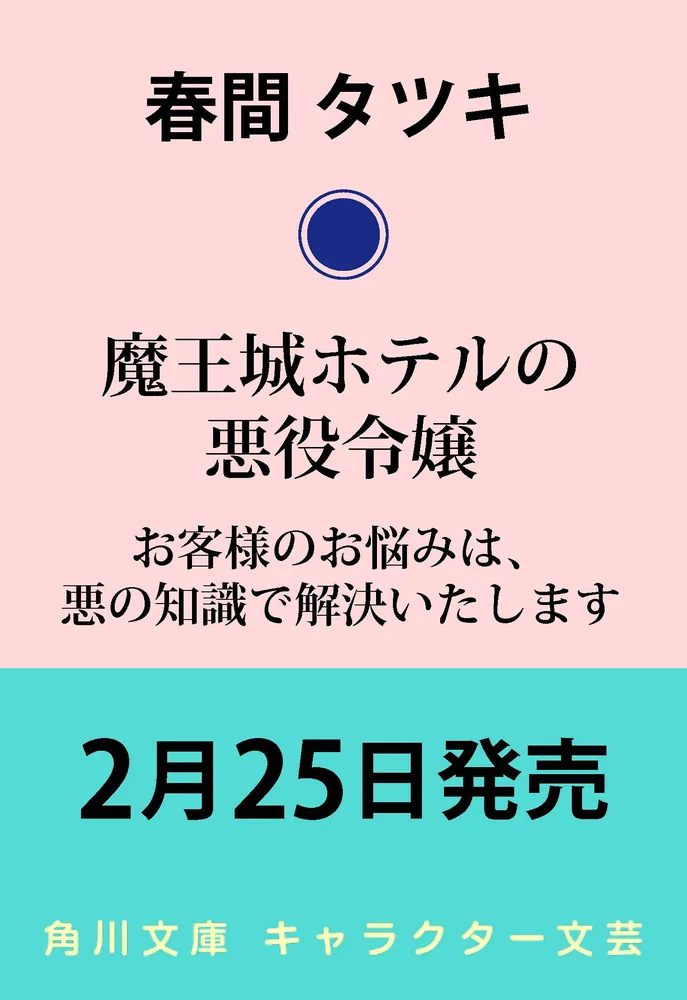

書籍を購入

書籍を購入

応援すると応援コメントも書けます