第3話

「いいかい、ラヴィニア。目的のためなら、どんな悪いことも迷わずやりなさい」

それは今から十四年も前のこと。

五歳の誕生日を迎えたラヴィニアの頭を撫でながら、彼女の父親セオドア・バースタイン伯爵は優しい

「世の人間は正しくあれ、誠実であれ、なんて言うがね。実のところ、悪いことをした方がずっと効率的に利益を得られるのだよ。お前が着ているそのドレスや靴だって、全部お父様が悪事で稼いだお金で買ったものさ」

「あくじで?」

「我々一族は、手段を選ばぬからこそここまで繁栄した。だからお前も、くだらない道徳や常識に縛られてはいけないよ」

良識ある人には、少々行き過ぎた冗談に聞こえたことだろう。だがこの時、セオドアは至極真面目だった。

それもそのはず、ラヴィニアの生家であるバースタイン侯爵家は癒着に賄賂、詐欺や暗殺など、あらゆる悪事によって富を築いてきた生粋の悪人一族なのである。その悪辣ぶりたるや、たいていの歴史的事件の裏にバースタインの影がひそむほど。

『悪人たれ』はバースタイン家の信念であり、教育指針であり、揺るぎなき家訓でもあったのだ。

そんな特殊すぎる一族の当主令嬢であるラヴィニアには、幼い頃から徹底的な〝英才教育〟が施された。

語学、ダンス、算術、法学、贈賄の作法、裏帳簿管理術、偽造文書作成講座――

一般的な令嬢教育の中にしれっと混じるのは、どれも不穏な名前の授業ばかり。

はじめは戸惑うラヴィニアであったが、年月を経るにつれめきめきと頭角を現すようになり、十歳となる頃には効率的な資金洗浄方法について、大人たちと議論を交わすまでに成長した。

「ラヴィニア。君は天才だな」

「あと五年もすれば、男なんて熟れたリンゴのように落とせるわ」

「いずれはとんでもない悪女に成長するのだろうね。頼もしいよ」

偽造通貨に情熱を注ぐ叔父も、各国の要人たちを籠絡してきた叔母も、百の顔を持つ諜報員の兄も、みんなラヴィニアを褒めそやしたものである。

普段は仕事でほとんど屋敷に居つかぬセオドアも、娘が特別優秀な成績をおさめた時だけは、ふらりと姿を現した。

「さすが私の娘だ。期待しているよ」

――その言葉が聞きたくて、どれだけ努力を重ねたことだろう。

バースタイン家の偉大なる当主にして、冷酷無慈悲な裏社会の王。けれども自分の前では優しく穏やかな父が、ラヴィニアの誇りでありすべてだった。

王子様なんていらない。おとぎ話みたいな恋なんてしなくていい。もっといっぱい勉強して、大人になったらお父様の仕事を手伝おう。

いつしか胸に宿ったのは、『父を支える』という幼い使命感である。

父への憧れを募らせるたび、ラヴィニアは悪の道へとのめり込んだ。

そんな彼女に第一王子との婚約話が持ちかけられたのは、十八歳を迎えた年のことである。

「お前とクリストフ王子を婚約させようと思う」

執務室に呼び出されるなりセオドアからそう告げられて、ラヴィニアはしばらく言葉を失った。

幸せな結婚など不要と思っていた自分に王子との婚約が持ちかけられるとは。これはいったい何の皮肉だろう。

それにバースタイン家はいわゆる〝陰の存在〟。地位や権力には固執せず、表では目立たぬよう徹するのが彼らのやり方だ。一族の人間が王家と縁を繋ぐなど、前例のない話だった。

「どうして王子と? 私が輿入れしたところで、一族に何の利もないと思いますが」

どうやって、とは聞かなかった。

手段は選ばぬセオドアのことだ。すでに実行に移る準備はできているのだろう。

「実は最近、一族の事業が立て続けに失敗していてね」

「え……」

「秘密鉱山はガス発生で閉鎖。美術品の贋作工房は火事で本物ごと消失。カペーの密輸船団はバラル海で沈没。このままでは、あと五年……いや三年もしないうちに、バースタイン家そのものが大きく傾くことになるだろう」

セオドアが口にしたのは、いずれも親族たちが多額の資金を注ぎ込んで立ち上げた大仕事だった。その全てが失敗するなんて不幸が、この世に起こりうるのだろうか。

だがセオドアの表情はこれまでにないほど深刻で、とても冗談だと片付けられる空気ではなかった。婚約の衝撃も忘れて、ラヴィニアはごくりと息を飲んだ。

「だから私を、クリストフ王子と婚約させると?」

「そうだ。王家という後ろ盾を使って、国内での地盤を固め直す。今の状況を打開するには、もうこの方法しか残っていない」

「ですが、近頃は穏やかな気性の第一王子よりも、苛烈で統率力に優れた第二王子こそ次期国王に相応わしいという声も聞きます。クリストフ王子が王に即位できなければ、この計画は頓挫してしまうのでは」

「だからこそ、お前を選んだのだよ」

セオドアは立ち上がると、ゆっくり娘に歩み寄った。

「お前なら、第一王子の手綱を握り、彼を王位に担ぎ上げることもできるだろう。だから私は、愛しいお前を手放すことを決意したんだ」

そっと両手を握られる。顔を上げれば、セオドアの縋るような眼差しと視線が絡んだ。

「頼みの綱はお前だけなのだ。どうか私を――一族を、救ってくれないか」

――お父様をお助けできるのは、私だけ……。

ひとたび胸の中で呟くと、いつしか疑念は消え失せて、熱い思いが胸に溢れた。

死んだ母のかわりに父を支える。それだけを目標にこれまで研鑽を重ねてきたのだ。一体何をためらう必要があると言うのか。

「承知いたしました」

ラヴィニアは父の両手を握り返し、力強く頷いた。

「第一王子と婚約します。お父様のご期待に、必ずやお応えします」

その日を境に、ラヴィニアの生活は一変した。

「どうして伯爵家の娘が第一王子と。不釣り合いにもほどがあるわ」

「あの家、金を相当溜め込んでいるらしい。浪費家の王妃様が言いなりになるのも無理はあるまい」

「金で婚約者の地位を買うとは、なんと下劣な」

王子との婚約が公になった途端、ラヴィニア・バースタインの名は国中に響き渡った。夜毎ささやかれるのは、彼女にまつわる下世話な噂ばかり。

社交の場に出れば好奇の視線がラヴィニアに注がれ、髪を留めるピンからドレスの裾にいたるまで、すべてのものが値踏みされた。時には見ず知らずの令嬢たちに激しく罵られたり、男たちから下卑た冗談を投げかけられたりすることもあった。

だがこの程度、悪の申し子であるラヴィニアには苦ですらない。

令嬢たちの罵倒など、小鳥のさえずりにしか聞こえなかった。自分を馬鹿にする男たちも、少し微笑みかけてやるだけですぐにころりと落とせてしまう。

向けられる悪意はどれもこれもお粗末で、報復は肩についた糸くずを落とすように簡単だった。

――案外、王妃になるのも悪くないかもね。

第一王子クリストフとの関係も概ね良好だった。

彼は良くも悪くも純真な青年だ。ラヴィニアのことは清楚でか弱いご令嬢だと信じて疑わず、常に紳士的に接してくれる。お陰でラヴィニアは、さほど体裁を気にせずのびのびと暗躍することができた。

これなら父親の役に立てる。一族の窮地を救うことができる。

望んだ婚姻ではなかったが、結果的には全てが順風満帆であるように思われた。この国を少しずつ掌握していく万能感に酔いしれながら、ラヴィニアは婚約生活を満喫するのだった。

あの、悪夢のような事件が起きるまでは。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

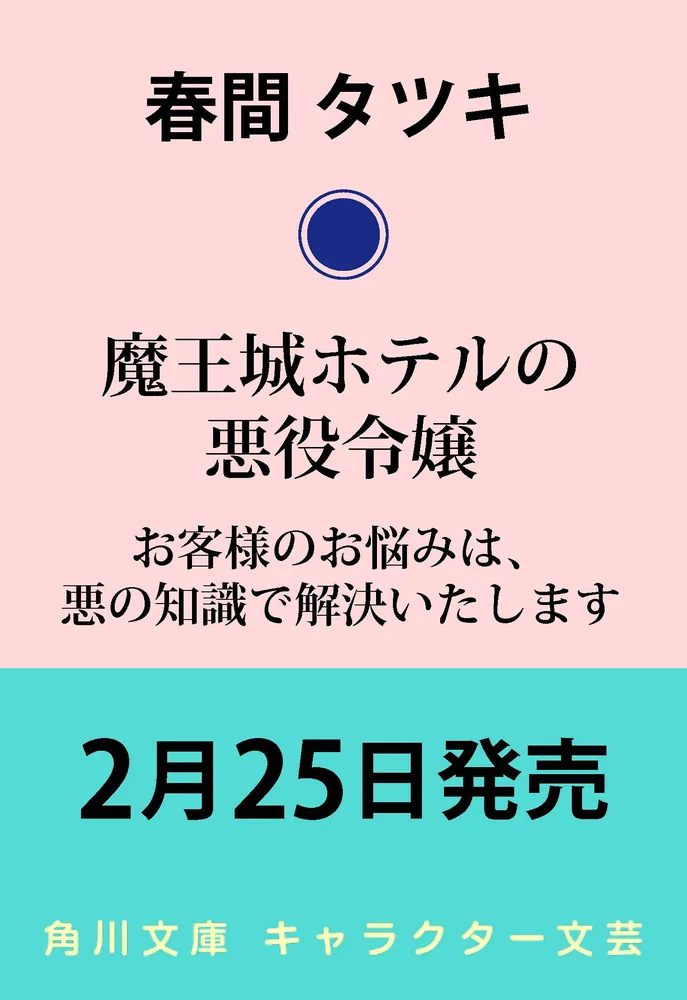

書籍を購入

書籍を購入

応援すると応援コメントも書けます