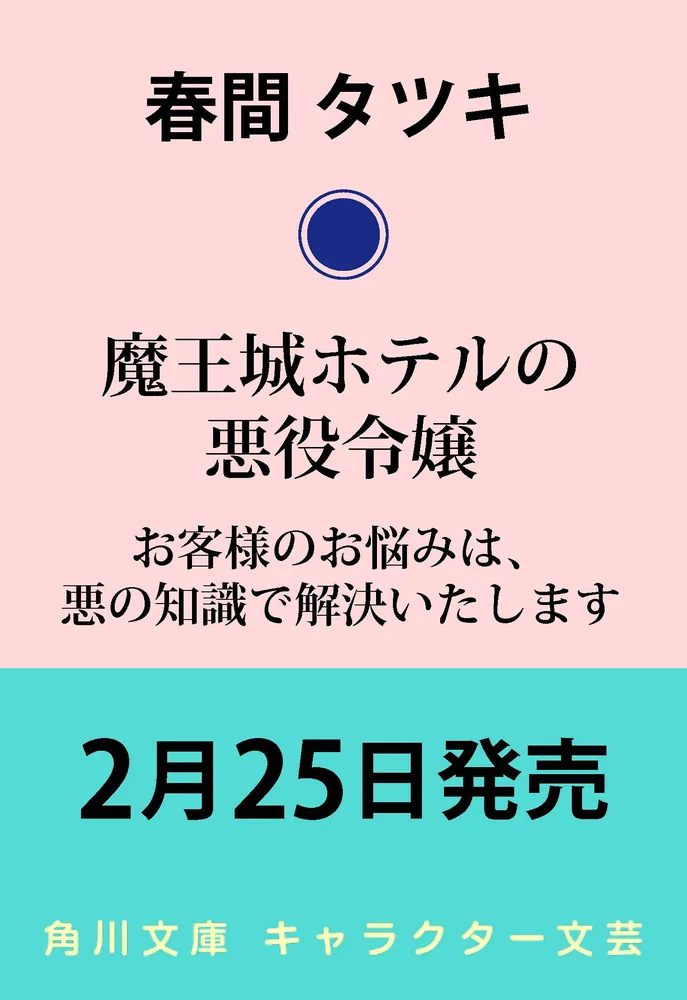

魔王城ホテルの悪役令嬢 お客様のお悩みは、悪の知識で解決いたします

春間タツキ/焦田シューマイ

第1話

ホテル・コンシェルジュ――

それは、飲食店の予約や交通手段の手配、失せ物探しに観光案内など、ホテル宿泊客のありとあらゆる要望に応えるスタッフのことである。

◇・◇・◇

――共和暦1605年、春。アルハイム公国、ホテル・アルハイムにて。

「たった一週間で帰国できるだと⁉︎」

驚愕の声が、早朝のロビーにきんと響く。

建築家エンリコ・ロスターは反響する己の声に脇目も振らず、コンシェルジュ・デスクに身を乗り出した。

「私の国まで最短でも十日はかかると聞いているが。その話は確かなのかね!」

「もちろんです、ロスター様」

デスクの向こうで自信たっぷりに答えるのは、まだ年若い女である。

ほっそりとした首筋に、真白い肌。顔立ちは凛として美しく、

華奢な身にまとうのは紺地に金のボタンをあしらった制服で、胸元には〝コンシェルジュ・ラヴィニア〟と刻印されたネームプレートが輝いていた。

「まずロスター様には、当ホテルの専用艇にてアルハイム港からマロノ港へと向かっていただきます」

女は穏やかに語りながら、慣れた手つきでデスクに地図を広げる。彼女の白い指先が、旅の経路をなめらかになぞっていった。

「到着後はそのまま、〝ローズマリア号〟にお乗り換えください。こちらの船がおよそ五日前後でランセル王国領ビフマル港に着港する予定となっております。あとは馬車で街道をご移動後、昨年敷設されたベルブリン鉄道にご乗車いただければ、ご自宅のある首都ハーメルに七日以内に到着できるかと」

「おお……」

ロスターの口から、感嘆の声が漏れ出てくる。

女の話が本当ならば、七日どころか六日で帰宅することすら可能かもしれない。今の彼にとって、これほど魅力的な提案はなかった。

――ロスターが国際建築学会の討論会に招待され、祖国から遠く離れたこの地を訪れたのは三日前のこと。何事もなければ、あと一週間ほど滞在したところでのんびり帰路に着く予定であった。

だが昨日の夕刻、母国に残した部下たちから救いを求める電報がホテルに届いた。なんでも、建設途中であったロスターの建築がぼや騒ぎに見舞われ、現場の作業が立ち行かなくなってしまったらしい。

こうなっては討論会どころではない。ロスターはすぐさま予定を切り上げ、帰国の準備を開始した。

しかし母国まで、どれだけ強行しても片道十日はかかってしまう。その間にも損失と問題は山のごとく降り積もるわけで、帰国後待ち受ける業務のことを考えると、気が遠くなりそうだった。

そうしてロビーで頭を抱えていたところ、「お手伝いいたしましょうか」と声をかけてきたのがこの女コンシェルジュである。

断るのも不躾かと思い「ではお願いできるかね」と言ったものの、正直期待はしていなかった。

女に手配を依頼したのは昨日の夜。一晩でどうにかできる問題とはとても思えなかったのだ。

それがこうもあっさり、代替案を用意してくれるとは。思いもよらぬ幸運である。

「ただしローズマリア号は客船ではございませんので、少々不便な船旅になるかもしれません。航行速度が速いぶん揺れが激しくなりますし、食事も船員と同じものしかご用意できませんが、いかがいたしましょう」

「一秒でも早く帰れるなら、水しか飲めなくても構わんさ! ぜひその船を手配してくれ。それと荷は別便で――」

軽口を交えながら、ロスターは再び地図に視線を落とす。だが示された経路を見つめるうちに、彼の表情はどんよりと曇った。

「……待ちたまえ。まさかその船は、イルタ海峡を横断するのかね?」

「はい、その通りです」

女は当たり前のように頷く。どうやら彼女は、自分がいかに無謀な提案をしているのか気づいていないらしい。

膨らみかけた期待を萎ませながら、ロスターは小さく首を横に振った。

「君、知らんのか。この辺りでは時代遅れの海賊どもが略奪行為を繰り返していてね。多くの国が『旅行者はイルタ海峡を横断しないよう迂回航路をとるように』と勧告を出しているのだよ」

そうした事情があるから、帰国に十日もかかるのである。

最短航路だからと命賭けの旅を強いられてはたまったものではない。

「旅行客を相手に仕事をしているならば、これくらいは常識としてわきまえておきたまえ。でないといつか、客を危険に晒すことになるぞ。……とにかく、家族や部下がいる身で危ない橋は渡れないんだ。残念だが予定通りの旅程で帰国することにするよ」

吐き捨てるように言うと、ロスターはくるりと女に背を向けた。一度期待させられたぶん、怒りがあとから湧き上がってくる。

せっかく仕事を任せてやったのに、イルタ海賊も知らないとはなんて世間知らずな小娘か。このホテルは部屋も食事も一流だったが、従業員の質に問題があるようだ。

説教してやりたいところだが、生憎時間がない。帰国したらこの件を文書にまとめて、ホテルの上層部に送りつけてやろう。

そこまで方針を定めると、出口に向けて歩き出した。とにかく時間がないのだ。これ以上、小娘にかかずらっている暇はない。

だがそんなロスターの背中を、女コンシェルジュが呼び止めた。

「お待ちください。この船が海賊に襲われることはございません」

立ち去りかけていた足がぴたりと止まった。

海賊たちに襲われることはない?

何を言っているのだろう。もしや苦し紛れの言い訳だろうか。

鬱陶しげにロスターは女を振り返る。だが彼の予想に反して、女は余裕を崩さぬ笑みを浮かべていた。

「ご紹介いたしましたローズマリア号は、東海最強と謳われるベルディ傭兵船団の旗艦でございます。ですから海賊の襲撃を心配する必要がないのです」

「傭兵、船団?」

予想外すぎる女の言葉に、ロスターの思考が一時停止する。

しばしの沈黙のあと、彼は素っ頓狂な声をあげた。

「まま待ちたまえ! 君が手配した船とは戦艦なのかね⁉︎」

「はい。護衛任務が終わり、本日ビフマル港に向けて出航する予定だと聞きましたので、ロスター様が同乗できないか交渉してみたところ、快く引き受けていただけました」

まるで人気レストランの予約に成功したかのような、軽い口振りである。

もしや自分はおちょくられているのではないかとロスターは身構えるが、女はいたって真面目な様子であった。

どうも彼女は、本気でロスターを傭兵たちの船に乗せるつもりらしい。

「じょ、冗談じゃない! 傭兵など、ならず者の集まりではないか!」

「ご心配なく。ベルディ傭兵船団は、教皇聖下も信頼を置く要人警護の専門家です。団員はみな王侯貴族への接遇を心得ておりますし、当ホテルのお客さまの中にも彼らの顧客がたくさんいらっしゃいますよ」

「だが戦艦なんて物騒だし休めないのでは……」

「艦長室隣の貴賓用客室を確保いたしました。艦内でもあまり船員が立ち入らない静かな区画なので、ゆったりとお休みいただけるはずです」

ロスターの難癖を次々と躱していくと、女は「いかがでしょうか」と微笑んだ。対するロスターは、ついつい悔しげに呻いてしまう。

正直、女の提案に心が再び傾きつつあった。

とにかく早く帰国したいという気持ちに変わりはないのだ。イルタ海域を安全に渡れる保証があるならば、船を選り好みしている場合ではないだろう。

だが女を世間知らず扱いしてしまった手前、「やっぱりお願いします」と言うのも決まりが悪い。とうに五十を過ぎた男が、小娘に屈するような真似などどうしてできようか。

結局素直になりきれなくて、ロスターはぶつぶつと屁理屈をこねた。

「しかし、戦艦でも海賊の標的になることはあるだろう。それで本当に安全だと言い切れるのかね」

「……確かに、おっしゃる通りです。『船が襲われることはない』という発言は、いささか誇張が過ぎました」

意外にも、女はあっさり自身の失言を認めた。だが次の瞬間、瞳をぎらりと輝かせ、「ですが」とさらに言葉を継ぐ。

「ローズマリア号は世界最速級の航行速度と高い火力を誇る戦闘艦。また船団には砲艦2隻も編成に加えられ、各船の通信士が情報を連携することで、地平の先の敵船すら容易に探知することが可能となっております」

「……え?」

「恐れ知らずの海賊どもが襲ってこようと、奴らの船ではローズマリア号に接近することすらままならず、艦砲射撃を浴びて海の藻屑に成り果てるのが関の山でございましょう。その際には、炎を上げて沈みゆく海賊船をご覧いただけるはずです」

言い切ったところで、女は「ふふ」と邪悪な笑声を漏らす。そんな彼女の背後に燃え盛る海賊船が見えるような気がして、ロスターは急に恐怖を覚えた。

いったい、この女は何者なのだ。とにかく絶対、堅気じゃない。

「――というわけで。改めてローズマリア号のご利用をお勧めしますが、いかがいたしますか」

「ひえっ、あ、その」

愕然としていたところで選択を迫られて、情けない声が出てしまう。

いつの間にか形勢が逆転していた。ロスターは猫を前にしたネズミのように縮こまると、がくがくと首を縦に振るのだった。

「じゃ、じゃあ、お願いします」

◇・◇・◇

結論から言ってしまうと、実に快適な船旅だった。

「うちの団長から、お客さんのことは命にかえてもお守りせよと命じられております。どうぞ安心してお過ごしください」

と言って逞しい胸板をどんと叩いてみせたのは、ローズマリア号の副艦長である。彼が案内してくれた艦内は隅々まで清潔で、他の傭兵たちも気のいい連中ばかりだった。

おまけに客室には、ロスター好みの赤ワインに、塩漬け肉やチーズまで用意されていた。すべてあのコンシェルジュが手配してくれたらしい。

こうなっては楽しまない方が損というものだ。多少荒波の洗礼は受けたものの、ロスターはほろ酔い気分のまま海賊たちの巣窟を横断したのだった。

「――でも、おかしな話よね」

と語るのは、ロスターの妻である。

彼女は帰国した夫から〝優雅な船旅〟の話を聞くと、はじめはひどくうらやましがり、次に疑問で眉根を寄せた。

「ベルディック傭兵船団って、貴族御用達の傭兵なのでしょう。教皇様や国王のような大物ならともかく、ちょっと有名なだけの

なかなか辛口な評価を夫に下すと、夫人は「うーん」と考えこむ。

ロスターはムッとしたものの、妻を恐れて反論は胸の内に留めておいた。代わりに、あの奇妙な女コンシェルジュの話題を口にする。

「コンシェルジュが上手く交渉してくれたのかもしれないな。妙に海賊や船のことに詳しかったし、元々関係者だったのかも」

「でもその子、まだ若い女の子だったのでしょう。それにホテルの従業員に頼まれたからって、傭兵が一般人の面倒を見てくれるものかしら」

まったくその通りである。

だがロスターには、あのコンシェルジュがただの〝若い女の子〟とは思えなかった。

可憐な容姿とやけに豊富な海戦知識。そしてロスターを震え上がらせるほど、迫力のある邪悪な笑み。

「あのコンシェルジュ。たしか、ラヴィニアという名前だったかな……」

「ラヴィニア?」

夫人はぱっと目を見開いて、ロスターの発言に食いついた。

「なんだ、まさか知っている人間か?」

「いえ。ただラヴィニアって、数年前にかなり話題になった名前だから。ほら、どこかの国のご令嬢が、王子様から婚約破棄を突きつけられたって記事が昔話題になったでしょう」

「ああ、あの事件か」

当時、うんざりするほど新聞で報じられたゴシップだ。

内容は『次期王太子妃と目されていた貴族令嬢があらゆる悪事に手を染めていたことが発覚し、王子から婚約破棄をされた』というもの。その貴族令嬢の名がラヴィニアというのだ。

だがそんな稀代の悪女とホテルのコンシェルジュが同一人物だなんてこと、ありえるのだろうか?

『その際には、炎を上げて沈みゆく海賊船をご覧いただけるはずです』

女コンシェルジュの邪悪な笑顔が、ロスターの脳裏にちらつく。

いやまさか。でもひょっとしたら――

「まっ、ラヴィニアなんて珍しい名前でもないし。きっとただの偶然ね」

「そ、そうだな」

夫人の声でふと我に返って、ロスターは慌てて頷いた。

まったく、こんな妄想馬鹿げている。

落ちぶれた貴族令嬢が、どうしてホテルでコンシェルジュなどやるというのか。常識的に考えてありえない。

それにロスターは、彼女のおかげで早く帰国することができた。結果、現場の問題も想定より簡単に片づいて、損失も最小限に抑えられたのである。恩人とも言える人物に、馬鹿な想像を押しつけるべきではない。

(いい、ホテルだったな)

一時はどうなることかと思ったが、今では帰国の混乱すら良き思い出となっている。

あのコンシェルジュには本当に世話になった。いずれ謝罪と感謝の言葉を伝えに、またあのホテルに泊まりに行こう。今度は、妻も連れて。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

書籍を購入

書籍を購入

応援すると応援コメントも書けます