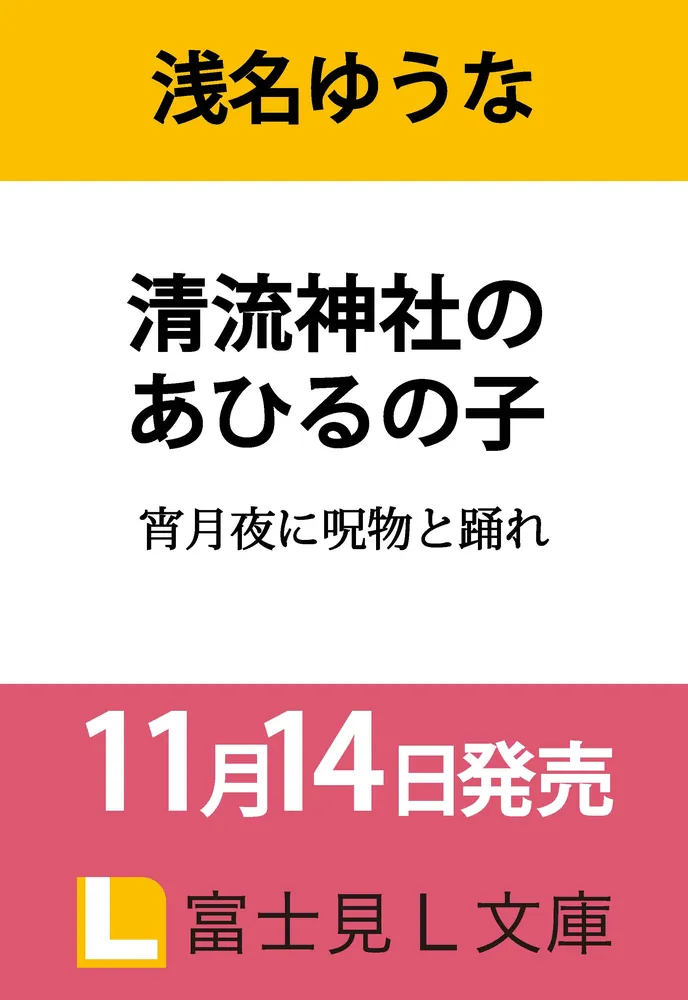

清流神社のあひるの子

浅名ゆうな

ひとつ

第1話 清流神社の日常

十月の風にさらわれた紅葉が、はらりはらりと舞う。

くっきりと澄んだ秋の気配。

空を見上げていた白河まつりは、青色に映える鮮やかな紅葉に圧倒された。息苦しいほど濃密な赤色が、迫ってくるようだ。

美しい。非常に美しいけれど……掃除をする身としては、苦行でしかない。

――賽の河原じゃあるまいし……何か許されない罪でも犯したみたいに……。

綺麗にしたばかりの石畳のあちこちには、既に落ち葉がぽつりぽつり。

それをやるせない思いで見つめていたら、今度は冷たい風が吹く。境内の隅に集めておいた葉まで散らばってしまった。辛い。

いっそある程度は風情ということで、割り切った方がいいか。

拝殿と本殿のみの神社だが、毎日の掃除は楽じゃない。神社に通じる石段を一段ずつ掃き清めていくのも、地味に腰への負担がかかるのだ。

ほどほどに便利だけれど、全方位見上げれば山ばかり。長野県長野市の平野部にある、ごく平凡な社――清流神社。

この小さな神社を、まつりは兄妹達と共に守っている。

高校に通う傍ら、休日ともなれば家業の手伝いに明け暮れる日々。たいへんなことも多いけれど、高台にある神社から眺める景色は結構気に入っている。

拝殿を守るように陣取る狛犬と、朱塗りの鳥居。その向こうに広がる善光寺平の市街地も、途切れることなく続く山の稜線も、遠く見渡すことができる。

この何気ない日常の光景を守るために、頑張っているのだ。

やる気を取り戻したまつりは、襦袢の中で温めていた手でほうきを握り直す。

その時境内に、賑やかな声が近付いてきた。

小学校低学年くらいの子ども達が、石段を勢いよく上ってくる。彼らは拝殿も本殿も素通りして、そのまま奥にある山へと駆けていく。

「駄目だよ、待って!」

まつりが声を上げると、子ども達は怪訝そうにこちらを振り返った。

神社ではしゃぐのもよくないが、それはまだいい。

けれど山に入るのは別だ。小ぢんまりとして見えても意外と広いので、子ども達だけでは迷子になってしまうかもしれない。

「危ないから、山に入っちゃ駄目だよ。どうしても遊びたいなら、大人を連れて来てね」

そもそも神社の背後のなだらかな山は、神が坐す場所――神域だ。

頂上には、樹齢二百年以上ともいわれるご神木だってある。

いっそ神社関係者のまつりが同伴すべきかと悩ましく考えていると、一人の少年がふて腐れた顔で口を開いた。

「ちょっとくらい遊んだっていいじゃん、おばさん」

おばさん。

ものすごい破壊力に、まつりは固まった。まだ十六歳なのに。

今回だけでなく、白衣に緋袴の巫女装束でいると、年上扱いされることが多々あった。

年頃の若々しさがないと言われているようなもので、毎回真剣に危機感を覚えている。そんなに老けて見えるだろうか。

衝撃に口を噤むまつりに代わって、友人達が少年をいさめる。

「そんなこと言ったら失礼だよ」

「そうだよ。今のご時世、初対面の人に見た目や年齢の話をするのはマナー違反だって、ママ言ってたよ。多様性ってやつ」

好き勝手に言い合う子ども達を見下ろしながら、まつりは半眼になった。今どきの子はしっかりしている。多様性はちょっと解釈違いだが。

「――ねえ。この神社の噂、知ってる?」

まつりはあえて密やかに、子ども達に問う。

不穏な気配を察知したのか、賑やかな話し声がぴたりと収まる。

「ここは清流神社っていうでしょう。けどね、町の人達には……『呪物神社』って呼ばれてるの。何でだと思う?」

ごくりと、誰かがつばを呑み込む音が響く。

子どもといえば、怪談を好きな者が多い。予想通り、彼らは一瞬で引き込まれていた。

「この神社のご神体は少し変わってて、着物を着た女の子の土人形なの。普通は、鏡や剣、勾玉とかが一般的なんだけど。……何で人形なのか、不思議じゃない?」

「あ……もしかして、呪物だから……? だから『呪物神社』って呼ばれてるの……?」

まつりは否定も肯定もせず、静かに微笑んだ。

申し訳ないが、ご神体には子ども達のためにも畏怖される存在になってもらおう。

「呪物ってどんなものか分かる?」

「私、知ってる。持ち主が死んじゃう人形っていうの、テレビで見たことある……」

「そう、それも呪物の一つ。なぜか清流神社には、昔から呪物が集まってくるの。だからうちは『呪物神社』って呼ばれてる。もしかしたら呪物達は、ご神体様に引き寄せられてるのかもしれないね」

ここでまつりは、一層声音を低めた。

「悪いことをすれば、ご神体様を怒らせるかもしれない。だから……子ども達だけで山に入るのはやめようね……」

なるべく戒めとなるよう、怪談風に締め括る。

だが、まつりはやり過ぎたらしい。

彼らは真っ青になって、あっという間に逃げていく。

「ぎゃーーーー‼」

「あっ、待って、走ると危ない……」

子ども達は、我先にと石段を駆け下りようとする。

誤って石段を踏み外しでもすれば、大怪我をしてしまう。せっかく危険がないよう注意したのに、それでは本末転倒だ。まつりは急いで彼らのあとを追った。

「ねぇ、君達、落ち着いて……」

慌てていたのがよくなかった。

草履の上を足袋がすべって、鼻緒から親指が外れかける。咄嗟に踏ん張って脱げるのは阻止したものの、そのせいで上半身が投げ出された。

ぐらりとバランスが崩れる。

「わっ……」

「――まつり!」

落ちるまつりを抱き寄せるように、力強い腕が胴体に回っていた。

止まりかけていた心臓が、遅れて早鐘を打つように動き出す。視界の向こう、子ども達が無事石段を下りきっているのが見えた。

「お、まえ……何してるんだ、危ないだろ」

背後からまつりを抱き寄せているのは、長兄の温太だった。穏やかな焦げ茶色の瞳が、優しい温度でこちらを見下ろしている。

「温太くん、ちょうどいいところに。今、話しとかなきゃいけないことがあって」

「のん気なこと言ってる場合か。どこか、怪我してるとこは? 痛いところがあるなら病院に連れて行くぞ」

「大丈夫。病院なんて大げさだよ」

温太は上背もあってたくましいので、まつりを支えるがっしりした腕から抜け出すのは難しそうだ。とんとん、と軽く叩いてようやく解放してもらう。

温太は清流神社の宮司だ。

一昨年の冬、白河の父・潤が病気で亡くなったため、二十四歳の若さで現在の職階を引き継いだ。宮司の証である紫色の袴も、今は温太がはいている。

彼の容姿は、どちらかというと工事現場にいそうなタイプ。袴姿が絶妙に似合っていなくて、少しおかしい。

「助けてくれてありがとう、温太くん。子ども達に注意するために追いかけてたのに、自分が転んじゃった」

「注意? もしかして、お前もあいつらにひでぇこと言われた口か? 俺も『ゴリラ』って笑われたぞ」

「ごっ……」

噴き出しそうになって、まつりは慌てて口を押さえた。

それなのに、境内に遠慮のない笑い声が響く。

新規登録で充実の読書を

- マイページ

- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる

- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める

- フォローしたユーザーの活動を追える

- 通知

- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる

- 閲覧履歴

- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい

アカウントをお持ちの方はログイン

ビューワー設定

文字サイズ

背景色

フォント

組み方向

機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。

書籍を購入

書籍を購入

応援すると応援コメントも書けます